阪急交通社が企画する「東海道五十三次 街道をゆく」の第11回目の箱根峠~三島宿(1)箱根峠~兜石について紹介したいと思います。

いつものように東京駅前に7:30に集合し、貸し切りバスで高速道路を使って箱根峠まで行きます。

今回は少し渋滞があり、箱根峠で準備運動をして10:10頃出発します♪

しばらく歩いて旧東海道の石畳の道に入ります。

↑旧東海道の入口

この辺りは茨(いばら)が生い茂っていたので、茨ヶ平(ばらがだいら)と呼ばれていたようです。

茨とは痛そうで嫌ですが、今ではその茨はすっかりなくなっているようですね^_^;)

↑箱根旧街道の案内

それから当時の道しるべの石碑があり、江戸まで25里(約100km)、京都まで100里(約400km)とあります^_^)

この辺りで江戸から京都までの1/5の距離なんですね♪

まだまだ京都までは遠いです^_^;)

↑当時の石碑(すみません。写真が横になってしまい元に戻せません。以下同様です)

4月初旬だったのですが、暖かくなり、ウグイスの「ホーホケキョ♪」が山道を歩きながらずっとこだましていて、美しい鳴き声でしたね♪

とても癒されます^_^)

しかし、ウグイスにとってはこの「ホーホケキョ♪」は実は縄張り争いの鳴き声のようで、一応必死のようです^_^;)

それにしてもこの辺りの旧東海道は、箱根竹が石畳の道の周りを生い茂り、幻想的でもありましたね♪

とても美しいと思いました♪

素晴らしいです!

↑箱根竹が生い茂る石畳

しばらく歩くと、左側に小さな「兜石跡」の石碑がありました。

後で説明しますが、元々はここに「兜石」があったようですが、昭和初期の国道工事の際に上部を切り取って、現在の場所へ移したとのことです。

↑兜石跡

それから接待茶屋の案内がありました。

↑接待茶屋の案内

↑接待茶屋の写真

接待茶屋とは、箱根山を往来する者の苦難を救うため、人や馬におかゆや飼葉、たき火を無料(ボランティア)で無償で施していたとのことです。

ただ無料ゆえ経営が成り立たなくなり一時途絶えましたが、江戸の豪商の加勢屋の再興や、明治時代には八石性理協会による再興、そして鈴木家に引き継がれ、ついに1970年に茶釜を降ろし、接待茶屋は終わったようです。

今や高速道路や国道が発達して、ほとんど行き来がないこの旧街道で、1970年(昭和45年)まで接待茶屋を続けていたとは驚きですね。

しかもボランティアでというのは心を打たれます。

当時は特に箱根~三島は吹きっさらしで、冬は強風と寒さで大変だったようです。

また、夏は炎天下で大変だったと思います。

そのため、接待茶屋が設けられたのだと思います。

人々の苦難を救うためにサービスする姿勢というのは素晴らしいと思います^_^)

それから、一里塚に到着します。

ここは江戸から26番目の一里塚となります。

江戸の日本橋から約104kmとなりますね。

実は25番目の一里塚はありません。

はっきりとしないのですが、どうやら当時、道がつけ変えられたことから、このような24番目の一里塚の次は26番目の一里塚という事態となっているようです・・・^_^;)

↑一里塚

それから徳川有徳公遺跡の石碑がありました。

有徳公とは徳川吉宗八代将軍のことです。

徳川吉宗八代将軍がこの茶店で休憩した時に、永楽銭を賜ったことから、以後ここにあった茶店は永楽屋と言われたようです。

↑徳川有徳公遺跡の石碑

それから、兜石がありました。

結構大きな石です。

↑兜石

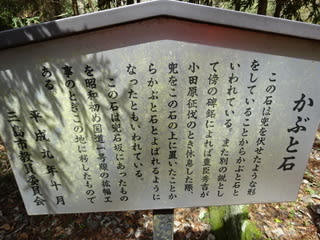

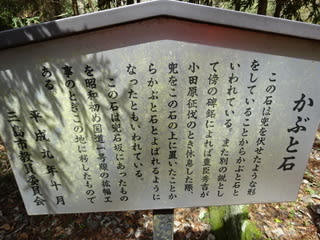

↑兜石の説明

この石が兜(かぶと)を伏せたような形をしていることから「兜石」と呼ばれているようですが、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、秀吉が休息した際に兜をこの石の上に置いたことから兜石と呼ばれるようになったとも言われているようです。

面白いですね。

次は、(2)明治天皇小休止跡~山中城です。

お勧めなお話(2015年下半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします

いつものように東京駅前に7:30に集合し、貸し切りバスで高速道路を使って箱根峠まで行きます。

今回は少し渋滞があり、箱根峠で準備運動をして10:10頃出発します♪

しばらく歩いて旧東海道の石畳の道に入ります。

↑旧東海道の入口

この辺りは茨(いばら)が生い茂っていたので、茨ヶ平(ばらがだいら)と呼ばれていたようです。

茨とは痛そうで嫌ですが、今ではその茨はすっかりなくなっているようですね^_^;)

↑箱根旧街道の案内

それから当時の道しるべの石碑があり、江戸まで25里(約100km)、京都まで100里(約400km)とあります^_^)

この辺りで江戸から京都までの1/5の距離なんですね♪

まだまだ京都までは遠いです^_^;)

↑当時の石碑(すみません。写真が横になってしまい元に戻せません。以下同様です)

4月初旬だったのですが、暖かくなり、ウグイスの「ホーホケキョ♪」が山道を歩きながらずっとこだましていて、美しい鳴き声でしたね♪

とても癒されます^_^)

しかし、ウグイスにとってはこの「ホーホケキョ♪」は実は縄張り争いの鳴き声のようで、一応必死のようです^_^;)

それにしてもこの辺りの旧東海道は、箱根竹が石畳の道の周りを生い茂り、幻想的でもありましたね♪

とても美しいと思いました♪

素晴らしいです!

↑箱根竹が生い茂る石畳

しばらく歩くと、左側に小さな「兜石跡」の石碑がありました。

後で説明しますが、元々はここに「兜石」があったようですが、昭和初期の国道工事の際に上部を切り取って、現在の場所へ移したとのことです。

↑兜石跡

それから接待茶屋の案内がありました。

↑接待茶屋の案内

↑接待茶屋の写真

接待茶屋とは、箱根山を往来する者の苦難を救うため、人や馬におかゆや飼葉、たき火を無料(ボランティア)で無償で施していたとのことです。

ただ無料ゆえ経営が成り立たなくなり一時途絶えましたが、江戸の豪商の加勢屋の再興や、明治時代には八石性理協会による再興、そして鈴木家に引き継がれ、ついに1970年に茶釜を降ろし、接待茶屋は終わったようです。

今や高速道路や国道が発達して、ほとんど行き来がないこの旧街道で、1970年(昭和45年)まで接待茶屋を続けていたとは驚きですね。

しかもボランティアでというのは心を打たれます。

当時は特に箱根~三島は吹きっさらしで、冬は強風と寒さで大変だったようです。

また、夏は炎天下で大変だったと思います。

そのため、接待茶屋が設けられたのだと思います。

人々の苦難を救うためにサービスする姿勢というのは素晴らしいと思います^_^)

それから、一里塚に到着します。

ここは江戸から26番目の一里塚となります。

江戸の日本橋から約104kmとなりますね。

実は25番目の一里塚はありません。

はっきりとしないのですが、どうやら当時、道がつけ変えられたことから、このような24番目の一里塚の次は26番目の一里塚という事態となっているようです・・・^_^;)

↑一里塚

それから徳川有徳公遺跡の石碑がありました。

有徳公とは徳川吉宗八代将軍のことです。

徳川吉宗八代将軍がこの茶店で休憩した時に、永楽銭を賜ったことから、以後ここにあった茶店は永楽屋と言われたようです。

↑徳川有徳公遺跡の石碑

それから、兜石がありました。

結構大きな石です。

↑兜石

↑兜石の説明

この石が兜(かぶと)を伏せたような形をしていることから「兜石」と呼ばれているようですが、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、秀吉が休息した際に兜をこの石の上に置いたことから兜石と呼ばれるようになったとも言われているようです。

面白いですね。

次は、(2)明治天皇小休止跡~山中城です。

お勧めなお話(2015年下半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします