前に紹介した六波羅蜜寺から歩いてすぐの、

京都最古の禅寺、建仁寺の開山が栄西です。

一般には「えいさい」と読まれているけど、

寺の伝えでは「ようさい」と読むのだそうです。

遣唐使が廃止(894年)となり、国内の戦乱もあり、

喫茶の風習が衰退していった。

このような状況の中、

栄西が1191年、宋から持ち帰った茶の種を

九州の背振山に蒔いたり、

栂尾の明恵上人にお茶の種を贈ったり、

「喫茶養生記」を著し、茶の効用や作法など喫茶法を普及し、

お茶の栽培や茶を喫すことを奨励したことで

喫茶の風習を再び広げるきっかけをつくりました。

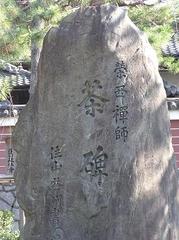

そこで栄西は『茶祖』と言われています。

建仁寺の境内にはお茶の木がたくさんありました。

茶碑も建っていました。

四月二十日には茶祖栄西を偲んで、

「建仁寺茶礼」が行われるのだそうです。

これは寺の方丈に集まった客に

僧から抹茶の入った台付きの天目茶碗と菓子が配られ、

続いて、注ぎ口に茶筅がはめてある浄瓶を左手に持った僧が、

客の前に立ち、右手で茶筅を取り、

客が差し出した茶碗に湯を注ぎ、

右手の茶筅で点茶し客にお茶を供するというもの。

誰でも参加できるのかな?

仕事が休みだったら行ってみたいな・・・・・

建仁寺は俵屋宗達の風神雷神でも有名。

自由に写真撮影OKでした・・・・・・・・何て心の広い!!

と思ったら、レプリカでした。

法堂の天井には平成十四年に

創建800年を記念して描かれた「双龍図」。

いずれも見応えがありました。

この二つの画は後ほど紹介しますね。お楽しみに・・・・