都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「プラド美術館展」 東京都美術館 その2 5/14

東京都美術館(台東区上野公園8-36)

「プラド美術館展 -スペインの誇り 巨匠たちの殿堂- 」

3/25-6/30

前回初めて見たときから、ほぼ一ヶ月後の鑑賞となりました。その1のエントリでは、第1章(スペイン絵画の黄金時代)と第2章(16、17世紀のイタリア絵画)について触れたので、今回は第3章以降、最後のゴヤまでについて、その2という形で書きたいと思います。

第3章の「フランドル・フランス・オランダ絵画」では、偉大なルーベンスの作品よりも、あまりサイズの大きくない風俗、もしくは風景画に惹かれました。その中ではまず、ブリューゲル(1世)の「大公夫妻の主催する結構披露宴」(1612-13、画像上)とテニールス(2世)の「村の祭り」(1647、画像下)を挙げたいと思います。ともに群衆が村の広場を賑やかに囲み、その題材からも祝賀的なムードが感じられる作品ですが、ややテニールスの方に人や動物たちの伸びやかな表情が見られるかもしれません。中央で輪になって踊る楽しそうな村人や、右下の食卓のまわりで和やかに談笑する人々、さらには足元で伏せている犬や、にんじんを美味しそうに加えた豚。(その表情の可愛らしいこと!)その全てが精緻なタッチによって描き分けられています。テニールスについては以前、このブログでも国立西洋美術館の「聖アントニウスの誘惑」を紹介したことがありますが、その奇怪な幻想世界に引けを取らない、素朴で牧歌的な村の一コマが器用に表現されていました。これは魅せられます。

またややプラドのコレクションからは異質な雰囲気も漂う二点の風景画、プッサンの「廃墟のある風景」(1633)とロランの「浅瀬」(1644)も美しい作品です。ちなみにこの二点なら私は断然ロランをとりたいと思います。夕陽の差しこんだ川辺に佇む一人の牧人。プッサンの描写力にも劣らない精緻なギリシャ、もしくはローマ風の建物が画面を支えて、美しく陽の光を浴びている。光による明暗の対比から、木の葉の間から滲み出す木漏れ日まで、その全てが暖かく優しい光に包まれています。牧人と羊がつかの間の休息をとっている。一日で最も美しい黄昏の瞬間を捉えた風景画。濃厚なプラドコレクションの中で、しばし息抜き出来るような心落ち着く作品でもありました。

ロココはやや苦手です。画面が一気に眩しくなって、鮮やかなピンクや白が溢れている。第4章の「18世紀の宮廷絵画」では、プラドのコレクションもいよいよ時代が下って来たことを示してくれます。ここでは、メレンデスの静物画がおすすめでしょうか。汁の滴るスイカに、やや硬そうなパン。三点のボデゴンは、対象の質感を些か誇張して伝えてもくれる、まさに油彩ならではの魅力に溢れた作品です。写真ではこうはいかない。絵具の質感が、そのままスイカの種やパンに化けています。まさに舌で味わうことの出来る静物画です。

この充実した展覧会のハイライトをあえて示すなら、やはり最後のゴヤのコーナーではないでしょうか。ここでは様々な画風を見せた7点のゴヤが、会場を所狭しと飾り立てています。とても絵を描いているようには見えないふんぞり返った公爵夫人の「ビリャフランカ侯爵夫人マリア・トマサ・デ・パラフォクス」(1804)から、一目見てゴヤだと分かるような個性ある顔立ちの子どもたちが集う「果実を採るこどもたち」(1777)、そして暗闇に魔女が羽ばたく「魔女の飛翔」(1797)。どれもゴヤのエッセンスがそれぞれにつまったような見事な作品です。ここだけでも一つの独立した展覧会が成立してしまうかもしれない。これほど充実したゴヤの油彩を初めて見ました。圧倒的です。

名画に魅入る喜び。以前、森美術館で開催されたフィリップス・コレクション展に匹敵するほどの満足感を与えてくれました。混雑していますが、確かにこれは見逃せない展覧会です。来月30日までの開催です。おすすめします。

*関連エントリ

「プラド美術館展」 東京都美術館 その1 4/8

「プラド美術館展 -スペインの誇り 巨匠たちの殿堂- 」

3/25-6/30

前回初めて見たときから、ほぼ一ヶ月後の鑑賞となりました。その1のエントリでは、第1章(スペイン絵画の黄金時代)と第2章(16、17世紀のイタリア絵画)について触れたので、今回は第3章以降、最後のゴヤまでについて、その2という形で書きたいと思います。

第3章の「フランドル・フランス・オランダ絵画」では、偉大なルーベンスの作品よりも、あまりサイズの大きくない風俗、もしくは風景画に惹かれました。その中ではまず、ブリューゲル(1世)の「大公夫妻の主催する結構披露宴」(1612-13、画像上)とテニールス(2世)の「村の祭り」(1647、画像下)を挙げたいと思います。ともに群衆が村の広場を賑やかに囲み、その題材からも祝賀的なムードが感じられる作品ですが、ややテニールスの方に人や動物たちの伸びやかな表情が見られるかもしれません。中央で輪になって踊る楽しそうな村人や、右下の食卓のまわりで和やかに談笑する人々、さらには足元で伏せている犬や、にんじんを美味しそうに加えた豚。(その表情の可愛らしいこと!)その全てが精緻なタッチによって描き分けられています。テニールスについては以前、このブログでも国立西洋美術館の「聖アントニウスの誘惑」を紹介したことがありますが、その奇怪な幻想世界に引けを取らない、素朴で牧歌的な村の一コマが器用に表現されていました。これは魅せられます。

またややプラドのコレクションからは異質な雰囲気も漂う二点の風景画、プッサンの「廃墟のある風景」(1633)とロランの「浅瀬」(1644)も美しい作品です。ちなみにこの二点なら私は断然ロランをとりたいと思います。夕陽の差しこんだ川辺に佇む一人の牧人。プッサンの描写力にも劣らない精緻なギリシャ、もしくはローマ風の建物が画面を支えて、美しく陽の光を浴びている。光による明暗の対比から、木の葉の間から滲み出す木漏れ日まで、その全てが暖かく優しい光に包まれています。牧人と羊がつかの間の休息をとっている。一日で最も美しい黄昏の瞬間を捉えた風景画。濃厚なプラドコレクションの中で、しばし息抜き出来るような心落ち着く作品でもありました。

ロココはやや苦手です。画面が一気に眩しくなって、鮮やかなピンクや白が溢れている。第4章の「18世紀の宮廷絵画」では、プラドのコレクションもいよいよ時代が下って来たことを示してくれます。ここでは、メレンデスの静物画がおすすめでしょうか。汁の滴るスイカに、やや硬そうなパン。三点のボデゴンは、対象の質感を些か誇張して伝えてもくれる、まさに油彩ならではの魅力に溢れた作品です。写真ではこうはいかない。絵具の質感が、そのままスイカの種やパンに化けています。まさに舌で味わうことの出来る静物画です。

この充実した展覧会のハイライトをあえて示すなら、やはり最後のゴヤのコーナーではないでしょうか。ここでは様々な画風を見せた7点のゴヤが、会場を所狭しと飾り立てています。とても絵を描いているようには見えないふんぞり返った公爵夫人の「ビリャフランカ侯爵夫人マリア・トマサ・デ・パラフォクス」(1804)から、一目見てゴヤだと分かるような個性ある顔立ちの子どもたちが集う「果実を採るこどもたち」(1777)、そして暗闇に魔女が羽ばたく「魔女の飛翔」(1797)。どれもゴヤのエッセンスがそれぞれにつまったような見事な作品です。ここだけでも一つの独立した展覧会が成立してしまうかもしれない。これほど充実したゴヤの油彩を初めて見ました。圧倒的です。

名画に魅入る喜び。以前、森美術館で開催されたフィリップス・コレクション展に匹敵するほどの満足感を与えてくれました。混雑していますが、確かにこれは見逃せない展覧会です。来月30日までの開催です。おすすめします。

*関連エントリ

「プラド美術館展」 東京都美術館 その1 4/8

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

「エルンスト・バルラハ展」 東京藝術大学大学美術館 5/14

東京藝術大学大学美術館(台東区上野公園12-8)

「エルンスト・バルラハ展 -ドイツ表現主義の彫刻家- 」

4/12-5/28

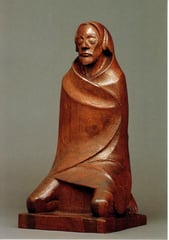

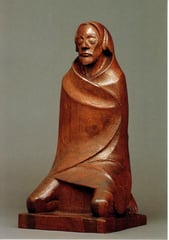

非常に評判の良い展覧会なので、ネガティブな感想を書くのは大変申し訳ないのですが、ここは感じたことを素直に書きたいと思います。私はバルラハの芸術性を理解すること出来ませんでした。ともかく何ら共感出来るイマジネーションがわいてきません。従って、この感想もとても冷めています。まずはどうかご容赦下さい。

余計な先入観ではありますが、バルラハの彫刻には、非常に重厚感のある、深い精神性(祈りや哀しみなど。)をたたえたイメージを持っていました。しかし、実際にその作品に接してみると、私の前にあったのは、既に精神を失ってしまった死人の彫像なのです。死後硬直を迎えた人間の肉体。それ以前に意思や感情がこめられていたとしても、もはやそこには乾涸びた一つの木彫やブロンズの塊しか残っていません。時に大きく誇張された感情表現の残骸のみが、その感情を支えきれない小さな彫刻にてかすかに示されている。そこには、哀しみの裏側にある喜びや、信仰の反面にある懐疑なども表現されていない。生きていた頃にあったであろう、哀しみや祈りの気持ちだけが、半ば劇画調に彫られている。人とはこれほど一面的だったのか。バルラハの彫刻は一見、仏像のようですが、そこに見る者を包容するような力を感じません。私にはただひたすらに突き放しているように見えました。

劇画的な表現の中に例えば諧謔性などがこめられていたりすると、見ていて興味深くもなっていくのですが、バルラハはいたって真面目に感情の一面を表現しています。鋭角的なフォルムにて象られた人々。しかもその質感は異常なほどに軽々しい。小さな顔や身体の中には、一瞬間にて凍り付いた感情が不気味に記憶されていました。「歌う男」には叫びが、「復讐者」にはまさにその憎しみがこめられている。しかしその先の諦めや赦しなどはない。あまりにも冷たい、見るのも辛い彫刻ばかりです。

偉大な芸術家に難癖つけるはもう止めましょう。要は私の感性が鈍かっただけです。駄文、失礼しました。

「エルンスト・バルラハ展 -ドイツ表現主義の彫刻家- 」

4/12-5/28

非常に評判の良い展覧会なので、ネガティブな感想を書くのは大変申し訳ないのですが、ここは感じたことを素直に書きたいと思います。私はバルラハの芸術性を理解すること出来ませんでした。ともかく何ら共感出来るイマジネーションがわいてきません。従って、この感想もとても冷めています。まずはどうかご容赦下さい。

余計な先入観ではありますが、バルラハの彫刻には、非常に重厚感のある、深い精神性(祈りや哀しみなど。)をたたえたイメージを持っていました。しかし、実際にその作品に接してみると、私の前にあったのは、既に精神を失ってしまった死人の彫像なのです。死後硬直を迎えた人間の肉体。それ以前に意思や感情がこめられていたとしても、もはやそこには乾涸びた一つの木彫やブロンズの塊しか残っていません。時に大きく誇張された感情表現の残骸のみが、その感情を支えきれない小さな彫刻にてかすかに示されている。そこには、哀しみの裏側にある喜びや、信仰の反面にある懐疑なども表現されていない。生きていた頃にあったであろう、哀しみや祈りの気持ちだけが、半ば劇画調に彫られている。人とはこれほど一面的だったのか。バルラハの彫刻は一見、仏像のようですが、そこに見る者を包容するような力を感じません。私にはただひたすらに突き放しているように見えました。

劇画的な表現の中に例えば諧謔性などがこめられていたりすると、見ていて興味深くもなっていくのですが、バルラハはいたって真面目に感情の一面を表現しています。鋭角的なフォルムにて象られた人々。しかもその質感は異常なほどに軽々しい。小さな顔や身体の中には、一瞬間にて凍り付いた感情が不気味に記憶されていました。「歌う男」には叫びが、「復讐者」にはまさにその憎しみがこめられている。しかしその先の諦めや赦しなどはない。あまりにも冷たい、見るのも辛い彫刻ばかりです。

偉大な芸術家に難癖つけるはもう止めましょう。要は私の感性が鈍かっただけです。駄文、失礼しました。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )