都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

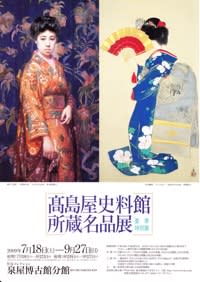

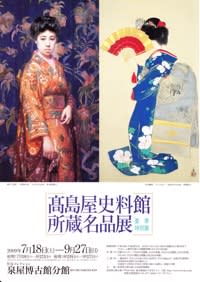

「高島屋史料館所蔵名品展」(前期) 泉屋博古館分館

泉屋博古館分館(港区六本木1-5-1)

「高島屋史料館所蔵名品展」(前期展示)

7/18-8/23(後期:8/26-9/27)

大阪の難波高島屋に付属する史料館の所蔵品を展観します。泉屋博古館で開催中の「高島屋史料館所蔵名品展」へ行ってきました。

まず関東ではやや馴染みのない高島屋史料館とは何ぞやということで、同社HPより該当の説明箇所を抜き出してみました。(一部、手を加えています。)

所在地は高島屋大阪店の東別館3階。会社設立50周年記念事業として昭和45年に創設されて以来、明治初期から京都画壇の巨匠、50余名の文化勲章受章作家を中心に日本を代表する美術家の名品、18世紀の能装束、百選会・上品会の着物など約5000点の作品を収蔵してきた。また高島屋のマスコットであるローズちゃん人形他、戦前のポスター、その他社史、専門書など約15000点の諸資料も合わせて所蔵している。

なお今回は、上記の所蔵品より、近代日本画と洋画のみを約60点ほど紹介する展覧会です。会期の途中、8月末に展示替えを一度挟みますが、その際に日本画の全てが入れ替わります。(洋画は通期で展示。)言うまでもなく、作品の全てを楽しむには前後期をそれぞれ一度ずつ鑑賞する必要がありそうです。

前期:7月18日(土)~ 8月23日(日)

後期:8月26日(水)~ 9月27日(日)

それでは早速、印象に残った作品を挙げます。

洋画

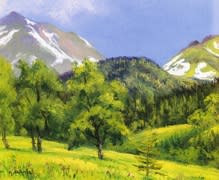

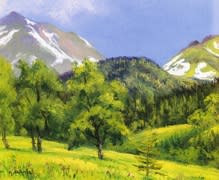

足立源一郎「初夏の乗鞍岳」

奇を衒わない夏の乗鞍の景色が色鮮やかな緑の色彩で表現されている。差し込む眩しい明かりは健康的で、微かに残る残雪は山の涼し気な様子を演出していた。

鈴木信太郎「宮島」

まるで箱庭のように宮島を描いた一枚。色遣いやタッチに梅原の画風を思い起こさせたが、二人の間に何らかの関係はあるのだろうか。

小出楢重「六月の郊外風景」

紫色を帯びた空、横へ幾重にも伸びる電線、そして前景の草木に、どこかただならぬ不穏な気配を感じる。単なる郊外の景色ではない、作家の何らかの心象が投影されているのかもしれない。

須田国太郎「孔雀」

大好きな須田に見事な大作が展示されていた。立派な孔雀の背景に滲む白と仄かなサーモンピンクに、須田ならではの色彩感を楽しむことが出来た。

岡田三郎助「東京日本橋店」

高島屋ならではの一枚。昭和8年の開店時に描かれた。和装の女性が艶やか。店の前に集う人々も店の賑わいを伝えている。

岡田三郎助「支那絹の前」

ちらし表紙にも登場する作品。着物の紋様まで浮き上がる精緻なタッチは必見。サントリーの小袖展にも出品があった記憶がある。

日本画

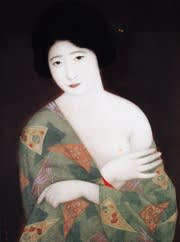

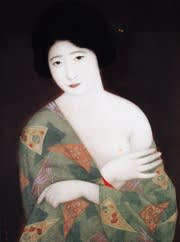

北野恒富「婦人図」

とりわけ印象に残る女性像。肩を露に、乳房を見せる仕草はもとより、その白い肌、対比的な黒髪、そしてしっかりと前を見据えた目、また細やかに示された着物の柄など、どれもが奇異なほど精緻に描かれていた。本展で特にインパクトのある作品かもしれない。

小杉放庵「野梅遊鳥」

つがいの野鳥を見事な筆さばきで描く。今回の展示作の中で一番、画の巧さを感じた。これは一推し。

都路華香「吉野の桜」

近美の回顧展でも出ていた一枚。華やかに咲き誇りながらも、早くも儚気に散る桜の様子が幻想的に描かれている。

竹内栖鳳「ベニスの月」

立派な聖堂が建ち、ゴンドラも浮かぶベニスの街を墨で描く。帆船の上の満月の下に広がる景色は何とも雄大だった。

川端龍子「潮騒」

今回一番の大作。中央に岩を配し、右にエメラルドグリーン、左にブルーで荒れ狂う海の景色を斬新な色遣いで描く。岩に散る金砂子は華やかだった。

私が泉屋博古館に通いだしたのはここ数年に過ぎませんが、その中で見た絵画展としては最上位に位置づけるべき展覧会と言えるかもしれません。いつもながらに素っ気ない展示でしたが、並んでいる品々には大いに感心させられるものがありました。

なお本展にはこれらの絵画と並び、もう一つの見るべきポイントが存在します。それは高島屋のマスコット人形として知る人ぞ知る「ローズちゃん」が数点紹介されていることです。昭和34年、前身のハッピーちゃんに始まり、38年頃に現在のスタイルに落ち着いたという歴代の「ローズちゃん」人形が、入口すぐのホールで来場者を出迎えていました。そちらに惹かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前期は8月23日までの開催です。おすすめします。

「高島屋史料館所蔵名品展」(前期展示)

7/18-8/23(後期:8/26-9/27)

大阪の難波高島屋に付属する史料館の所蔵品を展観します。泉屋博古館で開催中の「高島屋史料館所蔵名品展」へ行ってきました。

まず関東ではやや馴染みのない高島屋史料館とは何ぞやということで、同社HPより該当の説明箇所を抜き出してみました。(一部、手を加えています。)

所在地は高島屋大阪店の東別館3階。会社設立50周年記念事業として昭和45年に創設されて以来、明治初期から京都画壇の巨匠、50余名の文化勲章受章作家を中心に日本を代表する美術家の名品、18世紀の能装束、百選会・上品会の着物など約5000点の作品を収蔵してきた。また高島屋のマスコットであるローズちゃん人形他、戦前のポスター、その他社史、専門書など約15000点の諸資料も合わせて所蔵している。

なお今回は、上記の所蔵品より、近代日本画と洋画のみを約60点ほど紹介する展覧会です。会期の途中、8月末に展示替えを一度挟みますが、その際に日本画の全てが入れ替わります。(洋画は通期で展示。)言うまでもなく、作品の全てを楽しむには前後期をそれぞれ一度ずつ鑑賞する必要がありそうです。

前期:7月18日(土)~ 8月23日(日)

後期:8月26日(水)~ 9月27日(日)

それでは早速、印象に残った作品を挙げます。

洋画

足立源一郎「初夏の乗鞍岳」

奇を衒わない夏の乗鞍の景色が色鮮やかな緑の色彩で表現されている。差し込む眩しい明かりは健康的で、微かに残る残雪は山の涼し気な様子を演出していた。

鈴木信太郎「宮島」

まるで箱庭のように宮島を描いた一枚。色遣いやタッチに梅原の画風を思い起こさせたが、二人の間に何らかの関係はあるのだろうか。

小出楢重「六月の郊外風景」

紫色を帯びた空、横へ幾重にも伸びる電線、そして前景の草木に、どこかただならぬ不穏な気配を感じる。単なる郊外の景色ではない、作家の何らかの心象が投影されているのかもしれない。

須田国太郎「孔雀」

大好きな須田に見事な大作が展示されていた。立派な孔雀の背景に滲む白と仄かなサーモンピンクに、須田ならではの色彩感を楽しむことが出来た。

岡田三郎助「東京日本橋店」

高島屋ならではの一枚。昭和8年の開店時に描かれた。和装の女性が艶やか。店の前に集う人々も店の賑わいを伝えている。

岡田三郎助「支那絹の前」

ちらし表紙にも登場する作品。着物の紋様まで浮き上がる精緻なタッチは必見。サントリーの小袖展にも出品があった記憶がある。

日本画

北野恒富「婦人図」

とりわけ印象に残る女性像。肩を露に、乳房を見せる仕草はもとより、その白い肌、対比的な黒髪、そしてしっかりと前を見据えた目、また細やかに示された着物の柄など、どれもが奇異なほど精緻に描かれていた。本展で特にインパクトのある作品かもしれない。

小杉放庵「野梅遊鳥」

つがいの野鳥を見事な筆さばきで描く。今回の展示作の中で一番、画の巧さを感じた。これは一推し。

都路華香「吉野の桜」

近美の回顧展でも出ていた一枚。華やかに咲き誇りながらも、早くも儚気に散る桜の様子が幻想的に描かれている。

竹内栖鳳「ベニスの月」

立派な聖堂が建ち、ゴンドラも浮かぶベニスの街を墨で描く。帆船の上の満月の下に広がる景色は何とも雄大だった。

川端龍子「潮騒」

今回一番の大作。中央に岩を配し、右にエメラルドグリーン、左にブルーで荒れ狂う海の景色を斬新な色遣いで描く。岩に散る金砂子は華やかだった。

私が泉屋博古館に通いだしたのはここ数年に過ぎませんが、その中で見た絵画展としては最上位に位置づけるべき展覧会と言えるかもしれません。いつもながらに素っ気ない展示でしたが、並んでいる品々には大いに感心させられるものがありました。

なお本展にはこれらの絵画と並び、もう一つの見るべきポイントが存在します。それは高島屋のマスコット人形として知る人ぞ知る「ローズちゃん」が数点紹介されていることです。昭和34年、前身のハッピーちゃんに始まり、38年頃に現在のスタイルに落ち着いたという歴代の「ローズちゃん」人形が、入口すぐのホールで来場者を出迎えていました。そちらに惹かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前期は8月23日までの開催です。おすすめします。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )