赤分寺のある東高田集落は標高200mの湧出山の南にある農村で、湧出山の麓にある赤後寺と同様に「赤」が寺号に付く寺院です。

赤分寺のある東高田集落は標高200mの湧出山の南にある農村で、湧出山の麓にある赤後寺と同様に「赤」が寺号に付く寺院です。おそらくは周辺を流れていた赤川からきているのかと思いますが、明治初期の絵図では東高田の集落を分けるように赤川が蛇行するように流れていたことが分かります。

水害も多かったのではないかと考えられる集落の東側に赤分寺はあり、現在は地元老人会9名の方が交替で観音堂をお守りしておられます。

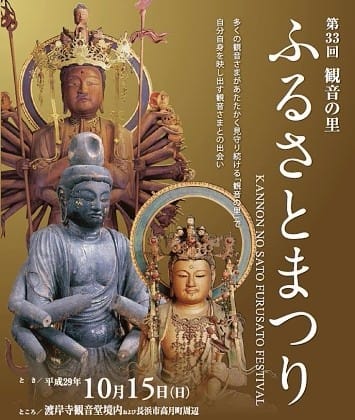

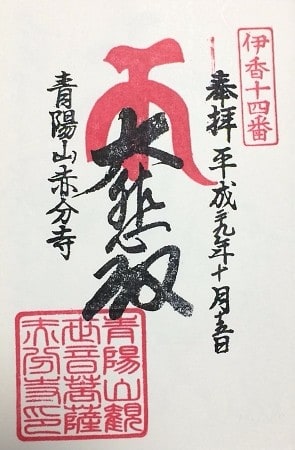

「観音の里ふるさとまつり」当日も集落から多くの方が参拝者のお世話に集まられており、ハレの日の熱気にあふれていました。

赤分寺は伝教大師・最澄によって開かれたとされて、現在はどの宗派にも属してはいませんが、歴史的には天台宗に強く影響を受けた寺院のようです。

開基にまつわる伝説は複数あって、“最澄が当地を訪れた時に川底から一条の光明が差していて、それが御本尊の十一面観音であった。”“御本尊は開基した最澄の作である。”などになります。

寺院には東西からたくさんの信者たちが参詣されるようになり六つの坊を境内に建立し、その話はやがて足利将軍の耳にも届くようになって信仰され始め、武運長久の祈願所となったとされます。

延文年間(1356~1361年)には足利将軍によって寺領の寄進を受けて繁盛したものの、延正年間(1504~1521年)に軍乱の兵火にかかり荒廃してしまったとされます。

御本尊はこの時期には焼失していたと考えられますが、“不思議にも戦禍を免れ威儀も堂々としていた”と伝えられています。

別の寺院で聞いた話では、高月~木之本は織田信長と浅井長政の戦で甚大な被害を受け、“観音様を川に沈めた”とか“土の中に埋めた”などして守られた観音もあるが、焼失してしまったものも多いんですとおっしゃってました。

観音堂の中は広くはありませんが、日本酒や菓子・果物が奉納されていて信仰の深さを感じます。

仏像は向かって右から「地蔵菩薩半跏像」「御本尊:十一面観音立像」「宇賀弁財天坐像」が安置されています。

「地蔵菩薩半跏像」は像高約48cmの江戸時代作の仏像ですが、地蔵様の半跏像なのが魅力的な仏像です。

衣が美しい有職文様になっていて、半跏座の美しい仏像です。

御本尊の「十一面観音立像」は像高約101cmの仏像で、室町~江戸時代の作と推定されています。

湖北は「十一面観音の里」と呼ばれるほど十一面観音が多い土地柄で、奈良仏教・平安密教・白山信仰が習合した「己高山仏教文化圏」特に天台宗の影響が感じられます。

「弁財天坐像」は像高約47cmの江戸時代の仏像ですが、竹生島信仰の宇賀弁財天との深い関わりがありそうな仏像です。

竹生島の弁財天信仰では「蓮華会」の頭人(湖北の豪族や大名・庄屋・名主)などが毎年新しい弁天像を造像して奉納していた行事がありましたので、もしかするとその中の一躰だった可能性があります。

境内には「花の木(ハナノキ・ハナカエデ)」という樹齢100年とされる木があり、岐阜・長野・愛知・滋賀県にまれにみられる程度の数少ない植物として国の天然記念物に指定されています。

先日参拝した近江八幡市の長光寺にもハナノキの巨木がありましたが、“濃紅色の小花が多数集まって美しく咲く”という美しい花が咲いた頃のハナノキをいまだに見る機会には恵まれていません。

高月ではさほど離れていない集落ごとに観音堂をお守りされているような印象を受けます。

土地の方が何世代にも渡って信仰し、守り続けてきた観音様に会えるのは幸せなことです。