ARTIZON美術館で2024年3月3日まで開かれている「マリー・ローランサン――時代をうつす眼」を観た。

マリー・ローランサン(1883-1956)は、20世紀前半に活躍した女性画家で、……パステルカラーの独自の画風を生み出しました。参考:『もっと知りたい ローランサン 生涯と作品』)

本展では石橋財団コレクションや国内外の美術館から、ローランサンの作品約40点、挿絵本等の資料約25点に加えて、ローランサンと同時代に活躍した画家たちの作品約25点、合計約90点を展示。

主な出展作品8点が美術館HPで見られる。

東京駅八重洲中央口を出て、八重洲通りを行く。

見たことないビルがズラズラ。過ぎて来た年月の重みを味わう。

中央通りとの交差点に「Artizon Museum」が見える。旧ブリヂストン美術館だ。

ビルに入ると正面に大きなディスプレイ。

アーティゾン美術館(Museum)は、ブリヂストン美術館を前身として、2020年1月同じ場所に開館した。「Artizon」は、「ART」(アート)と「HORIZON」(地平)を組み合わせた造語。

エレベーターで6階に登り、展示室を観ながら、5階、4階とエスカレーターで降りる。2階にミュージアム・ショップ、1階にミュージアムカフェがある。

撮影は、禁止のマークのあるもの以外は自由。

入ると、まず4つの自画像が並ぶ。初期のものは目つきも鋭く、暗い顔だ。

つづいてピカソやブラックの影響を受けた「キュビズムの時代」に入るが、絵が暗いのでパス。

次の「文学」も混みあっている。「椿姫」シリーズも撮影は飛ばす。

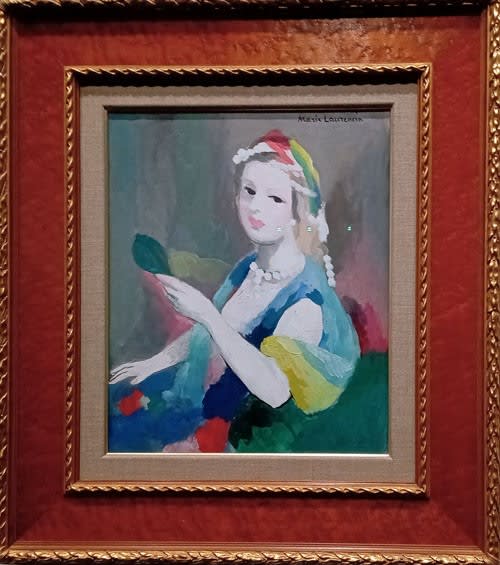

ようやく人物画に入り、「女と犬 1923年頃」をパチリ。淡い色彩、柔らかなタッチ、白肌に寂しげな眼、間違いなくこれぞローランサン。

パブロ・ピカソ「女の顔 1923年 油彩、砂、キャンバス」

頬のあたりにマチエール(筆跡)が目立つが、砂を使っているのだろう。

東郷青児の絵も3点並んでいた。あの量産体制に入る前の作品だ。

そういえば、母が東郷青児の奥さんと女学校の同級生で、クラスの写真を見たことがあったが、あの絵のモデルの女性そっくりな顔だった。跳んでいた人だったし、喉に心中未遂の傷がくっきりと残っていたという。東郷青児には数多くの女性がいたが、どうも、東郷たまみの母で、西崎盈子(みつこ)(1909-1980)らしい。

ローランサン「シェシア帽を被った女 1938年」

ラウル・デュフィ「ポワレの服を着たモデルたち1923年の競技場 1943年」

ローランサン「手鏡を持つ女 1937年」

アメデオ・モディリアーニ「若い農夫 1918年頃」

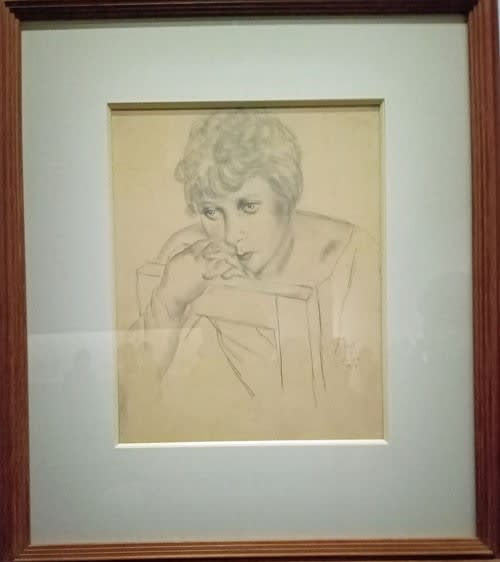

藤田嗣治「少女像 1927年」 目つきが素敵。あったり前だけど、デッサンが上手。

ローランサン「牡鹿と二人の女 1923年」

ローランサン「花を生けた花瓶 1950年頃」。 もっと花を描いていそうだが。

ローランサン絵付「椅子2脚」

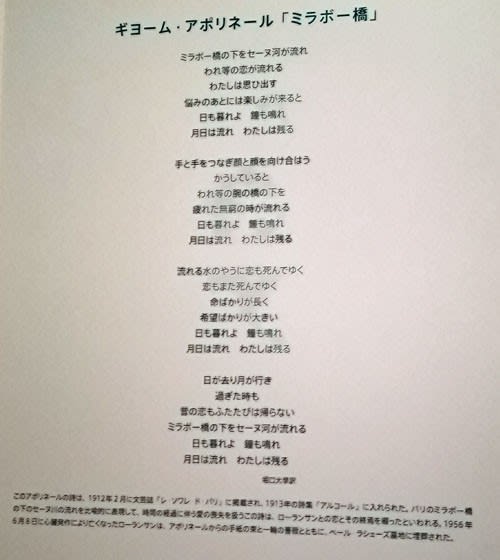

アポリネールの詩「ミラボー橋」。「ミラボー橋の下をセーヌが流れ われ等の恋が流れる ……」

ピカソはローランサンを、シュールレアリズムの詩人・アポリネールに「君の奥さんだ」と紹介し、そのとおり彼らは恋人になる。やがて、彼は、モナリザ盗難事件の容疑者として誤認逮捕されたことがきっかけで二人は別れた。彼はこの別れを代表作『ミラボー橋』に謳いあげた。

オーギュスト・ルノワール「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢 1876年」

ポール・セザンヌ「サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール 1904-06年頃」

パブロ・ピカソ「腕を組んですわるサルタンバンク 1923年」

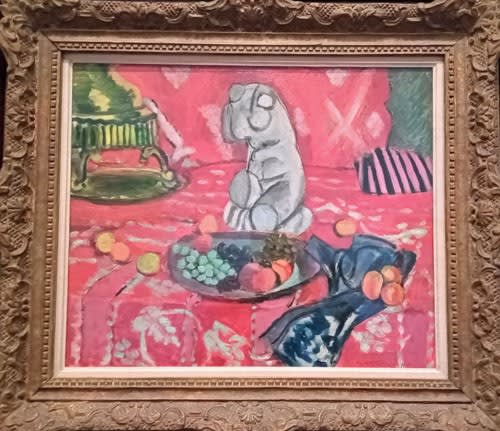

アンリ・マティス「石膏のある静物 1927年」

パウル・クレー「双子 1930年」。近づいてよく見たら、結構繊細に書き込まれた絵だった。

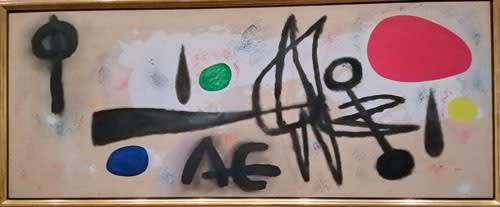

ジョアン・ミロ「絵画 1952年」 ミロの絵って、なんとなく可愛い。

マーク・ロスコ「無題 1969年」。私は、抽象画はどうもこれと言って好きになれないが、味わいが感じられるのがロスコの絵だ。この絵は面白味がないが。

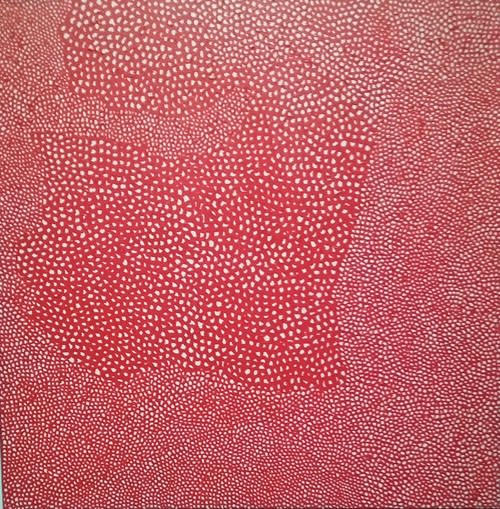

草間彌生「無題(無限の網) 1962年頃」

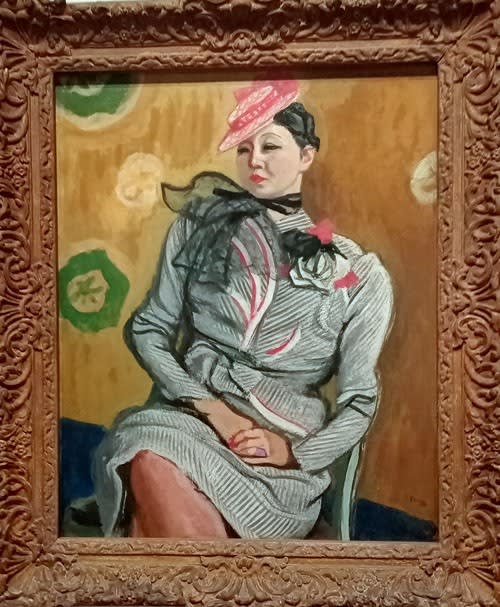

安井曾太郎「F婦人像 1939年」。 いかにもお金持ちの御婦人。

青木繁「わだつみのいろこの宮 1907年」

中村彜「自画像 1909-10年」

この絵も良いが、中村彜の作品では、国立近代美術館にある「エロシェンコ氏の像」がもっとも好きだ。

青木繁 海の幸 1904年」

「ビューコーナー」で一休みと思ったら、すぐ目の前が工事中のビル。

ベルナール・ビュッフェ「アナベル夫人像 1960年」

藤田嗣治「横たわる女と猫 1932年」。原画も濃淡がなくなっているが、写真は一層!

1階のカフェレストランに満席で断られて、八重洲の地下道をブルブラしてランチ処を探す。