こんばんは。

ただいま午前3時。台風はようやく関東を通過していったようです。雨はそれほどでもありませんでしたが、とにかくすさまじい風には驚きました。。

さて、その台風が来る前のきのうのことですが、近所の自動車学校の敷地を使って開かれたお祭りに行ってきました。いつもコメント頂いているととさんの所属する「ひっとらっく」さんがミニ鉄道をやられるということで陣中見舞いです。(って手ぶらですみません・・・)

何編成かあるうちの1本は本格的なライブスチーム。やっぱり本物はいいですね。

ブルサンなんかもあるんですよ! よく出来てますね~

あわよくば乗りたかったけど、親子連れが長蛇の列だったのでご遠慮しました(^^;

さて、本日の銀座線は時代を少し戻して1955年(昭和30年)・1956年(昭和31年)に製造された1600形です。

第1作の1700形と同じスタイルの片開き3ドアの両運転台車で、合わせて15両製造されたとのことですが、模型では前期形ともいうべき1955年製のスタイルを再現することにしました。

後期形が1700形以降と同じく屋根の両サイドに通風口のスリットが並んだスタイルであるのに対し、前期形は写真で見る限りいわゆるモニター屋根ではないかと思われるのですが、雑誌や書籍の解説には「通風器の構造が異なっていた」などと遠回しにしか書いていないので実際にどういう構造なのかわかりません。形式図を見てもこのとおり、およそ現物とかけ離れたスタイルなので閉口しました。

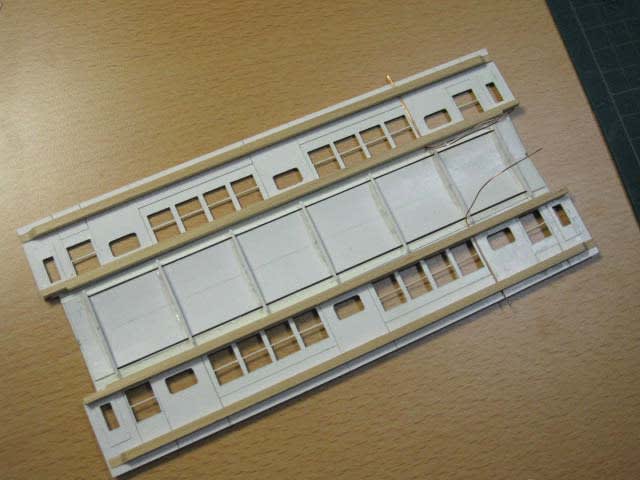

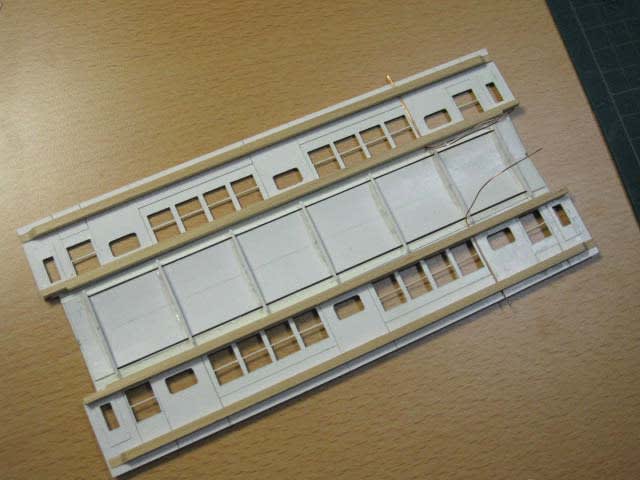

仕方がないので後期形でもいいかな~と諦めムードでひとまず窓抜きまで終わらせらものの・・・

やっぱり「雑多」な編成ぢゃなきゃいやだ!と思い直し、だいたいの構造を頭の中でシミュレーションしながらエイヤっとばかりに屋根をカットしてしまいました。

ふつうモニター屋根というのは本来の屋根の上に出っ張っているものですが、どうもこのクルマの場合屋根カーブは他車と一緒で、両サイドをつまんだような形(?)をしているようなのです。

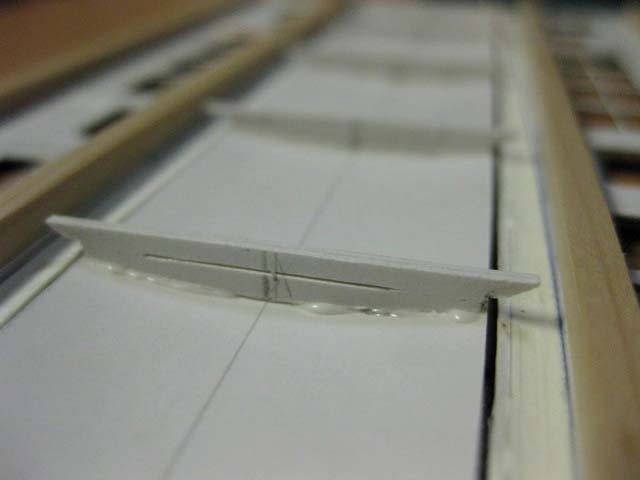

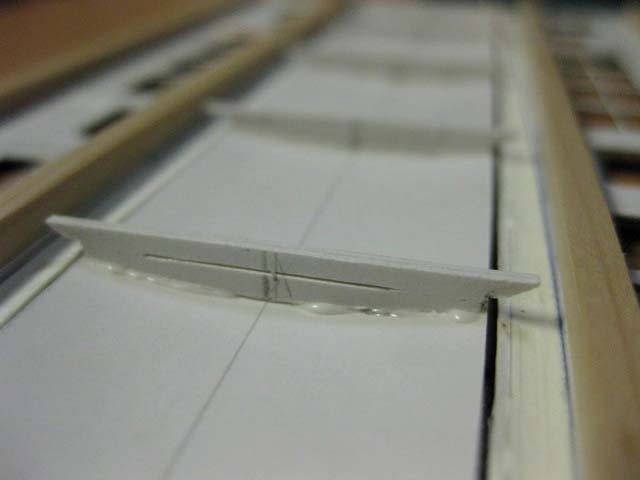

なので屋根裏にこんな横梁を渡して形を整えることにしました。

両端を含めて7本の梁を渡してあります。

これをいつも通りU字形に曲げると、はい、当然このように両端にツノが立ったようになるわけで・・・(^^;;

あとはこのツノを丁寧に曲げ、さらに屋根とのすき間を埋めてやれば「モニター屋根風通風器」が出来上がるはずなのですが、何となく難しそうなので少しこのまま放置して頭をクールダウンすることにしました。要は、なーんかイメージが違うので現実を直視したくないだけなのですが。。

で、前面。もう何度同じものを作ったことか。

このクルマは古いので貫通ドアに窓枠が見えているので、そこだけ3枚重ねにしてあります。

車体と前面を合体して下回りにのせたところ。台車は日光のKD-38です。オデコも成形しなきゃですね。。

さて、今回はもうひとつ実験報告があります。それは非常灯の点灯についてです。

「消灯ギミック」では室内灯を消灯すると同時に非常灯が点灯するようにしなければなりません。

切り替え自体は「C接点」タイプのリードスイッチを使うことを想定していますが、あの壁面でほのかに光る非常灯をどのように模型で光らせるかがカギとなります。

最近はチップLEDが普及してきたのでそれを使おうかとも考えたのですが、まてよ、いくら小さいとはいえ各車6ヶ所ずつある非常灯を高輝度LEDで光らせたら室内灯より明るくなっちゃうんじゃない?との疑問が湧いてきて、光ファイバーで導光する方法を試してみることにしました。

ファイバーは東急ハンズや通販などでは50mくらいの長いものしか扱っていないので、秋葉原の電材屋でメーター売りのものを求めました。φ1.0mmです。

これをφ3電球色LEDを仕込んだ自家製ソケットに差込んで固定し、1800形の車内に突っ込みます。

車内側はこのように補強材の下側にセロテープで仮止め。非常灯は片側に3ヶ所あるので端部は斜めにカットして90°方向に光が見えるようにし、それ以外の2ヶ所はファイバーの横腹をV字にカットして光が漏れるようにしました。室内灯の導光プリズムと同じ仕組みですね。(ととさん、アイデアありがとうございますm(_._)m)

では光らせてみましょう。

1・2・3!

おお、いーじゃないですかぁ(^_^)

こちら中間部はV字が開きすぎたためかちょっと散漫な感じですが、でもちゃんと光ってますよ。。

最初は6ヶ所別々に導光し、端部を曲げて断面を車内側に向けて発光させることを考えていたのですが、それだとどうしても発光面が車内側に飛び出てしまって実感的じゃないうえ、ファイバーも錯綜して作りにくいのが難点だったのですが、これなら省スペースで実現できそうです。切り口以外の部分(ファイバーの横腹)から漏れる光は「塗るか貼るか」で遮光すれば問題ないでしょう。

今まで何となくもやもやしていた「消灯ギミック」の終着点がようやく見えてきたようです。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

ただいま午前3時。台風はようやく関東を通過していったようです。雨はそれほどでもありませんでしたが、とにかくすさまじい風には驚きました。。

さて、その台風が来る前のきのうのことですが、近所の自動車学校の敷地を使って開かれたお祭りに行ってきました。いつもコメント頂いているととさんの所属する「ひっとらっく」さんがミニ鉄道をやられるということで陣中見舞いです。(って手ぶらですみません・・・)

何編成かあるうちの1本は本格的なライブスチーム。やっぱり本物はいいですね。

ブルサンなんかもあるんですよ! よく出来てますね~

あわよくば乗りたかったけど、親子連れが長蛇の列だったのでご遠慮しました(^^;

さて、本日の銀座線は時代を少し戻して1955年(昭和30年)・1956年(昭和31年)に製造された1600形です。

第1作の1700形と同じスタイルの片開き3ドアの両運転台車で、合わせて15両製造されたとのことですが、模型では前期形ともいうべき1955年製のスタイルを再現することにしました。

後期形が1700形以降と同じく屋根の両サイドに通風口のスリットが並んだスタイルであるのに対し、前期形は写真で見る限りいわゆるモニター屋根ではないかと思われるのですが、雑誌や書籍の解説には「通風器の構造が異なっていた」などと遠回しにしか書いていないので実際にどういう構造なのかわかりません。形式図を見てもこのとおり、およそ現物とかけ離れたスタイルなので閉口しました。

仕方がないので後期形でもいいかな~と諦めムードでひとまず窓抜きまで終わらせらものの・・・

やっぱり「雑多」な編成ぢゃなきゃいやだ!と思い直し、だいたいの構造を頭の中でシミュレーションしながらエイヤっとばかりに屋根をカットしてしまいました。

ふつうモニター屋根というのは本来の屋根の上に出っ張っているものですが、どうもこのクルマの場合屋根カーブは他車と一緒で、両サイドをつまんだような形(?)をしているようなのです。

なので屋根裏にこんな横梁を渡して形を整えることにしました。

両端を含めて7本の梁を渡してあります。

これをいつも通りU字形に曲げると、はい、当然このように両端にツノが立ったようになるわけで・・・(^^;;

あとはこのツノを丁寧に曲げ、さらに屋根とのすき間を埋めてやれば「モニター屋根風通風器」が出来上がるはずなのですが、何となく難しそうなので少しこのまま放置して頭をクールダウンすることにしました。要は、なーんかイメージが違うので現実を直視したくないだけなのですが。。

で、前面。もう何度同じものを作ったことか。

このクルマは古いので貫通ドアに窓枠が見えているので、そこだけ3枚重ねにしてあります。

車体と前面を合体して下回りにのせたところ。台車は日光のKD-38です。オデコも成形しなきゃですね。。

さて、今回はもうひとつ実験報告があります。それは非常灯の点灯についてです。

「消灯ギミック」では室内灯を消灯すると同時に非常灯が点灯するようにしなければなりません。

切り替え自体は「C接点」タイプのリードスイッチを使うことを想定していますが、あの壁面でほのかに光る非常灯をどのように模型で光らせるかがカギとなります。

最近はチップLEDが普及してきたのでそれを使おうかとも考えたのですが、まてよ、いくら小さいとはいえ各車6ヶ所ずつある非常灯を高輝度LEDで光らせたら室内灯より明るくなっちゃうんじゃない?との疑問が湧いてきて、光ファイバーで導光する方法を試してみることにしました。

ファイバーは東急ハンズや通販などでは50mくらいの長いものしか扱っていないので、秋葉原の電材屋でメーター売りのものを求めました。φ1.0mmです。

これをφ3電球色LEDを仕込んだ自家製ソケットに差込んで固定し、1800形の車内に突っ込みます。

車内側はこのように補強材の下側にセロテープで仮止め。非常灯は片側に3ヶ所あるので端部は斜めにカットして90°方向に光が見えるようにし、それ以外の2ヶ所はファイバーの横腹をV字にカットして光が漏れるようにしました。室内灯の導光プリズムと同じ仕組みですね。(ととさん、アイデアありがとうございますm(_._)m)

では光らせてみましょう。

1・2・3!

おお、いーじゃないですかぁ(^_^)

こちら中間部はV字が開きすぎたためかちょっと散漫な感じですが、でもちゃんと光ってますよ。。

最初は6ヶ所別々に導光し、端部を曲げて断面を車内側に向けて発光させることを考えていたのですが、それだとどうしても発光面が車内側に飛び出てしまって実感的じゃないうえ、ファイバーも錯綜して作りにくいのが難点だったのですが、これなら省スペースで実現できそうです。切り口以外の部分(ファイバーの横腹)から漏れる光は「塗るか貼るか」で遮光すれば問題ないでしょう。

今まで何となくもやもやしていた「消灯ギミック」の終着点がようやく見えてきたようです。

よろしければ1クリックお願いします。