おはようございます。アドラー心理学に基づく勇気づけの研修(外研修も)とカウンセリングを行う ヒューマン・ギルドの岩井俊憲です。

昨日(4月10日)のヒューマン・ギルドの設立34周年につきましては、多くの方々からフェイスブック、メールなどでお祝いの言葉をいただき、勇気づけられました。

今後もどうぞよろしくお願いします。

「幸福につながるアドラー心理学の知恵」のカテゴリーの「日本人としてあなたは幸福ですか?」シリーズの8回目です。

今までの7回は、次のとおりです。

3月23日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(1)

3月24日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(2):経済も凋落傾向に

3月26日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(3):私たちの生活

3月28日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(4):勇気をくじかれた若者

3月29日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(5):憧れに疎遠な若者たち

3月30日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(6):ひきこもり100万人時代

4月3日付けブログ 日本人としてあなたは幸福ですか?(7):幸福の3つの条件

「個人に勇気を! 組織に活気を! そして、日本を元気に!」のスローガンをもとに今回から組織と個人の関係を取り上げます。

一昨日(4月9日)に日産自動車の前会長のカルロス・ゴーン氏の動画が日本外国人特派員協会で流され、その中でさかんに「陰謀」「謀略」の言葉が連発されていましたが、白々しく受け止めた人が多いのではないでしょうか?

ゴーン氏もゴーン氏ならば、あのワンマンぶりを止められなかった首脳陣にも批判されるべき余地があると思います。

そのゴーン氏のリーダーシップに関して2019年4月9日の日本経済新聞のDeep Insight に同社コメンテーターの中山淳史が

「トラスト」欠いたゴーン元会長 結合なき経営の限界

として次のようなことを書いていました。

「信頼」としてアドラー心理学で大切にされているマインドの「トラスト」をビジネス向けに「国籍や性別、年齢に関係なく、励まし合いつつ、ものごとを成就する」「日本人、フランス人という単一的な集団ではなく、多様な層の間で信頼のネットワークを築く」状態として、より広義に解釈して伝えています。

米人事コンサルティング会社のコーン・フェリーが最近、世界の経営者や管理職など約15万人を分析して選んだ「これからのグローバル経営者に求められる5つのキーワード(原題はセルフディスラプティブ・リーダー)」と照合してみると、ゴーン氏の5つの言葉(注:「ダイバーシティー(多様性)」「レジリエンス(回復力)」「コミットメント(結果、奉仕)」「モチベーション(動機づけ)」「エンパシー(共感)」)はかなりの部分でそれらと符合する。

分析されたキーワードとは、「アンティシペート(変化に俊敏に対応する)」「ドライブ(他者に活力を与えてものごとを進める)」「アクセラレート(アイデアを素早く実行する)」「パートナー(他者と協力し、アイデアを交換する)」「トラスト(多様な力を結合する)」だ。

(一部略)

ゴーン氏はなぜ、経営者としての倫理や、報酬・背任を巡る罪に問われ、失脚しなくてはならなかったのか。

筆者は、結合を意味するトラストの部分にこそ、その真因は隠されていると考える。

トラストというと一般的には「信用」「信頼」などの意味を思い浮かべがちだ。

だが、欧米企業では最近、「多様性を認める」「人と人を結合する」などと発展的に解釈するようになっているという。

より具体的に言い換えるなら、「国籍や性別、年齢に関係なく、励まし合いつつ、ものごとを成就する」「日本人、フランス人という単一的な集団ではなく、多様な層の間で信頼のネットワークを築く」状態だ。

(一部略)

トラストは経営者や企業そのものの勢いを大きく左右する要素だ。

米国の例で言えば、やはりカリスマ経営者として知られたテスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)やウーバーテクノロジーズのトラビス・カラニック元CEOが振る舞い、暴言、セクハラ問題の放置などで非難をあびたが、原因はいずれも自身のトラストの欠如、喪失にあった。

会社は結果的に株価や社会的評価を下げ、打撃を被っている。

(一部略)

年間2千人近い経営者と会うという米投資ファンド、コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)の創業者、ヘンリー・クラビス氏は「格差が広がり、破壊的技術が産業や社会を大きく変える時代だからこそ、あらゆる層の人々を結合する力がリーダーには求められる」と話す。

同氏にとって特に難しいと感じるのはミレニアル世代など若い層だそうだ。

「人生の目的」「社会正義」「環境や社会にいいこと」など行動や消費、就職に際して確たる信念を持って動く一方で、IT(情報技術)リテラシーや家族との時間、生活の質へのこだわりが他の世代より強く、ライフスタイルがまるで異なる。そこに世代の断絶を感じるという。

だからトラストなのだろう。

新結合とも訳されるイノベーションの現場を例に引けば、それが起きなくなった組織には「とてつもないことを考える人材がいなくなった」のではない。

組織をもり立て、様々な層の人材を結合できるリーダーが不足しているのだ。

経営者に求められるのは必ずしも一人で引っ張るカリスマ性ではないだろう。

むしろ、人にささげることに徹する「サーバントシップ(同伴者精神)」こそ、これから求められる経営者像ではないか。

トラストと同様に「リスペクト」もまた、組織におけるパワハラなどの抑止力となる大事なマインドです。

1か月前の2019/3/9付日本経済新聞にこんな記事が掲載されていました。

パワハラ防止、企業に迫る 法案を閣議決定 人材流出・生産性低下が深刻に 窓口や処分を義務化

職場で強い立場にある人が嫌がらせをするパワーハラスメント(パワハラ)への対応を企業が迫られている。

政府は3月8日、パワハラを防ぐ措置を企業に義務づける法案を閣議決定した。

今の通常国会で成立すれば、来年春には相談窓口などを設ける必要がある。

パワハラは社員の人材流出や仕事への意欲低下につながるため、企業は対応を急いでいる。

政府はパワハラの防止措置を労働施策総合推進法などの改正案に盛り込んだ。

パワハラは上司などの優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で働く環境を害することと明記した。

企業には相談窓口やパワハラをした社員の処分内容を就業規則に設けるよう義務づける。

相談者のプライバシーの保護なども必要になる見込みだ。

人材サービスのエン・ジャパンが2月にまとめた調査によると、35歳以上のミドル層で8割以上がパワハラを受け、このうち35%が結果的に「退職した」と回答した。

転職サイトの利用者に対する調査のため離職傾向が高いとみられるが、パワハラが社員の人材流出の要因になっていることが浮かび上がった。

企業は対策に動いている。

厚生労働省によると相談窓口を設置している企業は7割を超える。

幹部社員への研修も多くの企業が取り入れるが、従来にない新たな取り組みも出てきた。

(一部略)

パワハラは従業員のやる気も阻害する。厚労省が16年に実施した実態調査では、パワハラが職場に与える影響を複数回答で聞いたところ「従業員が十分に能力を発揮できなくなる」が81%、「職場の生産性が低下する」も68%に上った。

職場の異変を察知する動きも広がる。

社員の自発的な貢献意欲「エンゲージメント」の指数を測って、組織の状態を「見える化」するサービスが好調だ。

組織・人事コンサルティングのリンクアンドモチベーションが提供する組織改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」は19年12月期に前期比53%増の1100件の導入を見込む。

「業界を問わず組織づくりへの関心が高まっている」(同社)という。

社員のパフォーマンスを阻害し、人材流出の要因となるパワハラは経営にとっても大きなリスクだ。

法案提出を機に社内で定義を共有して問題を洗い出し、働きやすい職場づくりに向けて社員一人ひとりに意識付けることが求められている。

「35歳以上のミドル層で8割以上がパワハラを受け」ているというのは、組織として異常な姿です。

日本企業の体質そのものが「パワハラ体質」だと言ってよく、「セクハラ」「モラハラ」と同じ根源の「リスペクト」の欠如が見て取れます。

私は、「トラスト」と「リスペクト」の欠如したかなりの組織は病んでいて、個人の幸福を引き下げる要因となっていると思います。

リーダーシップに「トラスト」を、組織風土に「リスペクト」を強く求め、そのためにこの2つをさらに全面に押し出したい最近の私です。

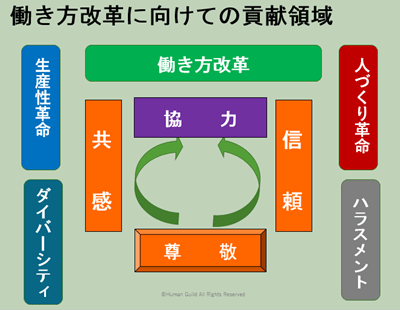

◆ヒューマン・ギルドでは「働き方改革」のために「リスペクト(尊敬)」「トラスト(信頼)」などをベースとした研修を展開しています。

ご関心のある方は こちら をご覧ください。

(クリックして勇気づけを)

<お目休めコーナー>4月の花(9