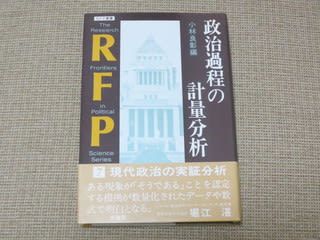

小林良彰編 1991年 芦書房・RFP叢書7(RFPってのは、政治学のリサーチ・フロンティア)

去年、総選挙があったりとか、ちょっと統計的手法による分析にまた興味(というか必要性?)を感じてたりとかで、勉強し直すかなと思ってるとこ。

ちょいと古くなったかもしれないけど、こんな本を見つけてきた。

数字で客観的に表しにくい関係性を明らかにする手法の教科書としては、なかなか良いのではないかと、ひさしぶりに読み返して、思った。

第1章・国内報道の計量分析では、1990年9月に高水準だった海部内閣(古いね、しかし)の支持率が10月に急激に低下した原因の一つに、当時の最大の懸案であった国連平和協力法案に関するマスメディアの報道の仕方があるのではないかという問題意識から、読売・朝日・日経新聞の内容分析を行い、法案反対や内閣へのマイナス・イメージ報道が、賛成やプラス・イメージ報道より多かったことを明らかにしている。

第2章・国外報道の計量分析では、マスメディアの報道と政党支持に関する計量分析という、おなじみのことなんだが、パーソナルコミュニケーションよりもマスメディアの影響の大きさをはかる目的から、それまであまり注目されたことのなかった、国外の問題に関する報道の量とか内容を分析している。具体的には、アメリカとソ連(古いね、しかし)に関して好意的・非好意的な報道がどのくらいあるか調べて、米ソそれぞれに対する好悪の率、さらには政党支持(自民党or社会党=古いね、しかし)が変動したかを分析している。しかも、有権者の社会的属性によって、その度合いが異なるか、かなり細かく突っ込んだ研究。

第3章・議題設定機能の計量分析では、新聞・テレビの報道の内容を分析するとともに、有権者に今いちばん重要な争点はなんだと思うかと尋ねる面接調査を行い、両者の関係すなわちマスコミ報道によって有権者の政治意識=議題が作られるかを検証している。これは、あまりダイレクトなつながりが明らかにならないんだけど、時間をおいた面接調査をすることで、報道直後だけぢゃなく、時間的経過による効果の違い、情報を受け取ってから問題として意識するまでのタイムラグのようなものにも注目する必要性があるという検証になっている。

第4章・選挙行動の計量分析では、1984年のアメリカ大統領選挙で現職のレーガン(古いね、しかし)が圧勝した背景を調べている。共和党支持者がレーガンに入れるのは当たり前なんだけど、民主党支持者でありながらレーガンに投票した割合がけっこうあったので、それはどういう人たちだったのか、人種別・性別・社会階級別などのカテゴリーに分けて分析している。結論としては、レーガンの二期目の再選は、経済政策(小さい政府論?)に対する信任が、もとからの共和党支持者だけぢゃなく、民主党支持者の一部や無党派層の票まで獲得したってことになるそうな。

第5章・政党における政治資金の計量分析では、アメリカの1988年の連邦議会選挙のデータから、候補者の得票と政党からの資金の関係を分析している。政党にとって、資金を効果的に配分するってことは、当選の可能性の高い候補者、資金をつぎ込めば効果がある(接戦のとこno

?)候補者に対して資金配分を行うってことなんだが、そのへんを共和党・民主党、現職・挑戦者といったカテゴリーに分けて検定している。

第6章・キャリアと選挙の計量分析は、1955年の保守合同から1986年までの自民党政権の研究。当選回数と自民党の役職人事の関係を分析している。時期によっていろいろあるんだけど、当選2,3回で政務次官、4回で政調会部会長、5回で国会の常任委員長、6回で閣僚っていうパターンがお決まりになる。逆に、そういう役職やった後の選挙で、選挙区内の順位(中選挙区だから、古いね、しかし)が上がるかどうかも分析している。まあ、当時の派閥順送り人事が固定化されてった時代のものだけど。

第7章・政治的景気循環の計量分析では、戦後から1988年くらいまでのイギリスを題材にして、選挙のあるなしや政権が保守党か労働党かといった政治的な変数をつかって、国民1人あたり実質可処分所得とか失業率とか政府消費支出といった経済変数の動きが説明できるかモデルをつくって分析している。ここで、いくつかの仮説に基づく、選挙ダミー変数と政党ダミー変数をつくってるんだけど、こういう手法は、本来“数量”ぢゃないものをどう表そうか悩むことの多い私なんかには、非常に参考になる。

第8章・地方自治体への予算配分の計量分析では、日本の地方自治は、政治≒自民党議員を媒介とした地方間の競争で中央からの資源配分を受けようとしているものだという問題意識から、都道府県ごとの行政投資額を、同じく都道府県ごとの自民党議席数と自民党議員の当選回数の合計という変数で説明できないか分析している。

第9章・地方自治体における影響力の計量分析では、地方自治体の官僚にアンケート調査してできた、政策形成における影響力の程度をどう評価しているかという順位(そんなものがあるとは!)を、政治的変数で説明するんだけど、特に市長に注目して、市長の政治性として当選回数・党派性(公認・相乗りとか)・前職を説明変数に立てて、分析をしている。

第10章・地方自治体における職員意識の計量分析では、前章と同じ市町村の官僚に対するアンケート調査により、政策転換に賛成・反対といった態度、あるいは政策調整の必要性などについて、市長や担当課といった「組織過程」、議員や圧力団体といった「内部過程」、国や県といった「外部過程」がそれぞれどのくらい影響力があると考えているか記述している。

いやー、おもしろいねー。って、こーゆーのにおもしろさ見い出す私はマイナー?

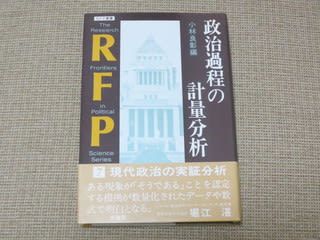

去年、総選挙があったりとか、ちょっと統計的手法による分析にまた興味(というか必要性?)を感じてたりとかで、勉強し直すかなと思ってるとこ。

ちょいと古くなったかもしれないけど、こんな本を見つけてきた。

数字で客観的に表しにくい関係性を明らかにする手法の教科書としては、なかなか良いのではないかと、ひさしぶりに読み返して、思った。

第1章・国内報道の計量分析では、1990年9月に高水準だった海部内閣(古いね、しかし)の支持率が10月に急激に低下した原因の一つに、当時の最大の懸案であった国連平和協力法案に関するマスメディアの報道の仕方があるのではないかという問題意識から、読売・朝日・日経新聞の内容分析を行い、法案反対や内閣へのマイナス・イメージ報道が、賛成やプラス・イメージ報道より多かったことを明らかにしている。

第2章・国外報道の計量分析では、マスメディアの報道と政党支持に関する計量分析という、おなじみのことなんだが、パーソナルコミュニケーションよりもマスメディアの影響の大きさをはかる目的から、それまであまり注目されたことのなかった、国外の問題に関する報道の量とか内容を分析している。具体的には、アメリカとソ連(古いね、しかし)に関して好意的・非好意的な報道がどのくらいあるか調べて、米ソそれぞれに対する好悪の率、さらには政党支持(自民党or社会党=古いね、しかし)が変動したかを分析している。しかも、有権者の社会的属性によって、その度合いが異なるか、かなり細かく突っ込んだ研究。

第3章・議題設定機能の計量分析では、新聞・テレビの報道の内容を分析するとともに、有権者に今いちばん重要な争点はなんだと思うかと尋ねる面接調査を行い、両者の関係すなわちマスコミ報道によって有権者の政治意識=議題が作られるかを検証している。これは、あまりダイレクトなつながりが明らかにならないんだけど、時間をおいた面接調査をすることで、報道直後だけぢゃなく、時間的経過による効果の違い、情報を受け取ってから問題として意識するまでのタイムラグのようなものにも注目する必要性があるという検証になっている。

第4章・選挙行動の計量分析では、1984年のアメリカ大統領選挙で現職のレーガン(古いね、しかし)が圧勝した背景を調べている。共和党支持者がレーガンに入れるのは当たり前なんだけど、民主党支持者でありながらレーガンに投票した割合がけっこうあったので、それはどういう人たちだったのか、人種別・性別・社会階級別などのカテゴリーに分けて分析している。結論としては、レーガンの二期目の再選は、経済政策(小さい政府論?)に対する信任が、もとからの共和党支持者だけぢゃなく、民主党支持者の一部や無党派層の票まで獲得したってことになるそうな。

第5章・政党における政治資金の計量分析では、アメリカの1988年の連邦議会選挙のデータから、候補者の得票と政党からの資金の関係を分析している。政党にとって、資金を効果的に配分するってことは、当選の可能性の高い候補者、資金をつぎ込めば効果がある(接戦のとこno

?)候補者に対して資金配分を行うってことなんだが、そのへんを共和党・民主党、現職・挑戦者といったカテゴリーに分けて検定している。

第6章・キャリアと選挙の計量分析は、1955年の保守合同から1986年までの自民党政権の研究。当選回数と自民党の役職人事の関係を分析している。時期によっていろいろあるんだけど、当選2,3回で政務次官、4回で政調会部会長、5回で国会の常任委員長、6回で閣僚っていうパターンがお決まりになる。逆に、そういう役職やった後の選挙で、選挙区内の順位(中選挙区だから、古いね、しかし)が上がるかどうかも分析している。まあ、当時の派閥順送り人事が固定化されてった時代のものだけど。

第7章・政治的景気循環の計量分析では、戦後から1988年くらいまでのイギリスを題材にして、選挙のあるなしや政権が保守党か労働党かといった政治的な変数をつかって、国民1人あたり実質可処分所得とか失業率とか政府消費支出といった経済変数の動きが説明できるかモデルをつくって分析している。ここで、いくつかの仮説に基づく、選挙ダミー変数と政党ダミー変数をつくってるんだけど、こういう手法は、本来“数量”ぢゃないものをどう表そうか悩むことの多い私なんかには、非常に参考になる。

第8章・地方自治体への予算配分の計量分析では、日本の地方自治は、政治≒自民党議員を媒介とした地方間の競争で中央からの資源配分を受けようとしているものだという問題意識から、都道府県ごとの行政投資額を、同じく都道府県ごとの自民党議席数と自民党議員の当選回数の合計という変数で説明できないか分析している。

第9章・地方自治体における影響力の計量分析では、地方自治体の官僚にアンケート調査してできた、政策形成における影響力の程度をどう評価しているかという順位(そんなものがあるとは!)を、政治的変数で説明するんだけど、特に市長に注目して、市長の政治性として当選回数・党派性(公認・相乗りとか)・前職を説明変数に立てて、分析をしている。

第10章・地方自治体における職員意識の計量分析では、前章と同じ市町村の官僚に対するアンケート調査により、政策転換に賛成・反対といった態度、あるいは政策調整の必要性などについて、市長や担当課といった「組織過程」、議員や圧力団体といった「内部過程」、国や県といった「外部過程」がそれぞれどのくらい影響力があると考えているか記述している。

いやー、おもしろいねー。って、こーゆーのにおもしろさ見い出す私はマイナー?

かかえきれないほどに つかみきれない手と足

かかえきれないほどに つかみきれない手と足