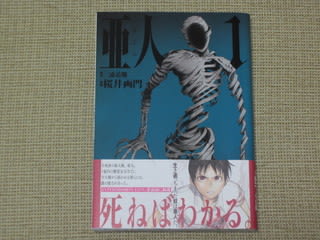

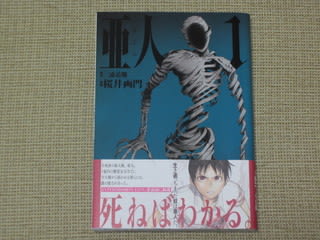

原作・三浦追儺 漫画・桜井画門 1巻は2013年 講談社アフタヌーンKC

いや、最近のマンガも読まなきゃな、とは思ってんだけど。

頼りになるものは、書店のPOP広告とかしかないわけで。

でも、そういうのに乗っけられるのが、どーなの、そーゆーの、と思ったりしちゃったりして。

まあ、私のそういう葛藤はいいや、この際。

で、これは最近、読んだマンガ。

私が買った1巻は、2014年4月で既に9刷を重ねてるよ、めでたいことに。

というわけで、話題みたいだから、読んでみたんだけど、このマンガ。

私には、あんまり、ピンと来ない。

1巻は買って読んで、ふーむ、って思って、しばらくホッておくことになった。

あんまり、気にならない。

でも、ちょっと前に、あー、もうちょっとだけ読んでみるか、って思い、2巻買った。

でも、数日ホッておくくらいの余裕があって、あー、そうそう、って感じで、ようやく読んだ。

正直、2巻読んでも、あんまり気にならない。

まあ、私は、『進撃の巨人』も、相当読み進まないと(「10巻くらいまで」って思って、いま正確を期すために見たら8巻だった、女型の巨人の正体が明かされるまでくらいまで)、おもしろいかも、って思わないくらい、ズレてるから、あてにならないけど。

んー、読み進むのかな、俺?

(早う、完結してくれや!)

いや、最近のマンガも読まなきゃな、とは思ってんだけど。

頼りになるものは、書店のPOP広告とかしかないわけで。

でも、そういうのに乗っけられるのが、どーなの、そーゆーの、と思ったりしちゃったりして。

まあ、私のそういう葛藤はいいや、この際。

で、これは最近、読んだマンガ。

私が買った1巻は、2014年4月で既に9刷を重ねてるよ、めでたいことに。

というわけで、話題みたいだから、読んでみたんだけど、このマンガ。

私には、あんまり、ピンと来ない。

1巻は買って読んで、ふーむ、って思って、しばらくホッておくことになった。

あんまり、気にならない。

でも、ちょっと前に、あー、もうちょっとだけ読んでみるか、って思い、2巻買った。

でも、数日ホッておくくらいの余裕があって、あー、そうそう、って感じで、ようやく読んだ。

正直、2巻読んでも、あんまり気にならない。

まあ、私は、『進撃の巨人』も、相当読み進まないと(「10巻くらいまで」って思って、いま正確を期すために見たら8巻だった、女型の巨人の正体が明かされるまでくらいまで)、おもしろいかも、って思わないくらい、ズレてるから、あてにならないけど。

んー、読み進むのかな、俺?

(早う、完結してくれや!)