みなさん、こんにちは。第19期生の佐々木辰也です。

10月にDX(Digital Transformation)について書きましたが、今回は視点を変えて社会現象としてのDXにふれたいと思います。

みなさんは、ご家庭でスマートスピーカーを使っていますか?

「■■、明日の天気はどう?」

「■■、タクシーを呼んで!」

「■■、次の曲かけて!」

テレビCMで見かけるのが印象的ですよね。

利用者が声でインプットしている情報は、どこに行っているんでしょうか。

みなさん考えたことがありますか?

2019年現在は都市伝説の域を出ませんが、

ああいった日常生活での情報がデータとして多く溜まってくると、

私たちの家庭がもうひとつ出来上がるそうです。

マンションがもうひと部屋手に入るのか、そしてもうひとり奥さんがいるのかラッキーだな

... そういうことではありません。(汗)

バーチャルな我が家がもうひとつあって、そこにバーチャルなもうひとりの私が生活しているという意味だそうです。

たとえば、リビングのソファーで「王様のブランチ」を観ながらうたた寝している土曜日の昼間には、

もうひとりのバーチャルな私もどこかでうたた寝しているといったイメージのようです。

バーチャルな情報は、当然のようにマーケティングに使われていきます。

20世紀は振り返って「石油の世紀」と呼ばれることがあります。

21世紀は「データの世紀」と呼ばれるだろうと言われています。

つまり、富を20世紀に石油によって測ることができたように、21世紀ではデータによって測ることができるということになりましょう。

それをどれだけ確保しているか・使えるか、ということ自体がパワーをもつ、といった時代が始まっているのです。

データになるというのは、すべてが数値化されることをさしています。現代ではICTの中で0か1かになって記録、流通、消費されていきます。

写真、動画、音楽、居場所、視覚、加速度、温度、心拍数、音声、行動、予定、嗜好、閲覧履歴、購買履歴などなど

そしてこれらのデータは人工知能に食べられて、どんどん学習されてさらにあらたなデータも生まれて蓄積されていきます。

ここでお気づきの方も多いと思いますが、現在ではこういった個人のデータのビッグデータを多く保有しているのはアメリカのGAFAや中国のBATです。さらに先日発表された日本のS&Lもその中にはいってくるかもしれませんね。

他国ではすでに個人のデータは信用情報として利用されはじめてきてます。

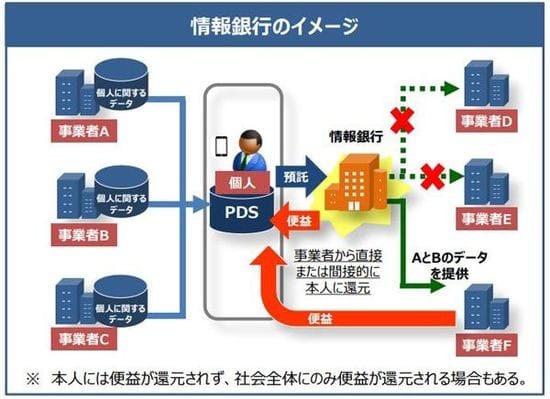

日本では、現在は分散している個人情報や個人のセンシティブな情報も集中管理して預る「情報銀行」の構想が始まっています。

総務省「平成30年版 情報通信白書」では「情報銀行」を以下のように定義しています。

「個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示又は予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者(他の事業者)に提供する事業。」

すでにこの事業にはメガバンクが参入を表明しているそうです。

スマートスピーカーが私の寝息がくしゃみに変わったのを聞きつけ、

いづれの日か学習されて蓄積されで出来上がったバーチャルな私の体温を測って、

風邪をひきそうだと心配してくれるでしょう。

そして、実空間の私にドローンで毛布を即配してくれるにちがいありません。

さらには、翌日にはメガバンクの私の口座から代金が引かれることも忘れてはいけません。