千代田区も、子どもの声を聞く努力をされています。

中央区と同じ事情である私立に通う中学生らにもなんとかアプローチをしようとされています。

中央区も、今回、『こども計画』や『教育振興基本計画 改定』において、子どもたちの意見を聞き、反映させましたが、引き続き、どのようにすれば、さらに、広がり、多くの声を受けられるようになるか、考えていきましょう。

*****日本教育新聞2025.3.3*****

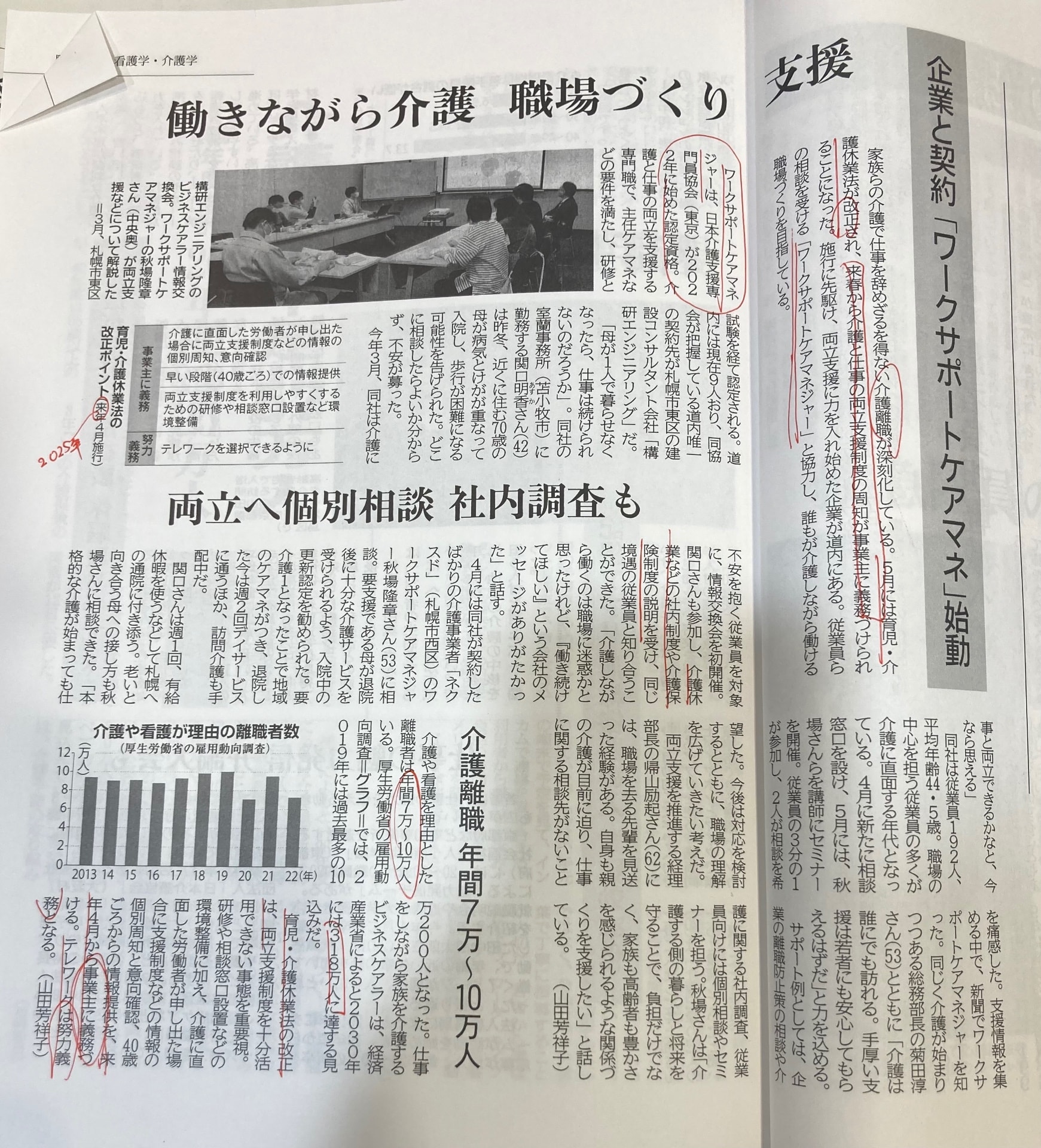

仕事と子育て・介護の両立支援のための条例改正について、働き方改革の一環としてとても重要な施策であり、賛成の立場で、詳細を伺いました。

1、立法の背景と現状(幼稚園の超過勤務、

答弁;

働きやすい環境の整備をしていく。

幼稚園の先生方の場合、介護よりは、自分の子どもの子育ての両立が課題となっている。

現況、2名の幼稚園教諭が部分休暇の制度を活用している。

小中学校の方は、すでに、制度が整っている。

2、超過勤務免除

残業免除をした分、誰かに皺寄せはいかないか。

どのように、対応するか。

答弁;

超過勤務免除の方は、免除するか、限定的に活用するか選べるようにしている。

皺寄せが、職場に行かないようにみていく。

絵に描いた餅とならないように、制度が利用しやすい環境を整えていく。

人が足りないようなことがないように、補助員なども配置しているが、欠けるような場合は、臨時で職員配置ができるように教育委員会も対応していく。

3、子の看護休暇

「看護等」について規則で詳細を定めるが、

看護休暇をとった分、その空いた分は、どのように、対応するか。

答弁;

今後の教育委員会で規則を定めていくが、看護等には、看護、予防接種・健康診断のみであったところ、入園・卒園式、入学式の行事参加、感染症に伴う学級閉鎖などを考えるが、さらに、現場判断のもと、行事には、学校公開なども考えられる。

小坂要望;

行事参加のところに、学校公開、授業参観なども例示として含めて記載を。

我が子の、学校公開や授業参観で、他の先生が教授されていることを見ることが、自身の教授法にも良い影響を与えることにもなるはずである。

4、介護休暇

誰が、面談、情報提供、相談体制を担うのか。

研修とはどのような研修か。

区職員に対しても同様の条例改正をするのだから、区全体で、

介護の体制を一緒に考える 「ワークサポートケアマネージャー」

答弁;

まずは、園長、副園長、主任らに介護の制度の理解をいただく。よく理解をすることで、その制度を使えるように教諭にアドバイスができる。制度周知で、外部機関に頼る考え方もあるが、まずは、研修などを経て、管理職が制度理解をできるようにする。

園長は、年に三回面談を教諭と持っており、その機会も用い、面談をする。

介護で、どのくらいの休暇になるかわからないが、フリーの主任や副園長なども入り、カバーし、万が一の場合は、臨時で教育委員会も人を当てていく。

小坂要望;

同時期の条例改正では、区の職員に対しても、本日、企画総務委員会で審議されることとなっている。

区長部局と教育委員会が連携しながら、制度周知を図っていければ、効率的だと考える。

また、働きながら介護ができる職場づくり支援で、「ワークサポートケアマネージャー」の認定(2022年より認定制度開始、日本介護支援専門員協会)もされており、その方々の力も借りながら制度が充実できるのではないかと考えるので、研究をお願いします。

以上

2025年3月4日、所属する区民文教委員会で、中央区立幼稚園の先生方の子育て・介護と仕事の両立に向けた条例改正が提案されています。

働きやすい環境が作れることで、その先生から受ける教育・保育がさらに充実されますように。

<条例改正の項目>

・残業免除の要件が拡大します。

三歳未満まで → 小学校就学前まで

・子の看護のための休暇取得の要件が拡大します。

今まで:

看護、予防接種、健康診断

+

要件拡大の事項;

入園・卒園式、入学式などの行事参加

感染症に伴う学級閉鎖

・介護に関する制度を利用しやすい環境の整備

以上

中央区議会第一回定例会代表質問及び一般質問で、なされた答弁について、重要課題と論点を記載します。

引き続き開催される予算特別委員会で深掘りできればと考えます。

青字は代表質問、黒字は一般質問です。

全ての質問ではなく、私が重要と考えたものをピックアップしています。

●企画・総務

*広報公聴

広く区民の意見を集約できる仕組みづくり

シティプロモーション

→デジタルマップでさらにわかりやすく区民施設でのWi-Fi環境整備

*築地市場跡地

築地市場跡地問題で、都と定期的に意見交換をする場の創設

➡築地等都市基盤整備特別委への東京都職員の出席

*施策のあり方

「パートナーシップ制度」の制定に向けた検討者会議の設置

➡それぞれの既存審議会の場で議論の深化

「中央区子ども基本条例」を制定

➡全庁的取り組みができるようにするためにも制定が必要

「子ども未来部」の創設ではなく、区は「こども施策推進室」で対応。

➡子育て支援対策本部の実効性を強化するためにも創設へ

*防災

中央区のBCPにおいて、東京都業務継続計画(都政BCP)との整合性

➡受援の考え方のBCPでの位置づけを

物資輸送拠点の車両動線について、マニュアル整備する

防災拠点での外国人を入れた避難訓練を

→多言語対応での周知と訓練実践を

*防犯

防犯カメラ

→町会での維持費負担軽減策を

●区民

スポーツ推進ビジョンの改定での区民の声の反映

平和をテーマに東京湾大華火祭

●福祉保健

*福祉総合

「ふくしの総合相談窓口」真のワンストップ相談支援体制

➡相談体制から課題の解決の仕組みへ

生活保護に関しての情報発信

→SNSなども活用していく

*子育て支援

保育園児らの園庭

園庭、遊び場確保の引き続きの取り組み

*障がい福祉

障害者福祉で相談窓口の対応について令和7年度実態調査の際、聞く

*高齢者福祉

認知症サポーターを小学校でも養成

→全校で、積極的に養成を

令和7年度高齢者実態調査で、終活サポートへのニーズも調査

→ニーズへの対応を

*健康福祉

検診受診も健康アプリのポイント化

→健康へのインセンティブへの積極活用

データヘルス計画に参加するのは意識高い人

→どのように意識の低い人へもアプローチするか

●環境建設

*交通

総合交通計画の経過フォロー

自動運転のバスなど採用

→引き続きの検討を

八重洲通りの歩行空間実験

→検証し、まちづくりへ活かすこと

地下鉄新線

→出口については、最大限の区民の利益を考慮すること

例えば、晴海区民センター近くに作ること

*インフラ

道路の修繕などの迅速な報告体制

下水道などインフラ点検

道路工事調整会議での検討

路面下調査の強化

*公園

桜川公園パークPFI

開かれた公園連絡会

*水辺

水辺環境整備で子どもの声も含め区民の声を反映する

運河において任意の協議会を構成、区はオブザーバー

→開かれた運営、区民の参加を

都が舟運をオンライン予約できるなど整備

→都との連携

日本橋船着場の移動

橋梁調査は、首都高にかかるものは毎月、他は、3ヶ月に一回

*環境

リチウム電池での火災事故

→資源回収の徹底、現30ヶ所回収

●都市整備

*まちづくり

晴海二丁目都有地の学校施設としての利用

➡都との実効性ある協議

*景観

シティプロモーションとも連携

美しい景観の創出

*築地市場跡地

築地再開発で、地域ルールづくり

→地域ルールの開かれた形での検討

●教育

*学校のあり方

現況、コミュニティスクールの体制強化

*インクルージョン

特別支援教室への区の独自の講師の配置

➡通常級や特別支援教室でのその子にフォーカスした指導体制の構築、医療福祉と教育の連携を取り入れながら。

インターナショナルスクールへ通う子ども達70名

→令和7年度より出席予定表を出してもらい学区でも受け入れる。

*教員不足、働き方改革

教員不足の対応は、東京都。

区は、働き方改革を進める、教育長が決意として述べる。

→働き方改革の推進を

教科担任制、実践校1校増やす

→希望校にはどんどん拡大を

*学校給食

給食における食品メーカーとの連携

→CSRの観点からも検討の余地はあるかもしれない。

以上

中央区議会、区議会議員30名で構成しています。

一人では、なかなかできることが限られます。

同じ方向性の議員たちと会派を構成し、力を合わせ、政策を実現させていきます。

私は、無所属系の会派「かがやき中央」に属しています。

会派構成に変更がございましたので、こちらで、お知らせします。

記

小坂クリニックです。

この金曜日、土曜日に、子どもの心についてと、食育について講演会が開催されます。

また、ちょっと先に、子どもの救急についての講演会も開催されます。

それぞれのご案内を以下に掲載します。

⚫️子どもの心に関して、当院の心理士トムトムさん

⚫️子どもの食育に関して、栄養士森先生

⚫️子どもの急病対応に関して、聖路加看護大学の先生

以上

20252.26、中央区議会 代表質問がなされました。

各会派代表からの質疑を拝聴し、感じた区政の課題を、予算の各款に分類し、順不同で記載します。

●企画・総務

広く区民の意見を集約できる仕組みづくり

区民施設でのWi-Fi環境整備

築地市場跡地問題で、都と定期的に意見交換をする場の創設

➡築地等都市基盤整備特別委への東京都職員の出席

「パートナーシップ制度」の制定に向けた検討者会議の設置

➡それぞれの既存審議会の場で議論の深化

「中央区子ども基本条例」を制定

➡全庁的取り組みができるようにするためにも制定が必要

「子ども未来部」の創設

➡子育て支援対策本部の実効性を強化するためにも創設へ

中央区のBCPにおいて、東京都業務継続計画(都政BCP)との整合性

➡受援の考え方のBCPでの位置づけを

●区民

スポーツ推進ビジョンの改定での区民の声の反映

平和をテーマに東京湾大華火祭

●福祉保健

「ふくしの総合相談窓口」真のワンストップ相談支援体制

➡相談体制から課題の解決の仕組みへ

保育園児らの園庭

園庭、遊び場確保の引き続きの取り組み

●環境建設

総合交通計画の経過フォロー

道路の修繕などの迅速な報告体制

下水道などインフラ点検

道路工事調整会議での検討

路面下調査の強化

桜川公園パークPFI

開かれた公園連絡会

●都市整備

晴海二丁目都有地の学校施設としての利用

➡都との実効性ある協議

景観

シティプロモーションとも連携

美しい景観の創出

●教育

現況、コミュニティスクールの体制強化

特別支援教室への区の独自の講師の配置

➡通常級や特別支援教室でのその子にフォーカスした指導体制の構築、医療福祉と教育の連携を取り入れながら。

以上

その四つが勢揃いしたので、ラインナップ。

「医」(3月21日)

「食」(3月1日)

「信頼」(心)(2月28日)

「法」(2月24日終了)

このセットは、包括的に子どもを守るのに重要だと考えています。たまたま、偶然、今回、近隣で企画されていたのを見つけて揃ったのだけど、意識的に企画できればいいなと、思っています。

一緒に、やってくださる方、大募集です!!! ご連絡をお待ちしています。kosakakazuki@gmail.com

「医」は、もちろん、自分も担当できます。

●医

●食

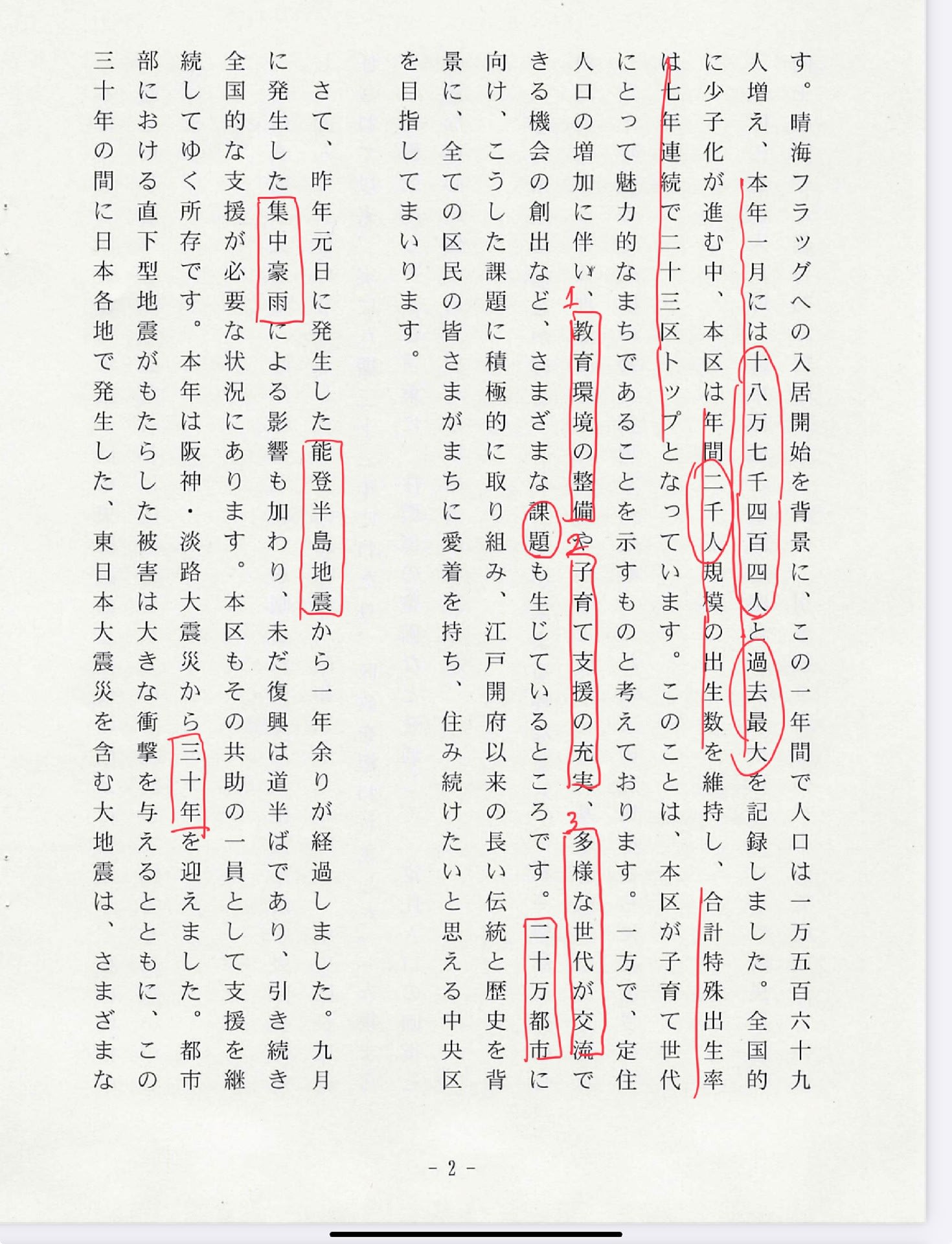

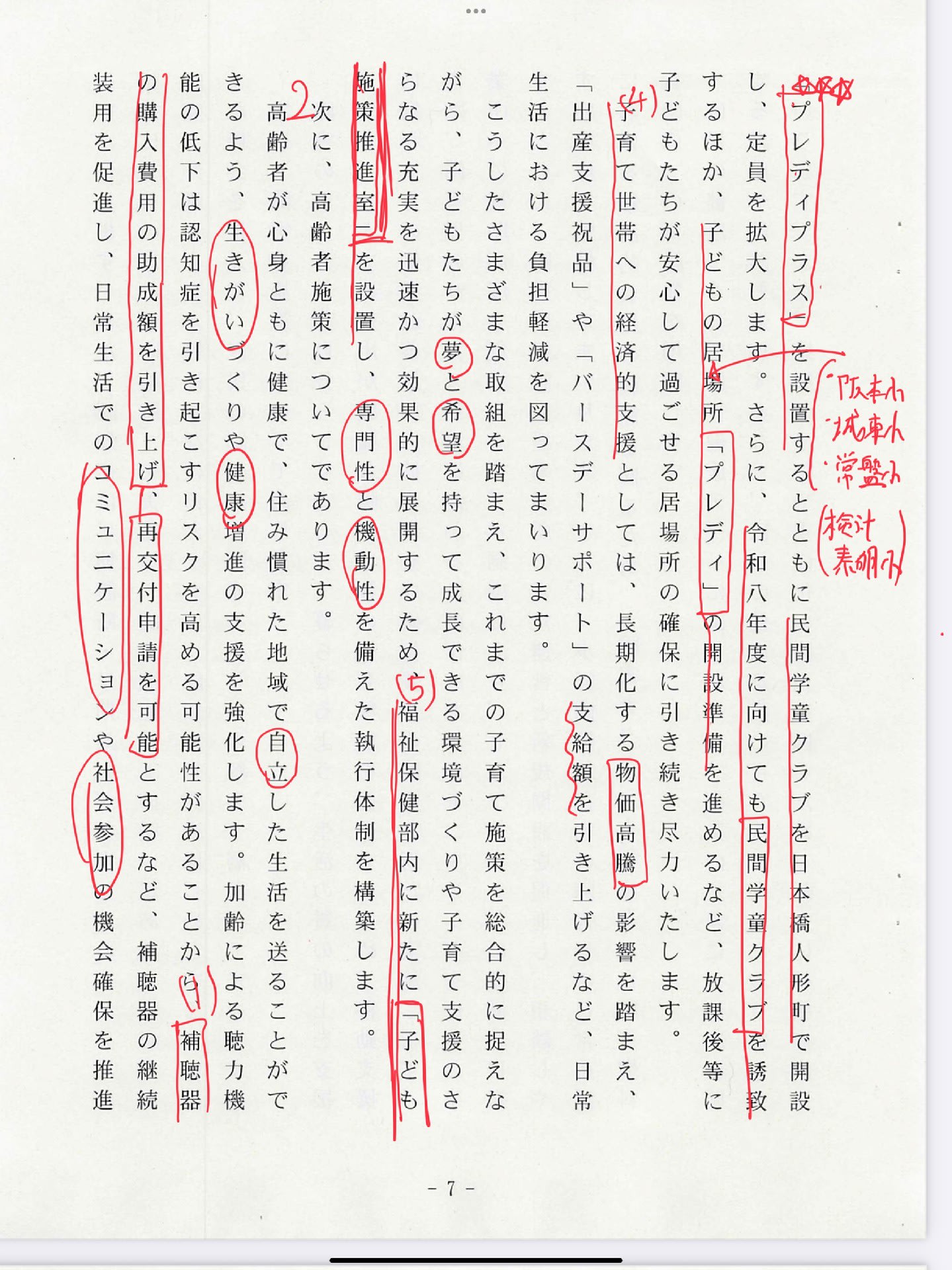

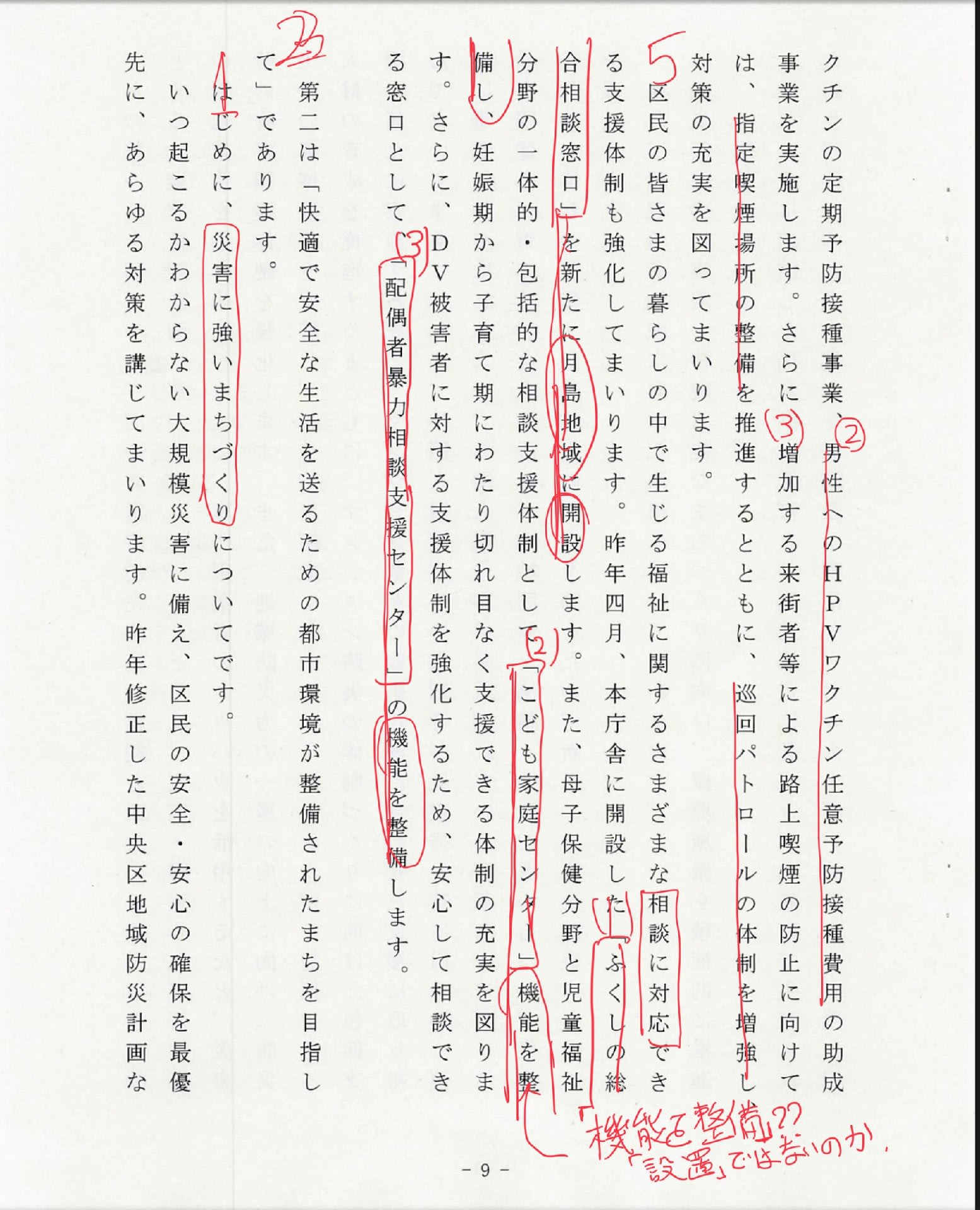

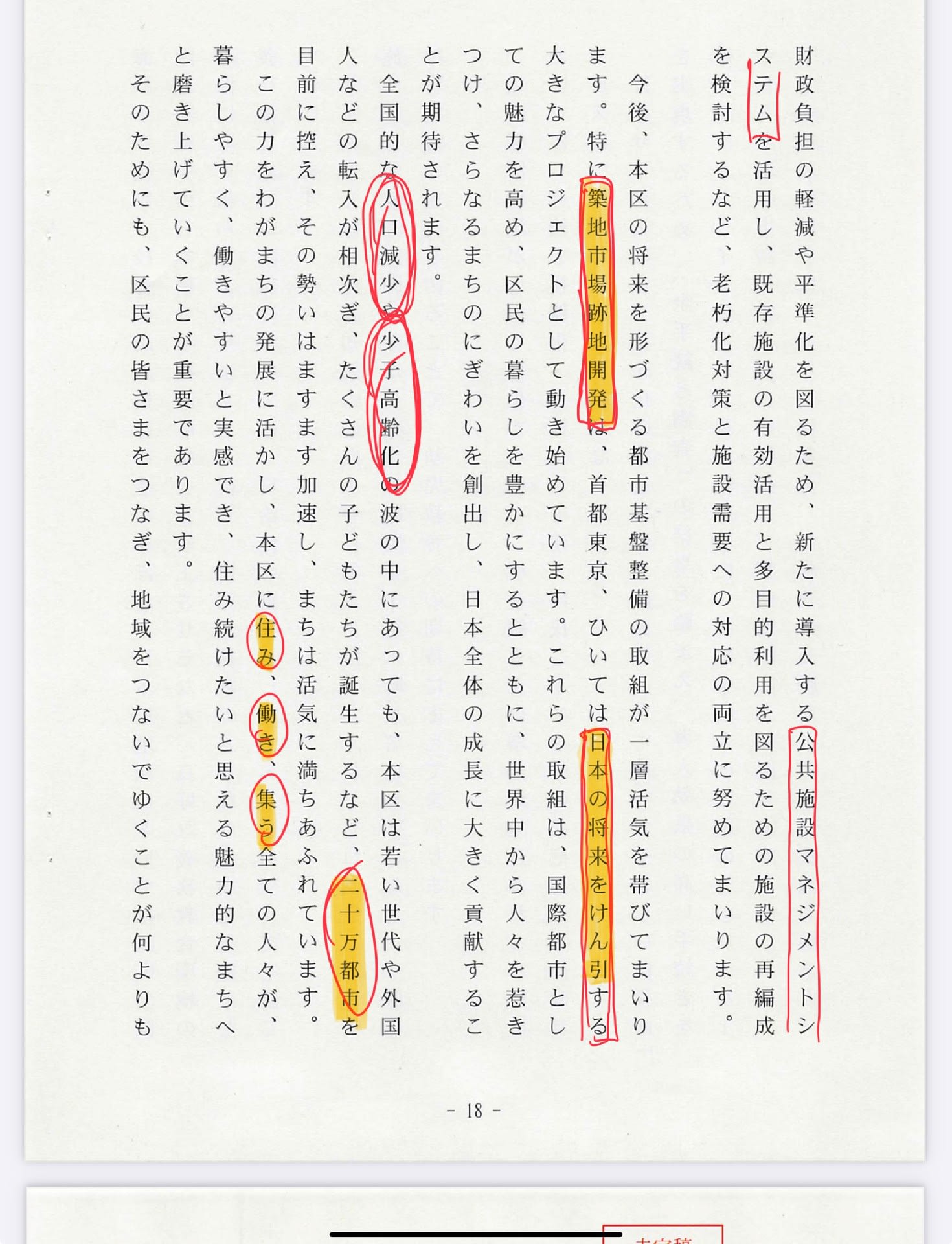

本日2025.2.25、中央区議会第一回定例会 本会議 初日になされた区長所信表明を供覧します。

記載は、重要事項を赤囲いにしています。

メモは、お願いしたいことや、重要事項です。

こうあってほしいということなども記載をしています。

重要事項の部分は、これから始まります予算特別委員会などでも、確認します。

*******区長 所信表明 全文*****

絶対に成し遂げないこと。

グー、チョキ、パーを、同時に勝たせること。

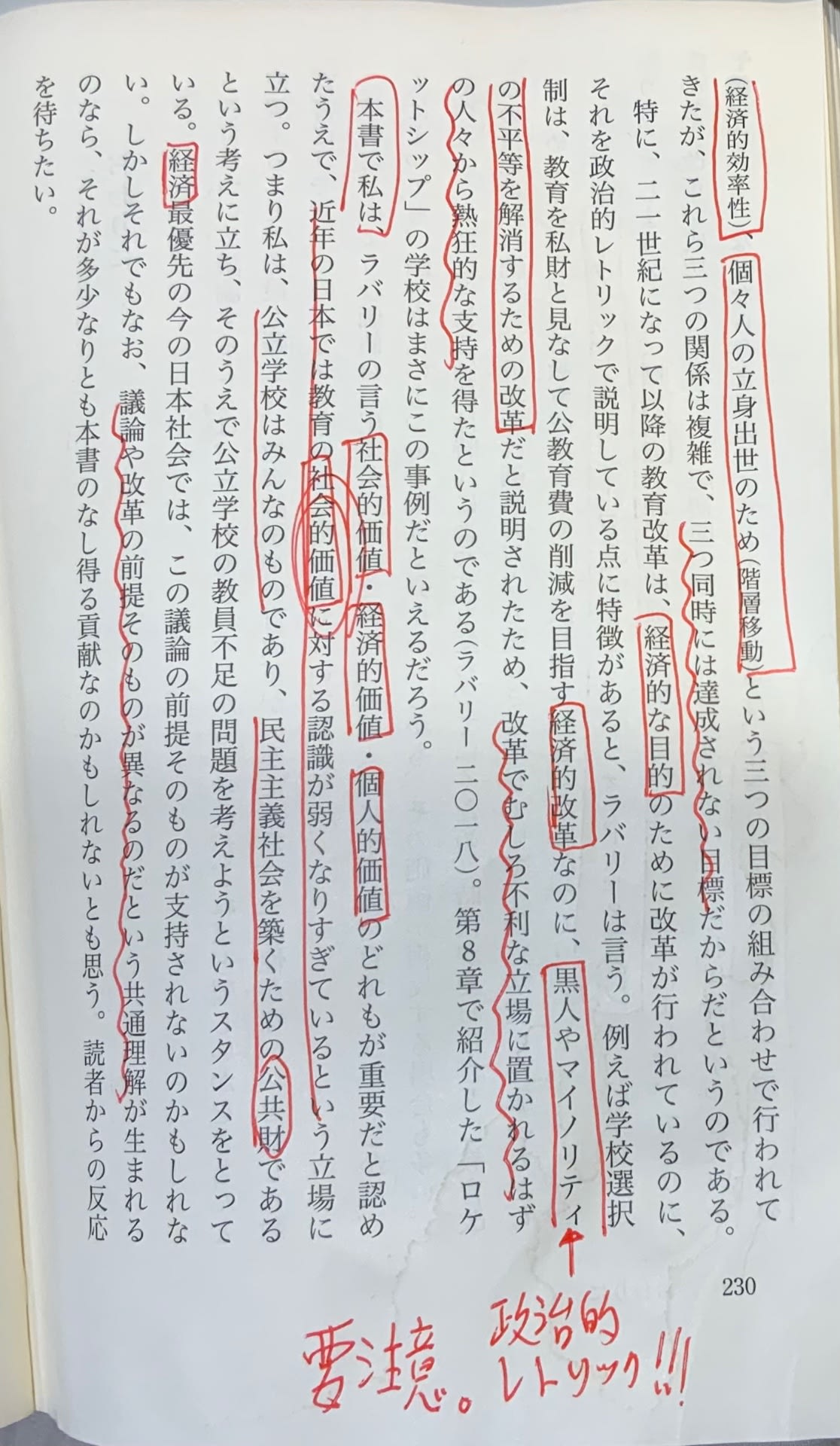

教育の議論の難しさを、佐久間亜紀氏は、その著書『教員不足』で「おわりに」において、グー、チョキ、パーとまでは言わないけど似たようなことを述べられている。

教育だけでなく、あらゆる分野での真理なんだろうと同感です。(日常の議会の議論でも実感しています。)

本書では、教育の場合、理論的には、デイビッド・ラバリー(David Labaree)スタンフォード大学名誉教授が歴史研究を通じて分析されたということ。

グー(社会的価値;民主的平等)

チョキ(経済的価値;経済的効率性)

パー(個人的価値;階層移動・個々人の立身出世のため)

米国で、教育改革が失敗してきたのは、三つの目標の組み合わせて行われてきたが、この三つの関係は複雑で、三つ同時には達成されない目標であることに起因するとのことである。

日本においても、経済優先において、佐久間氏は、公立学校はみんなのものであり、民主主義社会を築くための公共財であるという考えに立ち、公立学校の教員不足の問題を考える社会的価値を重視するスタンスで論じられている。

「議論や改革の前提そのものが異なるという共通理解を生まれるのなら、それが多少なりとも本書のなし得る貢献なのかも知れないとも思う。」と本書の役割をとても控えめに記載されている。

中央区の教育の充実。

本書の分析をなんとか役立てて、3つが立てるように、少なくとも、社会的価値が軽視されないように、子どもの目線から、施策を打っていきたい。

****『教員不足ー誰が子どもを支えるのか』佐久間亜紀 著*****

「おわりに」より抜粋

以前から、何度か、提案していること。

本腰入れて、設置すべきではないかと、考えます。

財産価格審議会;公有財産(土地)の取得、処分、交換、貸付けまたは使用許可にあたり、市長の諮問に応じて、不動産鑑定士等により専門的観点から当該財産の価格を審議し、評定する機関。

中央区の場合、

・区道の再開発に伴う処分

・新年度予算で新たに実施される「密集街区環境改善まちづくり事業」での私有地の買取の財産評価

・区道の電気、水道、ガスなどへの貸し出しの料金設定

など、

今回の予算では、認知症対策を一歩踏み込んでいると思います。

2月8日論点14で記載しましたように、もの忘れ検診をスタートさせ、早期発見し、早期対応し、進行を防ぐ取り組みです。

その実際の取り組みとして、社会参加があると考えます。

認知症カフェ、ありますが、記事中の小平市では、カフェのお客ではなく、カフェの店員という取り組みです。

****朝日新聞2025.2.24****

中央区、中高生のみなさん、明日2月24日、開催です。

生き抜く知識、ぜひ、身に着けて。今回は、法。行政書士の先生から。

新しくできた晴海図書館、午後2時から。

本の森ちゅうおう向かいの桜川公園、再整備中です。

令和9年度から共用開始します。

主人公である子どもの声も活かされた、子どもと一緒に作っていく公園になりますように。

****中央区予算概要****

****************