「新車購入の手続きをするのに印鑑登録証明書が2通必要です」

そういわれて印鑑登録証明書を取得しなくてはなりません。

すぐに区役所に行こうと思ったのですが、印鑑証明書は自宅の机の引き出しの中にあったことを思い出しました

しかしこんなときこそのマイナンバーカードではありませんか。

一応確認のために札幌市のホームページを見てみると印鑑証明のコンビニ交付というところがあって、「札幌市では、市民の方を対象に、平成28年12月12日(月曜日)から住民票及び印鑑登録証明書の証明書コンビニ交付サービスを開始しており…」とありました。

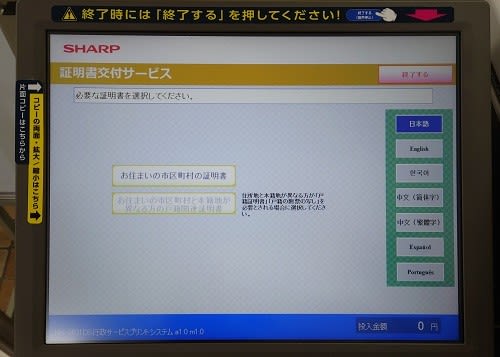

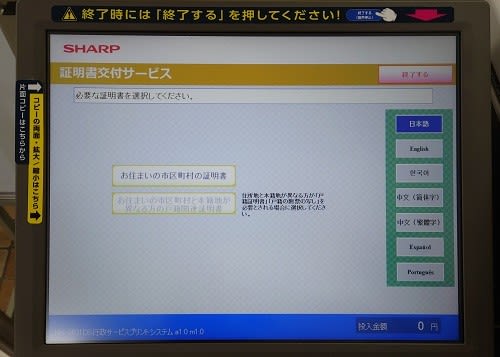

コンビニ各社にはマルチコピー機という機会が設置されていて、ただのコピーだけではなくネットで購入した各種チケットの取得や行政サービスが受けられるというわけです。

マイナンバーカードがあれば職場の近くのコンビニでも取れるのです。なんと便利な世の中でしょう。

勇んで帰宅途中で職場近くのコンビニに立ち寄って印鑑証明書を取ることに。

マルチコピー機の前で「行政サービス」から始まって、マイナンバーカードを所定の読み取りポイントに置いて暗証番号を入力。

「市町村の証明書」というボタンを押して印鑑証明を選ぶのですが…、あれれ、印鑑証明の選択ボタンが出てきません。

出てくるのは住民票と市町村税証明書だけ。

(なんだよー、ホームページは嘘なの?なんでコンビニで取れないの?)

もう仕方がないのでコンビニ取得は諦めて、改めて今日区役所へ行ってきました。

入口すぐのところに総合窓口があったので、「マイナンバーカードで印鑑証明書は取れますか?」と訊いてみると、「はい、取れますよ。フロアにマルチコピー機もあるので窓口に行かなくても取れます」とのこと。

(ほう、コンビニと区役所では何が違うんだろう?)と思いながらコピー機を操作して印鑑証明の取得をしようと思うけれど…、やっぱりできません。

そもそも「印鑑証明」の欄がでてこない。

さっき訊ねた係りの方に「やっぱりできないんですけど」と言ったところ、「…印鑑登録されていますか?」とのこと。

「印鑑登録カードはありますが…」と言ったところで、「あれ?これって札幌市民じゃなくなると使えなくなるのでしたっけ?」と気がつきました。

「市外に引っ越しされたことがありますか?」

「はい、また戻ってきましたが」

「ああ、市外に転出されるとそれまでの印鑑登録は自動的に廃棄になります。印鑑登録をやり直す必要がありますね」

なんと、以前に持っていた印鑑登録証は転勤と引っ越しをしたことで無効になっていて、そのためコンビニでも証明書を取ることができなかったのでした。

結局印鑑登録のための印鑑を再度家まで取りに行き、再び区役所へ取って返して無事に登録と証明書を取得することができました。

転勤生活者の泣き所ですね。

◆

結局、印鑑証明は個人について回るのではなく自治体の自治事務であるためにこんなややこしいことになっているわけです。

そこでWikipediaで印鑑登録の経緯を調べてみると興味深いことがいろいろと分かりました。

【印鑑を登録するのではない!?】

実は本来登録されるのは印鑑を押印した模様の「印章」のはずで、そのハンコそのものではないのですが、"印鑑"とは本来、印章の印影が登録されたデータベース(登録簿)の側を指していて、この制度を「印鑑登録」制度と呼んだことから、印章登録ではなく印鑑登録と言う呼び名になっているのだそう。

【なぜ地方自治事務?】

印鑑と印章は明治以前の近世から庶民の契約の際に広く使われるようになっていましたが、登録の制度ができたのは明治4(1871)年の太政官布告第456号が元になっています。

これは市町村制施行の前の事だったので、地域の庄屋などの有力者の元に印鑑帳を置き、これに住民の印鑑(印章)を押させて保管することから始まった制度なのだそう。

その後1888(明治21)年の市制・町制実施により地方自治事務になり今日に至っているわけです。

【なぜいつまでも地方自治事務?国で統一できないのか?】

今のようなコピー機がない頃は、いちいち登録票と印鑑を押した書類を突合して確認するという作業が大変で、全国統一を求める声が昭和30年代に上がったものの、既に全国でバラバラな対応がなされていて統一するのが大変だったこと。

そこに今のようなコピー機ができてきたことで、一つはこれで印章を登録することで煩雑さが大幅に改善できたこと。

そして二つ目に、そのタイミングで1974年に旧自治省が全国で同じような手続きになるようにガイドラインを示し全国の自治体がそれに従った条例を制定することでなんとなく同様なやり方が浸透し、印鑑証明がそれほど大変な手続きではなくなったためそのやり方で今日に至っているという事なのです。

ーーーーーー

マイナンバーカードが普及するからには、こういう自治事務も本人に付属する証明と言う全国的な形に移行する方がよいのかもしれませんが、法律を変えて新しい制度にするだけの手間をかける意味があるでしょうか。

久しぶりの印鑑証明でしたが、いろいろと勉強になりました。