『村を出た人々』

江戸時代、農民らが、村を出たり入ったりしたその人数や事情が克明に記録されている帳面があったそうです。

どこの藩でもそのように克明に記帳されていたのかどうか分かりませんが、

鳥羽藩領の例によれば、嫁とり、養子とりの他、

都会へ奉公に行った者や神社参詣の記録の他、無断で飛び出して行ったものは欠落として記録されています。

その中に、源六一家が4人で欠落し、なんと24年振りに帰郷したという記録があるそうです。

諸国の神社仏閣を回っていたそうで、源六は82歳になっていたそうです。

家や田畑はどうなっていたでしょう?

浦島太郎みたいです。家族4人で、という所がすごいです。

いったいどんな旅だったのか、想像もできません。

伊勢地方に住む人たちの参詣の先は「秋葉山」「富士山」「津島神社」などが多かったようです。

江戸時代、御師の誘いに応じて、あるいは参詣を口実?に旅に出た人たちが結構いるらしいのです。

特に伊勢地方は、日本の各地からやってきた人たちが街道を行ったり来たりしているのですから、

話好きの人をつかまえて、お茶を飲んだりしながらいろいろな情報を集めたり、

或いは流行りの戯作を読んだり、浮世絵をどこかで目にしていたかもしれません。

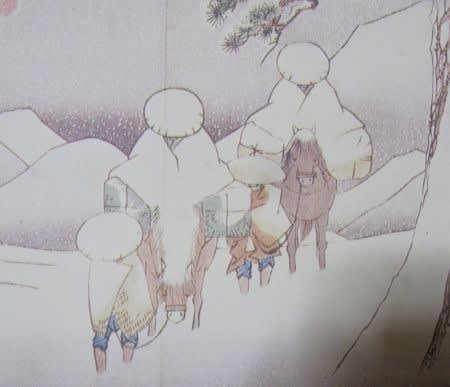

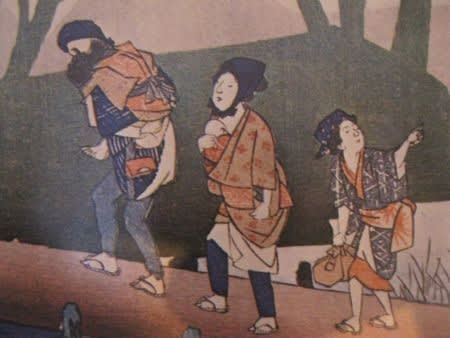

広重らの浮世絵には旅人の姿がとてもたくさん描かれています。

大いに参考になったに違いありません。

遠い見知らぬ国への憧れを、胸の奥で密かに膨らませ、

ついにある日、着の身着のまま、笠をかぶり、草鞋を履いて未知の世界へ一歩踏み出す・・・!

もっとも、信仰も今の私にはおよびもつかないほど深かった、のかもしれません。

写真は「江戸時代図誌・筑摩書房」より