8時半、起床。シャワーを浴びて、目玉焼き、トースト、アイスカフェオレの朝食。

午後から大学へ。4限は講義「日常生活の社会学」の試験。今回の出題は例年とは方式を変えてみた。例年は大問を3つ4つ出題して、その中から1つを選ばせて、それについて長文で(解答用紙の裏面まで使ってもよし)解答するという形式だった。今回は小問を4つ出題して、その全部に各200字程度で解答してもらうという形式にした。授業でやった範囲を広く(しかし必ずしも浅くではなく)理解している学生向きの出題である。回収した解答用紙の中に、名前も学籍番号も記入されていなものが一枚あった。この解答用紙を提出した学生は後日成績表に「H」(未受験)と記載されていることに気づいて、問い合わせをしてくるであろう。

5限はS君の卒業研究の指導。途中で場所を研究室から「maruharu」に移して行う。夏休み中に全体の構成(章立案)を作ってメールで送ってくるようにとの宿題を課す。

6限はゼミ(3年生クラス)。合宿で読む(報告する)文献についての説明。宇野重規『<私>時代のデモクラシー』(岩波新書)を共通テキストとして、そこで言及されている以下の参考文献をみんなで分担して読んでくるというもの。上野千鶴子『<私>探しゲーム―欲望私民社会論』、ジークムント・バウマン『リキッド・モダニティ―液状化する社会』、ファリード・ザカリア『アメリカ後の社会』、苅谷剛彦『階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社会へ』、宮本太郎『社会福祉―日本の生活保障とデモクラシー』、ウリッヒ・ベック『危険社会』、ロベール・カステロ『社会問題の変容』、ピエール・ロザンヴァロン『連帯の新たなる哲学―福祉国家再考』、ジル・リボヴェツキー『空虚の時代―現代個人主義考』、クリストファー・ラッシュ『ナルシシズムの時代』、春日直樹『<遅れ>の思考―ポスト近代を生きる』、ロバート・ベラー『心の習慣―アメリカ個人主義のゆくえ』、リチャード・セネット『それでも資本主義についていくか―アメリカ型経営と個人の衝突』、鷲田清一『「待つ」ということ』、アンソニー・ギデンズ『モダニティと自己アイデンティティ―後期近代における自己と社会』・・・など。3年生は読書の夏だ。どこにでかけるときも、鞄の中には読みかけの本が入っている、というライフスタイルを身につけること。

7限もゼミ(4年生クラス)。ライフストーリーインタビュー調査の打ち合わせ。8月中に1人1ケースの調査を実施する。4年生は対話の夏だ。

今日のスイーツ(4年生)はベーグル

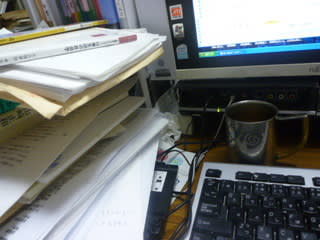

10時半、帰宅。一週間が終った、やれやれ、と思っていたら、書斎で「事件」発生。小雀がコーヒーカップの中に落ちたのである。机の上の書類の山の上に乗っていた小雀が、少したわんだ書類の端から滑り落ちて、その下に置いてあったコーヒーカップの中にスポンと入ってしまった。幸い熱湯ではなく、少し冷めてお風呂程度の温度であったので、火傷することはなかったが、全身コーヒーに浸かってしまった。洗面所に連れて行って、水で洗ってやる。ふだん水浴びはしないので、「わぉ、びしゃびしゃでんがな」(なぜか関西弁)という感じで、面食らっていた。

事件現場

またもや九死に一生