9時、起床。

赤飯と大根のみそ汁と鱈子の昆布巻きの朝食。息子が帰って来たときは母はいつも赤飯を炊く。それは目出度いからではなくて、息子が赤飯好きだからである。

昼から大学へ。馬場下の交差点にある「銀のあん」でお八つ用の鯛焼きを2つ(小豆とカスタード)を買う。

使っている湯呑は蒲田駅ビルの「木糸土」で購入したものだが、最初4つ購入し、1つ割ってしまい、その後、2つ補充したので、いまは5つある。モダンな模様なので紅茶のときにも使えて、重宝している。

夕方、「SKIPA」で卒業生(ゼミ3期生)のHさんと会う。

少し早目に私が着いて、アイスチャイを飲んでいたら、宙太さんが私に試食してほしいものがあるという。コーヒーゼリーである。どこのカフェにもありそうなメニューだが、これまで「SKIPA」にはコーヒーゼリーはなかった。というのも、「SKIPA」にはそもそもコーヒーがメニューにないからである。コーヒーはお隣で宙太さんのご両親がやっている「トンボロ」の主力メニューで、コーヒーの注文があった場合は「トンボロ」から出前をとるのである。「SKIPA」の主力メニューはチャイで、「トンボロ」の客がチャイを注文したときは、逆に「SKIPA」から出前をするのである。今回、コーヒーゼリーを試作するにあたっては、コーヒーゼリー用のコーヒーは宙太さんとのんちゃんで淹れたものである。その淹れ加減に試行錯誤しているとのこと。さっそく試食してみる。コーヒーゼリーには「SKIPA」の既存のメニューであるはちみつ入りアイスクリームが添えられているが、普通のアイスクリームより甘みがある。なので、私の個人的な好みとしては、コーヒーゼリーはもう少し苦みがあった方がよいように思った。あるいはコーヒーゼリーはこのままで、添えるアイスクリームをハチミツ入りでない甘味を抑えたものをするとよいように思った。しかし、コーヒーゼリー用のアイスクリームを別に作るよりも、コーヒーゼリーの苦みを強くした方が手間がかからないだろう。

そんなやりとりをしているうちにHさんから、いま、「SKIPA」に着きました、というメールが入る。えっ、と思って、店内を見渡したが、Hさんの姿はない。外に出てみたら、前の道に傘を差して立っているHさんがいた。「私は雨女みたいですね」と言う。前回会ったのは、去年の9月15日、ちょうど9月卒業式の日で、確かにその日も朝から雨だった。でも、2回連続程度ではまだ「雨女」という称号は早いように思う。

Hさんにもコーヒーゼリーを試食してもらう。「美味しいです!」と言う。まあ、普通はそう言うよね(笑)。

近々、正式にメニューに加わると思いますので、どうぞよろしく。

私はチキンカレー、HさんはSKIPA定食(今日のメインは鶏肉団子の春雨スープ煮)を注文。

前回もそうだったのだが、Hさんは私と会うとき、事前に話すことを整理しておくらしい。出たとこ勝負ではないのである。ゼミでの発表のときみたいだ(さすがにレジュメまでは用意してこないが)。「今日のテーマ(トピックス)はいくつあるの?」と聞いたら、「3つあります」とのことだった。

ひとわたり話をしたところで(2時間経過)、場所を替えて(池袋の「CAFE TERVE!」へ)、もう少し話をする。カフェの梯子は女子会的トークの基本である。お腹の方はよかったが、この店に来てパンを注文しない手はないので、飲み物のほかにサンドウィッチを一人前注文。今日の具はパンプキンに胡麻ダレがかかっている。美味しくてペロリと平らげる。

「CAFE TERVE!」には閉店時間の7時まで滞在。明日の朝食用のパンを買って店を出る。

西武新宿線で帰るHさんは高田馬場で山手線を降りた。次に会うのはいつになるだろうか。「雨女」の称号を避けたいならば、梅雨時でないほうがよいだろう。話のテーマは、今日の様子では、たぶんまた3つだろう。

8時半、帰宅。

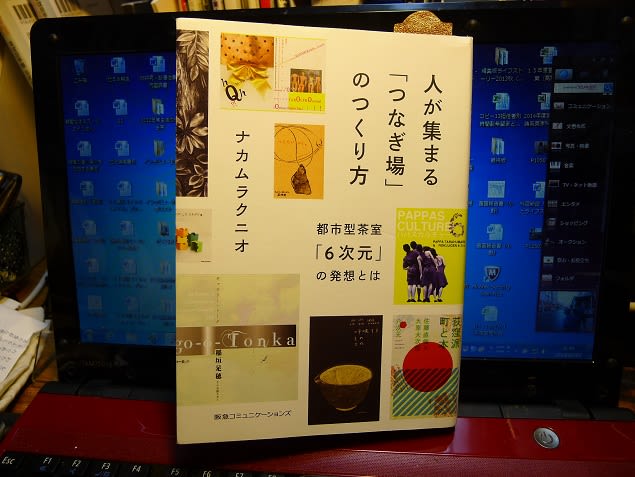

ナカムラクニオ『人が集まる「つなぎ場」のつくり方』(阪急コミュニケーションズ)を、この数日、主として電車の中で読んでいるのだが、「6次元」という名前のカフェと古本屋とギャラリーの融合した店をやっている人の話。これを読んでいると、ゼミの運営の仕方についてあれこれとアイデアが浮かんで来る。それを本の余白にメモしながら読んでいる。春休み中に、ゼミ長のN君らに声をかけて、4月からのゼミのすすめ方について企画会議をしたいのだが、問題は彼らの就活の進捗状況である。