8時半、起床。

今日も小春日和だ。

神棚に供えるお酒を買いに近所の酒屋「青木商店」に行く。銘柄は「沢乃井」と決めている。

トースト、ベーコン&エッグ、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

昨日のブログを書いてアップする。

2時からのオンライン句会の前に簡単な昼食をとる。「麵神(めがみ)」という大仰な名前が付いている。

能書きを読む。相当の自信が感じられる。実際、平均的なカップ麺よりは美味しかった。後から妻に聞いたら、値段もそれ相応に張るらしい。

2時から句会。いろは句会も今回で40回を数える。隔月ペースでやっているからもうかれこれ7年近くになるということである。

今回の投句者は9名。一人三句なので27句が出そろった。ライブでの句会の参加者は8名。

今回は事前に(一昨日)作品がLINEで送られて来たので、じっくり選句をする時間があった。なまじ時間があったからか、よい句が多かったからか(どちらもだろう)、5句(天=5点を1句、地=3点を2句、人=1点を2句)を選ぶのに苦労した。

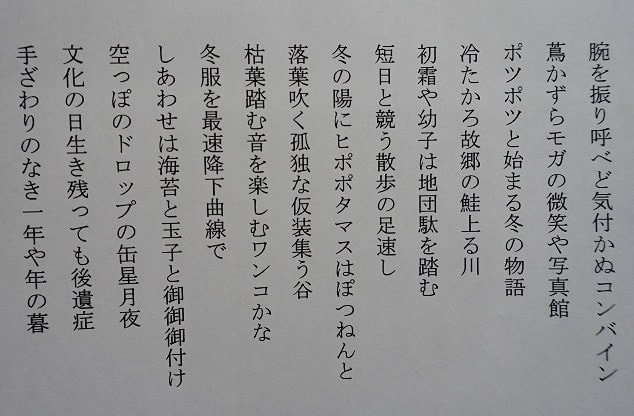

私は選んだのは次の5句。

天 腕を振り呼べど気付かぬコンバイン

地 冬隣消耗品として生きる

地 ししゃも食む卵の数は数えない

人 冬服を最速降下曲線で

人 枯葉踏む音を楽しむワンコかな

全員が自分の選句を発表し、集計の結果、以下の20句が入選した。銘々が感想を述べた後、作者が明らかにされた。

20点 冬隣消耗品として生きる 紀本直美

今回の特選は紀本さんの作品だった。20点越えは久しぶりである。私はこの句を「地」に選んだわけだが、6人もの方が選んだのはちょっと意外だった。作者が紀本さんというのも意外だった。というのは、私はこの句を骨身にしみて味わえるのは私のような高齢者で、せいぜい二、三人であろうと思ったからである。歳をとって、あちこち体に不具合が出てきているが、これから先、もうしばらくは、なんとかだましだまし(応急修理をしながら)やっていくしかあるまいという句として読んだからである。しかし、お若い方々は、これを仕事でヘトヘトになりながら生きる日々を詠んだ句として読んだようである。なるほどね。その結果、あらゆる世代からの共感を得たわけである。「冬隣」は「冬近し」と同じで「冬」という文字が入ってはいるが秋(晩秋)の季語である。「冬隣」という趣のある季語と「消耗品」という無機質な日常語が隣り合っているところが妙である。ちなみに私の読み方に特化させるなら「冬隣ポンコツとして生いきゆく」となるだろうが、これだと特選はとれまい。

11点 腕を振り呼べど気付かぬコンバイン 蚕豆

私はこの句を「天」とした。広々とした気持ちのよい風景である。場所は北海道だろう。勝手に限定するならば、富良野である。ドラマ『北の国から』の映像が目に浮かぶ。コンバインを運転しているのは草太(岩城滉一)で、「草太にいちゃ~ん!」と腕を振っているのは純(吉岡秀隆)である。静止画ではなく動画である。腕が振られている。コンバインも動いている。「コンバイン」は歳時記には載っていないと思うが(認定された季語ではない)、収穫の秋を十分に感じさせる。だが遠からずコンバインは無人の自動運転のものが主流を占めるようになり、運転席の人に手を振って呼びかけるという風景は過去のものとなっていくことだろう。コンバイン昭和は遠くなりにけり。

10点 空っぽのドロップの缶星月夜 恵美子

この句のポイントは「空っぽのドロップの缶」と「星月夜」(晩秋の季語)の取り合わせの妙である。小さく空っぽのドロップ缶と大きな夜空を満たす星である。申し分なくファンタジックで、「空っぽの」と書いてあるのにドロップ缶の中には何が入っているのだろうと想像させてしまうところがある。しかし私は知っている。そのドロップ缶の中には小さな骨の欠片が入っているのだ。それは上野のガード下でそのドロップ缶を抱えて死んでいた浮浪児の妹の骨なのだ。仲の良かった兄と妹はいま星月夜の空の上で父母と一家団欒をしていることだろう。その作為に気づいてしまった私は、あえてこの句を選から外した。選んだ理由を述べるとき嗚咽してしまいそうになるからだ。『蛍の墓』は私がこれまでで一番泣いた映画である。

10点 冬の陽にピポポタマスはぼつねんと 渺

「ヒポポタマス」とは「かば」を意味するラテン語である。そのことを知らずにこの句を読む人は、タンポポのような黄色い花が冬の陽だまりにぽつんと咲いている情景を思い浮かべるだろう。それからネットで「ヒポポタマス」を検索してそれが「かば」であることを知ってビックリする。どこかの冬の動物園でかばが陽だまりの中にじっとしているのである。最初のイメージとのギャップの大きさがこの句の面白さである。もちろん作者はそんなことは企んでいないと思いますけどね。

8点 ししゃも食む卵の数は数えない 恵美子

私がこの句を選んだ(地)大きな理由は私がししゃもが好きだからである。炙ったししゃもを食べる。子持ちししゃもである。はちきれんばかりの(いや、たいてい炙った段階ではちきれている)卵。その数を数えようなどとは誰も思うまい。ひたすら「旨い!」と思いつつかじるのである。ただし、作者の意図はそれほど単純明快なものではないようである。マツコがある番組で自分は魚卵が苦手だ、命を食べいるような感覚で喉を通らない(しかし最近ようやくそれを克服した)という話をしていたことを紹介した。

7点 手ざわりのなき一年や年の暮 たかじ

私の句。今年も残すところ一ヶ月余りとなり、この非日常的な一年を振り返って句にするとすれば、どんか言葉が相応しいかと思案し、「手ざわりのなき」という言葉を思いついた。よし、これで句が出来ると思った。「手ごたえのなき」ではありきたりだ。「歯ごたえのなき」では煮込みすぎたうどんだ。「お触りのなき」ではコロナ禍のキャバクラだ。「手ざわりのなき」が一番しっくりとくる。

6点 枯葉踏む音を楽しむワンコかな 花

この句のポイントは「ワンコ」の是非です(夏井先生風)。「仔犬」の方が品がよいように思うし、ショパンの「仔犬のワルツ」も連想させる。しかし、「ワンコ」という俗語の方が、コミカルな感じ、かわいい感じが出る。やはり「ワンコ」で正解なのだ。私はこの句に一票(人)を入れた。ちなみに「ニャンコ」ではどうかという案も出るかもしれないが、それは「猫踏んじゃった」(作曲者不詳)を連想させてよろしくないだろう。枯葉を踏んでいる猫を踏んでしまうという悲しい事態である。

6点 トンネルを抜け小春日の会話かな たかじ

私の句。先日の松本旅行を詠んだ。一年ぶりの松本。天気にめぐまれ、なじみの店を巡って、お店の方とのおしゃべりを楽しんだ。上五の「トンネルを抜け」はもちろん川端康成『雪国』の冒頭の一節「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」を意識の隅に置いている。「コロナ過の長いトンネルを抜けると・・・」と希望の句として読んでいただいてもいい。

5点 落葉吹く孤独な仮装集う谷 犬茶房

例年、ハロウィンの日は渋谷は仮装した若者たちで賑わうのだが、今年は8割減の人出だったようだ。この句の「谷」は「渋谷」のこと。しかしオンライン句会には京都・神戸方面からの参加者も何人かいるから、その意味は伝わりにくかった。無意識の東京中心主義を反省する結果となった。東京生まれで東京在住の私にしても「ムーミン谷」のスナフキンたちを連想したくらいである(無理やりです)。

5点 後の月影踏み鬼の声遠く 渺

「後の月」は陰暦8月15日の月(満月)後の9月13日の月のことで、これも名月とされている。完璧な月(満月)ではなく。その二日前の十三夜の月を愛でるというところに昔の日本人の美意識が感じられる。しかし、この句のポイントは季語「後の月」ではなく「鬼」である。いま世間で「鬼」といえば『鬼滅の刃』であるが、それではない。作者の解説によれば『半七捕物帖』シリーズで有名な岡本綺堂に怪談(鬼談)シリーズがあるそうで、それを踏まえての句とのこと。それがわかるのは渺さんの長年の盟友である蚕豆さんくらいだろうと思うが、やっぱり、蚕豆さんが「天」を付けた。

4点 短日と競う散歩の足速し 月白

いま、午後4時半くらいになると日暮れである。小春日和の散歩を楽しんでいてもあっというまに暗くなってしまうから、そうそうのんびりと歩いてもいれらない。暗くなる前にベランダの洗濯物を取り込まなくちゃ。これから冬至に向けてさらに日没は早くなる。平明で実感のこもったよい句であると思うが、私が最終的にこの句を採らなかったのは、「短日と競う」という言い方にやや違和感があり、「足速し」の「足」が余分に思えたからである。「短日を急ぐ散歩の〇〇〇〇〇」という形にしたらどうでしょう。下5は自分で考えてね。

4点 冬服を最速降下曲線で 蚕豆

急に寒くなってあわてて冬服を引っ張り出した、という句である。そういう平凡なことを言うのにわざわざ「最速降下曲線」という物理学用語をもってくるところが蚕豆さんならではある。高所Aから低所Bへ最速で物体を移動させるときの軌道は、AB間を直線で結んだ最短距離ではない。重力による加速度を考慮すると、AB間の直線よりも少し下向きにたわんだ(弓なりになった)曲線上を移動させるのがベストなのである。先日、私は妻に言われて、洋服ダンスの上に並んでいる冬物のケースを脚立に乗って下ろしたのであるが、そのときの記憶が「最速降下曲線」にリアリティを与えてくれて、私はこの句に一票(人)を入れた。

以上が二人以上の人から選ばれた句あるいは一人の人から「天」をいただいた句である。

以下の入選句については時間の関係で手短に。

3点 文化の日生き残っても後遺症 紀本直美

コロナの後遺症のことをいっているのですね。「なぜ文化の日?」という私の質問には、「文化勲章の授章者には老人が多いから」とのこと。

3点 秋寒や思い出というパズル解く 月白

「パズル解く」というのは解けた(完了)ということを意味しているのだろうか。だとすると「秋寒や」という季語との折り合いが悪い気がする。まだ解けていない(進行中)ということなら「秋深し」とかの方が相応しい。それとも解けた結果が寒々とするものだったということかしら。

3点 トランポリンのごと秋の実はぜる道 月白

実がはじける様子を形容するなら(「ポ」を使って)「トランポリン」より「ピンポン」が相応しいと思う。「ピンポンのごと秋の実のはぜる道」としっかり五七五のリズムにもなる。

2点 蔦かずらモガの微笑や写真館 犬茶房

「微笑や」の「や」は「の」とすべきだった(紀本さんもそう指摘していた)。そうした方が「蔦かずら」が「写真館」の壁にしっかりとからまる。

1点 しあわせは海苔と玉子と御御御付け あやこ

「御御御付け(おみおつけ)」という言葉を使いたかったそうだ。「玉子」は当然生玉子だろうと思ったら、「目玉焼きでもかまいません」と言ったので、それはないだろうと思った。ここは玉子かけご飯でないとね(笑)。

1点 爽やかにマスクしながらパイポ吸う 紀本直美

マスクを外さないでパイポを吸うのはかなりの肺活量が必要で、老人にはきびしいだろうと思ったが、作者の解説によるとマスクに穴が開けてあるそうだ(笑)。

1点 遠雷や散歩の途中の美術館 蚕豆

「美術館」がちょっと気取り過ぎか(実体験を元にしていたとしても)。もっと庶民的に「パチンコ屋」とか「お汁粉屋」あたりでどうでしょう。その方が「遠雷」との対比が面白くなると思う。

1点 朝寒し犬に布団を剥ぎ取られ 花

これはもう少し票が集まるかと思ったが、犬派の票は「ワンコ」の方に流れたのかな。

1点 湯たんぽを分け合う至福猫三昧 あやこ

今回、猫派は少なかったのかもしれない。

次回の句会は1月10日(日)13時からオンラインで。兼題(紀本さん出題)は「笑」。初句会らしい兼題である。

2時間に及ぶ句会を終えて、散歩に出る。すでに夕暮れである。

短日を急ぐ散歩の歩幅かな(あっ、これいいかも)。

トンネルを抜け小春日の会話かな たかじ

「スリック」に顔を出す。

今日は忙しかったそうだが、この時間になると、客はテラス席に一組だけである。

昼食がカップ麵だけだったので小腹が空いている。カモミールと洋梨のシフォンケーキと紅茶(キームン)を注文。

もうお客さんも来そうにないので、マダムもこちらに出てきて話をする。私の松本旅行の土産話や、マダムの坐骨神経痛の話とか(冬隣り消耗品として生きる 紀本直美)。

ラストオーダー(5時半)間際に犬を連れたカップルがテラス席に来たので、私は店を出た。マダム、どうかお体大切に。

夕食はマシュルームのアヒージョ、サーモンのソテー、野菜スープ、ごはん。

オリーブオイルとニンニクでマシュルームを煮込んだ。レンジから出したばかりでグツグツしている。

食事をしながら『35歳の少女』第6話(録画)を観る。主人公を含めて主要な登場人物それぞれの人生が行き詰まっている。一種の群像劇である。この谷間は次回とかではV字回復はしないだろう。この先、数回は谷間の底を這うように物語は進行するだろう。でも、大丈夫、出口は必ず見つかることになっている。だから安心してドラマを楽しむことができる。

レイナさんからいただいた焼き菓子を食べる。

風呂から出て、今日の昼間、句会の時間に放送されていた『山下達郎のサンデーソングブック』をradikoで聴きながら、今日の日記とブログ。

1時45分、就寝。