3回連続で杖立温泉の共同浴場を取り上げてまいりましたが、この他にも当地にはいくつかの共同浴場が存在しているのは皆様ご承知の通りです。そこで今回は拙ブログで未掲載の施設を一気に紹介していきます。といっても、今回取り上げる施設では、いずれにおいても入浴することができなかった(あるいは利用しなかった)ため、内容としてはかなり薄っぺらいものとなっております。どうかご了承の程を。

●元湯

「薬師湯」前の路地を川へ向かって下って「もみじ橋」を通りすぎ、「露天元湯」と書かれた小さな道標に導かれながら裏路地の階段を下ると「もみじ橋」下の川岸へと出ます。

この川岸に面している露天風呂が共同浴場のひとつである「元湯」露天風呂。屋根に覆われているものの川から思いっきり丸見え。しかもお風呂はひとつしか無いので混浴です。大分県天ヶ瀬温泉の各共同浴場を彷彿とさせる佇まいですね。

配管から吐出されるお湯は一旦石の鉢に落とされ、それから湯船へと注がれます。お風呂の奥の方には「元湯」と彫られた小さな碑が据え付けられていました。

いざ入ろうとすると篦棒に熱くて、爪先すらお湯に入れられません。温度計を突っ込んでみたら55.2℃でした。これじゃ入浴は無理ですね。でもこの程度なら加水すれば大丈夫だろうと考え、周囲を見回して加水できるような水栓やホースを探したのですが、それらしきものは見当たらなかったため、残念ながら今回は入浴を断念しました。元湯は温度が安定していないようですね。

●流泉湯

つづいて「流泉湯」へとやってまいりました。杖立温泉の共同浴場の中では最も目立つ位置に建っているのですが、灯台下暗しというべきか、意外と存在に気づかずに目の前を素通りしてしまうかもしれません。紅色の屋根が探す際のヒント。

杖立滞在中には何度か訪れてみたのですが、その都度入口の戸は施錠されており、利用することができませんでした。とはいえ、こちらの浴場では外来者の入浴を頑なに拒否しているわけではなく、鍵が開いていれば利用することはできるのですが、たまたま今回はそのチャンスに恵まれなかっただけの話です。

●ポンポコ温泉

これまで紹介してきた共同浴場の他、当地には「ポンポコ温泉」という謎の施設もあります。杖立川の左岸の道から「御前湯」へ向かう路地に入ってゆくと、その途中に位置しており、路地の入口などには「ポンポコ温泉」の存在を知らせる看板が掲示されています。その看板には「誰でも入れます」と記されているのですが・・・

実際に現地へ赴いてみたものの、湯屋に設けられいる2つの扉は、昼・夕方・夜・朝、どの時間帯に訪れても施錠されたままで、「誰でも入」れない状態でした。後日ネット上でこの施設について調べたところ、ここを訪れた方のほとんどが私と同じく施錠に阻まれて利用できず仕舞いであったことが判明。一体この温泉はどんなところなのか。どのような方法ならば利用できるのか。謎が深まるばかりです。

●蒸し釜

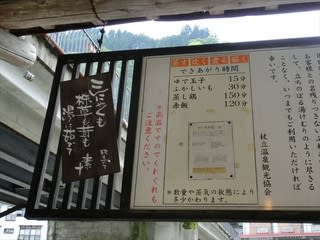

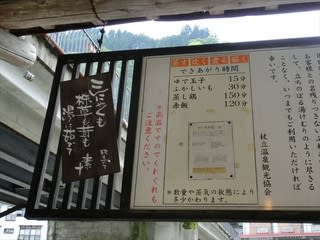

地熱資源の豊富な杖立には随所に温泉熱を活用した「蒸し釜」が設けられていました。この画像は川原にある公共駐車場の隅っこに設けられているものです。地獄蒸しビギナーな観光客にもわかりやすいように、食材別の蒸し時間が案内されています。この釜は誰でも無料で利用することができますが、旅館の敷地内(駐車場など)にあるものは宿泊客以外利用不可だったりしますので注意を要します。

観光用のみならず、こうした地元民専用の蒸し場もあるんですね。地元の生活にとっては温泉が不可欠であることを教えてくれる風景です。

●足湯

温泉街の公共駐車場に隣接した公園には、大きくて立派な足湯施設「御湯の駅」があり、誰でも無料で利用することができるんですね。

自分の健康を祈願して「湯かけ童子」にたっぷりお湯をかけます。

多種多様な足湯が用意されており、槽の形状の違いもさることながら、単に足をお湯に浸すのみならず、足裏のツボを刺激することができる歩行湯まで設けられていました。こうした施設は温泉資源が豊富だからこそできるのでしょうね。

●元湯

「薬師湯」前の路地を川へ向かって下って「もみじ橋」を通りすぎ、「露天元湯」と書かれた小さな道標に導かれながら裏路地の階段を下ると「もみじ橋」下の川岸へと出ます。

この川岸に面している露天風呂が共同浴場のひとつである「元湯」露天風呂。屋根に覆われているものの川から思いっきり丸見え。しかもお風呂はひとつしか無いので混浴です。大分県天ヶ瀬温泉の各共同浴場を彷彿とさせる佇まいですね。

配管から吐出されるお湯は一旦石の鉢に落とされ、それから湯船へと注がれます。お風呂の奥の方には「元湯」と彫られた小さな碑が据え付けられていました。

いざ入ろうとすると篦棒に熱くて、爪先すらお湯に入れられません。温度計を突っ込んでみたら55.2℃でした。これじゃ入浴は無理ですね。でもこの程度なら加水すれば大丈夫だろうと考え、周囲を見回して加水できるような水栓やホースを探したのですが、それらしきものは見当たらなかったため、残念ながら今回は入浴を断念しました。元湯は温度が安定していないようですね。

●流泉湯

つづいて「流泉湯」へとやってまいりました。杖立温泉の共同浴場の中では最も目立つ位置に建っているのですが、灯台下暗しというべきか、意外と存在に気づかずに目の前を素通りしてしまうかもしれません。紅色の屋根が探す際のヒント。

杖立滞在中には何度か訪れてみたのですが、その都度入口の戸は施錠されており、利用することができませんでした。とはいえ、こちらの浴場では外来者の入浴を頑なに拒否しているわけではなく、鍵が開いていれば利用することはできるのですが、たまたま今回はそのチャンスに恵まれなかっただけの話です。

●ポンポコ温泉

これまで紹介してきた共同浴場の他、当地には「ポンポコ温泉」という謎の施設もあります。杖立川の左岸の道から「御前湯」へ向かう路地に入ってゆくと、その途中に位置しており、路地の入口などには「ポンポコ温泉」の存在を知らせる看板が掲示されています。その看板には「誰でも入れます」と記されているのですが・・・

実際に現地へ赴いてみたものの、湯屋に設けられいる2つの扉は、昼・夕方・夜・朝、どの時間帯に訪れても施錠されたままで、「誰でも入」れない状態でした。後日ネット上でこの施設について調べたところ、ここを訪れた方のほとんどが私と同じく施錠に阻まれて利用できず仕舞いであったことが判明。一体この温泉はどんなところなのか。どのような方法ならば利用できるのか。謎が深まるばかりです。

●蒸し釜

地熱資源の豊富な杖立には随所に温泉熱を活用した「蒸し釜」が設けられていました。この画像は川原にある公共駐車場の隅っこに設けられているものです。地獄蒸しビギナーな観光客にもわかりやすいように、食材別の蒸し時間が案内されています。この釜は誰でも無料で利用することができますが、旅館の敷地内(駐車場など)にあるものは宿泊客以外利用不可だったりしますので注意を要します。

観光用のみならず、こうした地元民専用の蒸し場もあるんですね。地元の生活にとっては温泉が不可欠であることを教えてくれる風景です。

●足湯

温泉街の公共駐車場に隣接した公園には、大きくて立派な足湯施設「御湯の駅」があり、誰でも無料で利用することができるんですね。

自分の健康を祈願して「湯かけ童子」にたっぷりお湯をかけます。

多種多様な足湯が用意されており、槽の形状の違いもさることながら、単に足をお湯に浸すのみならず、足裏のツボを刺激することができる歩行湯まで設けられていました。こうした施設は温泉資源が豊富だからこそできるのでしょうね。