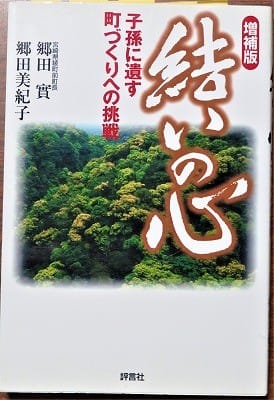

以前、友人が宮崎県綾町のまちづくりを推進してきた郷田美紀子さんの講演を聞いてえらく感動していた。たまたま前町長の郷田実・娘の美紀子さんの著作『結いの心・増補版』(評言社、2005.1)と(ビジネス社、1998.12)の同じ2冊を間違って入手したが、読みごたえある内容だった。

「夜逃げの町」「人の住めない町」と言われてきた過疎の町・綾町を先駆的な町起こしのモデルになる町へと導いたのが元町長の郷田実だった。彼は北支から東南アジアを生死ギリギリで転戦してきた復員軍人だった。死を何度も覚悟したとき想い出したのが天皇ではなく故郷の山里だったという。その故郷にある原生林並みの照葉樹林が林野庁の赤字補填で伐採されようとしていた。

それを粘り強く反対ししつつ、農林大臣にも直訴し、ついに阻止に成功させるばかりでなく、「照葉樹林都市」を掲げ、木工や醸造などの産業を興すとともに世界一の歩道吊り橋も実現してしまった。さらには、「有機農業の町」を名乗り上げ、生ごみ・屎尿を資源とする農地還元システムを作り上げる。当時としては先駆的な施策でもあった。

それらの施策を支えるベースは、「行政に寄りかかる町民にしてはならない」として、失われた「自治の心」を取り戻し、「結いの心」全員参加の町づくりめざしていく。その鍵として「自治公民館運動」で町民の議論の場を重視していく。

これは、安倍くんが長期政権でも全くできなかった視点なのだ。経済成長で国を豊かにするという発想がこのコロナ禍で瓦解したのはいうまでもないが、それは国民自身が自分の住んでいる地域で自治の精神を発揮できるかどうかにかかっている。

この綾町の森を中心に世界自然遺産登録にしていこうという運動を進めているが、森の中にある鉄塔の存在が障害になっている。それでも、この過疎の町だった綾町に年間120万人も訪れる観光地にもなっている。それは、17兆円のGoToキャンペーンとは違う、地元が躍動する「本当の観光とは」を考えさせるものだ。

郷田元町長が残したものはすべて地域に生きる人間の在り方・行政の在り方の本質を問うている。こういう人が政治家になってもらいたいのだが、なかなかいない。会ったことも一度もない。それはモノが垂れ流されるだけの日本の貧困そのものだ。