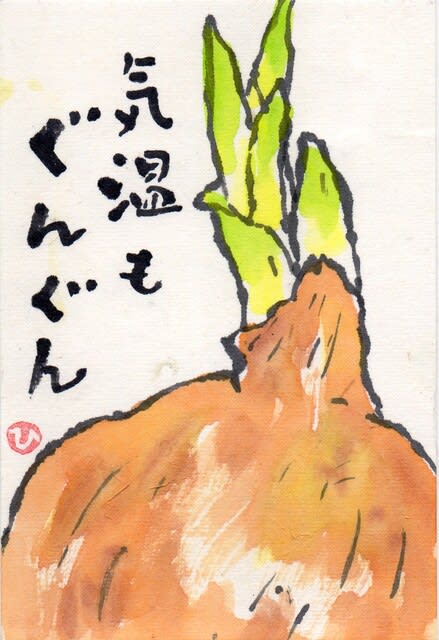

今回師匠は「玉ねぎ」を描いてきました。

師匠気温も上がって、いい日和だと言っています。

玉ねぎが芽をぐんぐん伸ばしてきたそうです。

いよいよ山菜シーズンだと言っています。

師匠! 山菜なんか採りにいかないじゃないですか。

駐車場のアスファルトの補修が終わったそうです。

こちらに転勤になった娘さん家族がホテル住まいで、毎日遊びにくるそうです。

|

玉ねぎ栽培の歴史 玉ねぎの始まり 玉ねぎの起源は古く、イランを中心とした西アジアといわれていますが、もっと広い範囲であるとする説もあります。といいますのは、インド、トルコ、エジプト等で、野生種に近い品種が古くから栽培されているものの、玉ねぎの野生種については、未だ発見されていないというところにあります。

紀元前27~25世紀にはエジプトで栽培されていた記録があり、当時のピラミッド建設の様子を記したものには、建設に従事する労働者に「にんにく」、「だいこん」と一緒に「玉ねぎ」が配給されていたという記録が残されています。

玉ねぎ日本へ 日本へは江戸時代に南蛮船によって長崎に伝えられますが、観賞用にとどまり、実際に栽培が始まるのは明治以降となります。

北海道開拓使が明治4年にアメリカから導入した各作物と一緒に玉ねぎ「イエロー・グローブ・ダンバース」を導入したことが始まりとなります。寒さに強い玉ねぎは北海道の気候に適応し、北海道の春蒔き玉ねぎ「札幌黄」が生まれました。

北海道の玉ねぎ栽培の基礎は中村磯吉氏等の先駆的な活動によって定着し、大正の初めには約500ha程度が栽培されるようになります。

その後、栽培技術の確立や農作業の機械化等がなされ、現在では北海道全体で約12,000haで作付がされるまでになりました。

独特な香り「玉ねぎ臭」などによって、人により好き嫌いはあるものの、料理の食材だけではなく調味料の原材料など、実に多くの場面で利用され、欠かすことの出来ない常用野菜となった『玉ねぎ』ですが、日本で栽培が始まった当初は馴染みの無い外来野菜ということで、なかなか定着しませんでした。

実は、そんな『玉ねぎ』が日本で定着した理由として、明治初期に関西で流行したコレラが関係しているらしいのです。 当時、コレラは感染性・致死率が非常に高く、『三日コロリ』などと呼ばれ、大変恐れられていました。そんな中、『玉ねぎがコレラに効く』という噂が広まり、爆発的に売れるようになります。

実際に、玉ねぎにそのような効果は無いのですが、ヨーロッパでコレラが流行したときも同様のことがありました。玉ねぎの強壮剤的な要素や独特の香りから、古代エジプトやヨーロッパにおいて魔除けのような要素を持っていた事が関係しているのかも知れません。 実際、エジプトではミイラの作成時、玉ねぎを眼窩に入れていたそうです。と、そんなことで、それまで食わず嫌いをしていた玉ねぎも、食べてしまえば、家庭に馴染みのあったネギと似通った味わいであることから、各家庭で定着するにはさほど時間はかかりませんでした。また、その後の食文化の洋風化や肉食の普及により、今ではすっかり日本の野菜となりました。 |

師匠! 今回は「ぐんぐん」ですね。

私は「水仙の芽」を描きます。

水仙の黄色い蕾が少し見えてきました。

↑師匠が私にくれた絵手紙

私が師匠に送った絵手紙↓

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

血液サラサラになるといいますね~~

薬効は高いかも!!

子どもの頃はネギも玉ねぎも嫌いでした。

カレーライスだと頂けまして、今では生でもOK。

芽を出し始めると味が落ちますね。

スイセン、こちら満開です。

玉ネギの水仙も生き生きしてますね。

タマネギは体に良いから食べてます。

そんなに古くから有ったんですね。

血液サラサラはなりそうです。

生にタマネギが食べられない人いますね。

水仙はまだ咲きません。

もう少しかな~^^

したっけ。

ピラミッドはタマネギとニンニクで作られたとも言われます。

元気食材だったようです^^

したっけ。

水仙の芽もグングン!

北の大地も芽吹きの春♪

水仙の芽も嬉しそうに見えます^^

こちらは花が咲き出したら一気に咲きますからね。

庭も忙しくなります^^

したっけ。

今からグングン

春になったのですね~^^

今やっと春になりました^^

したっけ。