NHKの番組に「アナザーストーリーズ」というのがある。

事件の裏に隠れた物語に日を当てる番組だ。

ときどき、この番組にはまるときがある。

昨日の午前8時にBSプレミアムで再放送されたのもそうだった。

そのときの特集は、「あしたのジョー 時代と生きたヒーロー」。

私が小中高生だったときに、週刊少年マガジンに連載されていたマンガ、「あしたのジョー」。

高森朝雄(梶原一騎)原作、ちばてつや画のマンガだ。

時代は、学生運動が最も盛んだったころ、学生たちが、ジョーに自分たちを重ねて体制に反発していた、という話は私には新鮮だった。

連帯を求め、孤立を恐れずに闘った学生たちは、「俺たちはあしたのジョーだ」という思いがあったという。

主人公のジョーが、宿敵力石に出会い、少年院で力石とボクシングの試合を行う話が展開されていたころ、私は、まだ小学生だった。

だから、当時の学生たちの思いまでは、到底わからなかった。

番組では、当時学生であった人たちに、全共闘の学生の立場の人にから話を聞いたり、彼らと対抗した立場の人たちに聞いたりしていた。

どちらもみな、自分たちが「ジョー」だと思っていた気分になっていたのは面白かった。

また、ジョーの宿敵力石徹が、ジョーとの戦いの末、亡くなった時に、マンガの中のできごとなのに、まるで本当に人が亡くなった時のように、告別式が行われたのはよく覚えている。

その葬儀を企画したのは、劇作家で詩人だった寺山修司だったということは、初めて知った。

寺山は弔辞まで読んで、力石はなぜ死ななければならなかったのか、その死の意味を世間に問いかけたのだそうだ。

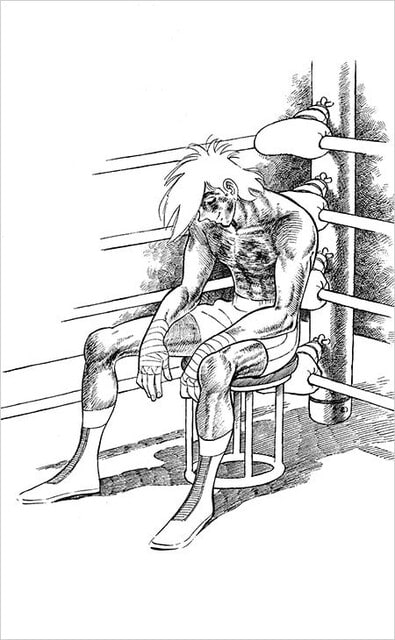

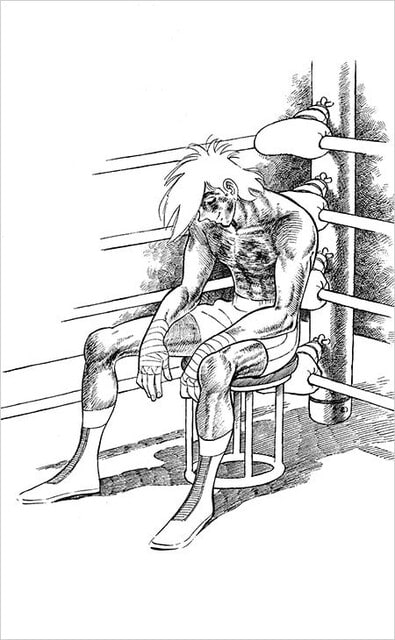

そして、あしたのジョーと言えば、最後のシーンがどうしても語り草になっている。

「燃え尽きた」「真っ白な灰になった」という言葉を、ホセ=メンドーサとの戦いを終えてジョーはつぶやき、コーナーで座ったまま動かなくなっている、あのシーンだ。

このシーンは、女子マラソンの有森裕子にも大きな影響を与えたという。

バルセロナ五輪とアトランタ五輪の2つの五輪を経験することによって、そのラストシーンが違って見えるようになったのだと言っていた。

こんなふうに、たかがマンガなのだけれども、それぞれの人が登場人物の言動や時代背景などをどう受け止めるかによって、主人公たちが原作者たちの思いを越えて独り歩きしていってしまうことがある。

「あしたのジョー」は、間違いなくそんな作品だったのだ。

何年たっても、何度でも読み返したいと思うマンガは少なくなった。

1960年代、70年代は、そんなマンガが多くあったように思う。

子どもだったせいだろうか?

いや、それだけではないだろう。

だが、かつてあれほどマンガ好きだった自分だが、今のマンガは進化しすぎて、どうにもついていけない。

そんな今だから、今回の「アナザーストーリーズ」で見た、「あしたのジョー」をめぐるいくつかの物語は、非常に興味深く、面白いものだった。

事件の裏に隠れた物語に日を当てる番組だ。

ときどき、この番組にはまるときがある。

昨日の午前8時にBSプレミアムで再放送されたのもそうだった。

そのときの特集は、「あしたのジョー 時代と生きたヒーロー」。

私が小中高生だったときに、週刊少年マガジンに連載されていたマンガ、「あしたのジョー」。

高森朝雄(梶原一騎)原作、ちばてつや画のマンガだ。

時代は、学生運動が最も盛んだったころ、学生たちが、ジョーに自分たちを重ねて体制に反発していた、という話は私には新鮮だった。

連帯を求め、孤立を恐れずに闘った学生たちは、「俺たちはあしたのジョーだ」という思いがあったという。

主人公のジョーが、宿敵力石に出会い、少年院で力石とボクシングの試合を行う話が展開されていたころ、私は、まだ小学生だった。

だから、当時の学生たちの思いまでは、到底わからなかった。

番組では、当時学生であった人たちに、全共闘の学生の立場の人にから話を聞いたり、彼らと対抗した立場の人たちに聞いたりしていた。

どちらもみな、自分たちが「ジョー」だと思っていた気分になっていたのは面白かった。

また、ジョーの宿敵力石徹が、ジョーとの戦いの末、亡くなった時に、マンガの中のできごとなのに、まるで本当に人が亡くなった時のように、告別式が行われたのはよく覚えている。

その葬儀を企画したのは、劇作家で詩人だった寺山修司だったということは、初めて知った。

寺山は弔辞まで読んで、力石はなぜ死ななければならなかったのか、その死の意味を世間に問いかけたのだそうだ。

そして、あしたのジョーと言えば、最後のシーンがどうしても語り草になっている。

「燃え尽きた」「真っ白な灰になった」という言葉を、ホセ=メンドーサとの戦いを終えてジョーはつぶやき、コーナーで座ったまま動かなくなっている、あのシーンだ。

このシーンは、女子マラソンの有森裕子にも大きな影響を与えたという。

バルセロナ五輪とアトランタ五輪の2つの五輪を経験することによって、そのラストシーンが違って見えるようになったのだと言っていた。

こんなふうに、たかがマンガなのだけれども、それぞれの人が登場人物の言動や時代背景などをどう受け止めるかによって、主人公たちが原作者たちの思いを越えて独り歩きしていってしまうことがある。

「あしたのジョー」は、間違いなくそんな作品だったのだ。

何年たっても、何度でも読み返したいと思うマンガは少なくなった。

1960年代、70年代は、そんなマンガが多くあったように思う。

子どもだったせいだろうか?

いや、それだけではないだろう。

だが、かつてあれほどマンガ好きだった自分だが、今のマンガは進化しすぎて、どうにもついていけない。

そんな今だから、今回の「アナザーストーリーズ」で見た、「あしたのジョー」をめぐるいくつかの物語は、非常に興味深く、面白いものだった。