” 「来るな」と言う亡き人夢に彼岸冷 ”

一か月ほど前なのですが、妹の夢を見ました

振り向きながら「来んといて!」

それだけの夢でした

ドラマめいて…、でもほんとなんです。

彼の世界から、私に言ったのでしょうか…

びっくりして起きました、朝のことでした

今日はお彼岸の中日

(泉涌寺・涅槃会)

泉涌寺にて

” 「来るな」と言う亡き人夢に彼岸冷 ”

一か月ほど前なのですが、妹の夢を見ました

振り向きながら「来んといて!」

それだけの夢でした

ドラマめいて…、でもほんとなんです。

彼の世界から、私に言ったのでしょうか…

びっくりして起きました、朝のことでした

今日はお彼岸の中日

(泉涌寺・涅槃会)

泉涌寺にて

” うららかやサッカーコートの紅白戦 ”

人工芝なんですけどね、

赤いユニフォームが映えてました

ウォーキングの人も増えてきました♪

自然と体を動かしたくなります

年末に買ってきた葉牡丹

こんな風になりました

自分で言うのもなんですが、

お人形みたいで可愛いです

この先、緑のつぼみが咲きそうですが…

日曜日、久しぶりに野菜の直売所に行ってみました

でもやっぱり遅かった…

お昼ごはんを食べてから行ってたんでは、売り切れ続出です

でも、何か~と思っていたら、

『 今摘みたてのいちごです~ 』

』

と言いながら店頭に並べておられました

私が普通買うのよりお高いですが…

エイッ!!

1パック買いました

そして、

菜花をおひたしにと、これは普通より、かなり安くて

いちごとで、ちゃらかな(^^♪

いちご、味が濃いです

菜花もほろ苦くおいしかったです

” 色そのままに菜花夕げのひと鉢に ”

3月3日に行った、三十三間堂の 「春桃会・もものほうえ」

ここは、初春の通し矢で有名な所…

と、コメント頂きました、ありがとうございます

この門をくぐり、左に行きますと

ここが、行われるところです

通し矢

昔は本堂の廊下、全長約122m、廊下の幅約2.4m

その空間を射通してました

現在は成人を祝う 「大的大会・おおまとだいかい」 として行われていますが

三十三間堂の廊下ではなく西側の庭で行われており、

弓道の遠的競技と同じ60mで実施されています。

ルールは制限時間2分で2本を射て、2本とも的に当たれば予選通過、

決勝は外した者が脱落していき、最後まで的中した選手が優勝となる。

女性が着物に袴姿で矢を射る光景を見ると、

ああ、私も通し矢してみたいなあ~と思います

参加資格が、弓道初段以上で、新成人

はい!アウト!

初めっから分かってますけど…

境内には、いろんな花が咲いていました

悲しいかな、名前が分からないのですが…

どなたか、教えて頂ければ幸いです

これは立札がありました 「河津桜」

椿、

と大雑把には分かるのですが…

こういう花なのか、枯れてきてるのか?

通し矢場に入る門の横にあったのですが、

大きな木でした

やっぱり桜の仲間でしょうか?

紅梅

白梅

しまそだちさんの所で見た金縷梅(まんさく)に似てるけど、こんな枯葉は

なかったですよね?

ボケの花?

馬酔木?

餅花(笑)

春でした

真田丸

生き残るためなら相手を欺き、味方をも欺く…

そんな真田昌幸(草刈正雄)は、もうサバイバルだけではなかった

だれの傘下にも入らない

元武田の家臣であった国衆たちを束ね独立した国の大名になろうと

考え始めた

そりゃ、北条、上杉、徳川という大大名と同等のように渡り、

悔しい思いを何度もした昌幸ですから

当然かもしれません

先を見越した調略が功を奏して、信濃から北条と上杉を追い帰し、家康から

諏訪、甲斐、沼田を真田の領地とする約束を取り付けたのですが、

相手も黙ってはいませんでした

北条が徳川と手を組むという大どんでん返し策に打って出たので

信濃と上野を返す羽目になり、昌幸の考えは大誤算となってしまったのです

そんな中でも

” 人の命を損なわず勝つ ”

そんな父の考えの深さに、二人の息子はまた父を尊敬するようになった

といういい事もありました

ここで、ちょっと先走りになるのですが、この先、

「 大坂の陣 」が起こり、真田は豊臣側として戦いますが、

そのことの起こりが、あの

『 国家安康 』 の文字

豊臣秀吉が京都に建立し、秀頼が再建した京都の方広寺の大釣鐘ですが

そこに刻まれた鐘銘の中の、この四文字小さな小さな四文字

これをを徳川方は

「国家安康」は「家康」を真っ二つにしている

と、云わばいちゃもんですよね~

関ヶ原の合戦で天下をとったものの、豊臣の力はまだまだ

衰えてはいなかったので、何とか根絶やしにしようと

徳川方の仕組んだ策略だったのです

とこれは皆さん熟知の歴史のひとくだりですが

先日、方広寺に行ってきました

「 君臣豊楽 」 「 国家安康 」

これがね~

私だったら、

「家康さんが身を砕いてまで国の安穏を叶えて下さった…」

と、

そう甘くはないと、はい

天井は極彩色の格天井で、

(撮ったままでは、天女がひっくり返るので、写真をひっくり返しました)

ここで、編集させていただきます

コメントに上の写真が逆で違和感があると頂きました。

上に書いた通り、天女が撮ったままではひっくり返るので

わざと写真を逆に回し載せてみました

それでは、

この下に、ありのままの~♪

写真の向きで載せてみます

で、お好きな方をご覧頂けたら幸いです

コメント頂きまして、ありがとうございました。

今後もまた、何かありましたら宜しくお願い致します。

↓ これが写真を撮った時のままの向きです。

この方が心地いいですか?

82.7トンの釣鐘、撞木も、大きかったです

鐘楼

南大門

この門は三十三間堂の南端にあります

この左側に、土塀が続いてるのですが、

「太閤塀」 と呼ばれています

昔はここから今の国立博物館を超えさらに今の方広寺の境内までという、

大変壮大なお寺でした。

三十三間堂の東側の道路

道路のどんつきの白い屋根が京都国立博物館で、それも含め

その向こう側の方広寺までが昔の境内でした

家康は当時、三十三間堂も抱え込んだ広大なお寺を造っていた事が分かりました

境内の周りの石垣、相当大きな石を積み上げています

随分飛んでしまいましたが、真田丸、来週は第十回「妙手」

真田はどんな、妙手を打って出るのか

大誤算の後ですから

是非とも、倍返しで

しょうぐうさん

比叡山に住んでいて、好きな食べ物は湯葉とそばだという情報が入りました

天台宗伝教大師最澄の「一隅を照らす」という精神の運動のキャラクターです

可愛いいゆるきゃらさんに会えました

3月3日、京都三十三間堂

もものほうえ 『春桃会』 に行ってきました

三十三間堂なので3月3日だそうです

この日だけ拝観は無料! ラッキー!

それから、瀬戸内寂聴さんの法話がありました。

入院されてる時の事や、親交の深かった作家の方の事とか、

最後は観衆の質問を求められたり、

93歳とおっしゃったと思うのですが、お元気でした。

すごいなあ~と思いました。

三十三間堂は、何十年ぶりでしたでしょうか

ズラーッと並んだ千体の仏像、やっぱりすごいです

お堂の中は、撮影厳禁でしたので、パンフレットから写真を、

パンフレットの表紙

千体千手観音と二十八部衆の中の一体、五部浄居天(ごぶじょうごてん)

五部浄居天さん、何だか変身のポーズみたいです

後ろは、仏像千体だけに、 戦隊もの… (^_^;)

千体千手観音

ふと、このお顔は誰かに似てる…

と思えます

私は誰に会えたかと言いますと~

IKKOさん(^_^;) 元仕事場の同僚(^^♪

そして、母

皆さんも、逢いたい人に会えるかも…

千分の一の確率です

お堂の中央には、 中尊丈六千手観音座像 ↑

風神、雷神像

↑ 密遮金剛像 (みっしゃこんごうぞう) 那羅延堅固像 (ならえんけんごぞう) ↑

主な仏像だけでしたが…パンフレットから

拝観して、寂聴さんの法話を聞いて

おなかも少し減って

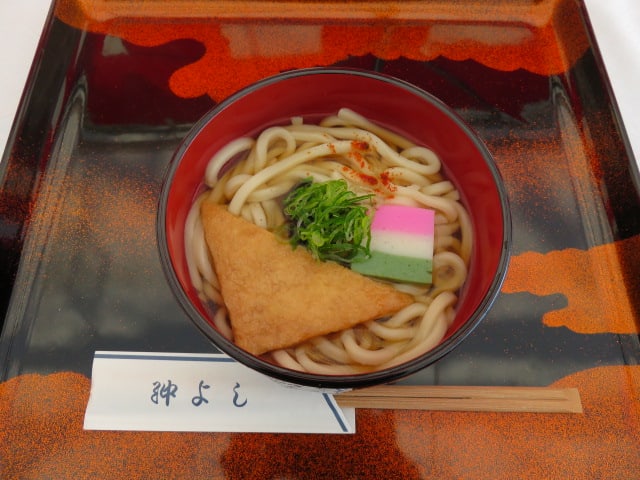

雛うどん、おいしかったです

めずらしい、一味が用意してありました

境内を見て回りました

法話も終わり、人が帰りだしています

南北に118.2m、幅16.4m

三十三間堂という名前は、内陣の柱の間数が三十三あるからです

正式には 「蓮華王院本堂」

ここは近くにある 「妙法院」 の仏堂にあたります。

妙法院が所有、管理しています

創建は平安時代で、当時は後白河上皇の離宮 「法住寺殿・ほうじゅうじでん」

の一角にありました

桃山時代には豊臣秀吉の建立した 「方広寺(東山大仏)」 に吸収されました

その時には、土塀や門なども整備されました

あまりに長くて、お堂はカメラに収まり切りません

お堂の中央です

法話が終わり、片付けが始まってます

東大門

正門かと思います

門と門の間は回廊が結びます

だいぶ静けさを取り戻しました

真夜中にアップしてるのですが、

ダメです、眠たいです

この後はまた明日にします

今日、17時43分

薄いのですが…天使の梯子が上に向かってます

少しですが…

右端の半分見える山辺りが真西でして、春分の日と秋分の日には

この山の向こうに日が沈みます

きのうの朝7時頃のお月さん、これは「下弦の月」でいいのでしょうか?

3月初日に雪!

きのうの朝はまさかの雪で、ほんとにビックリしました。

前日そう言えば風強かったです

湖東にある三上山です ↑

グ~っとアップしてみました

びわ湖の南西の山並みです

びわ湖を囲む山、あっちもこっちも、うっすら雪化粧でした

通勤通学の方は大変ですね、ご苦労様です

道は混むし、電車は遅れるし、雪は大変ですね

…

明けて2日、今日はいいお天気でした

こちら比叡山 ↓、雪はまだ残っていますが

お昼頃、晴れた空にトンビが飛んでました

ほんとは3羽飛んでたのですが…

動くものを撮るのは難しすぎます

あの~ひょっとしたら、飛んでた3羽、

三角関係かもです(^_^;)

五郎丸と真田丸?

丸がいっしょなだけ?

おなじみ、五郎丸さんのルーティン、クライマックスポーズ

大河ドラマ「真田丸」 で私が期待を寄せているのが忍者の登場です

猿飛佐助、出浦昌相(いでうらまさすけ)、服部半蔵

今はまだ活躍というには遠いのですが…

以前「真田丸船賃六文波枕 五」 で忍者について書かせて頂きましたが

今回はその忍者のおなじみのあのポーズについて

どろん!

忍術をかける時と五郎丸さんのポーズは同じに見えますが

あれはどんな意味を持つのか?

知りたくなりました

九字護身法 ( くじごしんぼう )

元は日本密教にある「大日経」の実践法のための呪文が、

陰陽道、修験道などにも伝わり、やがて

民間に簡単な形となって、広まったもので、

邪気を払うための呪術です

この呪文が、

臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前

( りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん )

この一文字ずつが神仏を意味します

例えば「臨」

普賢三摩耶印(ふげんさんまやいん) 仏格:毘沙門天 神格:天照皇大神

「臨」と唱え、左右の手を組み、人差し指を立てて合わせる。

「臨」が五郎丸さんのルーティンに近いかな?

この、手を組むことを

「印を結ぶ」

その後、「印を切る」 ことが続くのですが…

どちらも漢字の数だけありますが、すみません省略させて頂きます

忍者の場合、それが次第に簡略化された形で

「印を切る」

この部分だけを行います

あの、どろん!の時に

それを、 「早九字護身法・はやくじごしんぼう」 と言います

(九字法とも)

そのポーズですが

右手が刀、左手は鞘(さや)を表します

まず刀は鞘に納めます

呪文を唱えながら鞘から刀を抜き、九字を切る

切る方向も決められていますね

鞘から抜き放たれた刀は邪悪を切り裂くのです

印を切ることによって描かれた格子模様は結界、

結界によって邪悪の侵入を防ぐ

これが忍者のポーズクライマックスでした

五郎丸さんは、もちろん忍者ではありませんが、

” 臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前 ”

りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん

” 臨める兵、闘う者、皆前列に陣取っている

(なので、簡単にはそこから進ませないぞ) ”

という呪文を唱えるかどうかは分かりませんが、

精神を統一し

『 大丈夫だ、私なら出来る 』

と気持ちを奮い立たせておられるのでしょうか

それとも、無心に

ただ、あの時のお顔、随分と力の抜けた表情と思われませんか?

南半球、オーストラリアのレッズですか、

スーパーラグビー公式戦でも、見事決まりましたね、五郎丸さん

世界の五郎丸への道をどんどん歩んでおられます

ラグビー選手には、長い間待ち続けた日本のラグビー熱でしょうね

どうぞ、更に強くなって楽しませて下さいね

あ、忍者が隠れてしまってる?

いえいえ、「真田丸」 注目しています

これからの忍者さんの活躍、熱望しております ニンニン