4月12日(土)「伊豆大島の水脈と土石流等を勉強する会」主催の、表題の講演会が開かれたので参加しました。

講師は、世古一穂(せこかずほ)氏 元・金沢大学大学院人間社会環境研究科教授。NPOとしてコーディネーターを育てる活動をされてきた方です。東日本大震災の被災地でも、活動されたそうです。

世古さんは塩作りを学びに毎年大島に通い、10年以上になるとのこと。

伊豆大島の土砂災害を受け、これまでのご自身の経験を元にしたお話を聞かせてくださいました。

「復興には住民との合意形成が必要。要望やお願いだけをしていても無理。要望を聞いてくれてもその通りなるかわからない。言いたいこと、聞きたいことを形にしなければいけない。つぶやきを形に、思いを仕組みにしなければ。」という語りで始まった講演会。その内容の中から、要点を抜粋してまとめました。

住民参加に8つの段階

結果が決まっていて合意してもらうためのものから、声の大きい人や強い意見の人の話を聞いて行政っトップがなだめる形、決まったことを知らせる段階。意見聴取やアンケートで、復興会議もここだが、行政側に裁量権があり,市民側は意見を言うことしかできない。行政と住民とのパートナーシップの段階ではない。

大島町の復興町民会議のあり方について

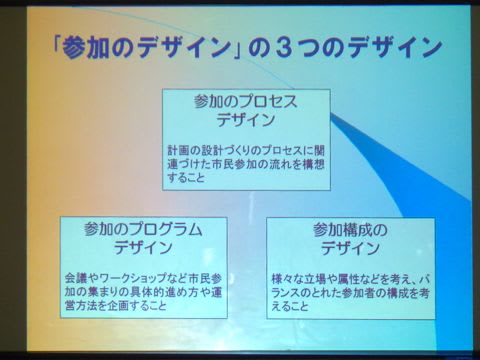

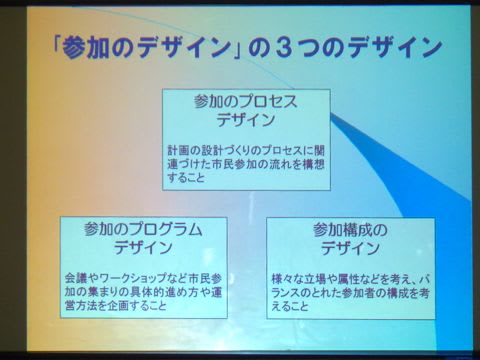

○参加構成をデザインしなければいけない。

(どういう専門性をもった、どういう市民が参加するかも、きちんと描かれないといけない。)

○分科会のリーダーは誰で、提案が今の島の事業にどう活かされるのか、専門家のアドバイスを受けながら進める必要がある。

○地盤、砂防、ダム、植栽などの専門家がいて、その場で聞ける必要がある。調査で入った専門家を巻き込むことはできるはず。毎回ではなくてもかまわないが、専門家を連れてくる必要がある。行政と住民との間を調整する役割のコーディネーターがいると、行政と一般住民でと対立しないですむ。

○子どもの視点、未来の担い手の意見が入ってくるとよい。どこかの時点で聞く必要がある。

○観光に来る島外者の意見も、どこかの時点で聞く必要がある。

いつ専門家が参加するか?

住民が勉強し、何人かの専門家の意見を聞く。どの専門家をよぶかのコーディネートも必要。「どのような専門家を呼んでくれ」ということをだしていく。

市民がわかるように話しをしてもらうこと。わからないからわかるように説明してもらう。「わからない」を繰り返す。違う意見をもった専門家の意見を聞いて「これではどうなんだろう?」と聞いて行く。プロではないからこそ質問して、会議に出られない人のために、わかるようにして伝えること。

どうやったら、町に意見を聞いてもらえるのか?

役場は心配症。案を用意しておかないと、集まった時どうしようと思っている。住民も「じゃあ、どうするんだ?」と行政に案を求める人が多い。

町づくりの基本的コンセプトをつくる…「私がやる」と言う人が何人か出て来て動き出さないとダメ。

行政に頼って文句を言っている方が楽。本当の住民参加は,住民も責任を持って参加しなければならない。まず自分たちで勉強して、行政を呼んで来て自分たちで考えてく。

合意形成とは何だろう?

ひとつの結論に導くことではないと思っている。多様な選択肢を出して、皆が納得できる合意をしていく。多様な選択肢を出せる能力が、市民側にも求められている。5つぐらいの案を考えてその中で納得できるものを探して行くと良いのでは?

自分の目で見て自分でものを考えて、決まったことだと諦めないこと。決まったことだと言われたときが始まり。私たちは、そこからそれをひっくり返して行くというオセロゲームをして来た。決めるのは私たち。

ただ、自分の責任も出てくる。東京でもどこでも同じ。自分で泥をかぶる。それが良い泥になって肥料になるように。

参加者の一言

○我々が試されている。努力したいと思う。

○勉強にはなったが、意見としてハッキリ言えない。

○民主主義は時間がかかるが、9月までに仕上げないと。

○島作りの主人公は町民。私たち自身が要求、こうしてほしいという力をつけること。

○町民の合意とタイムラグをどう調整するかが課題。

○災害は体験と学習の機会を与えてくれた。+にする機会に。

○子や孫の代まで安心して住める大島にするにはどうすれば良いのか学んでいきたい。

○住民の自立、行政も自立

○復興会議で発言して行きたい

○できることを仲間に伝えたい(島外の学生)

○行政の人間だが、先生のような人が現れるのをまっている。住民の総意をまとめてぶつけてもらいたい。バラバラな要望ではなく総意としてまとめてもらいたい。

○自分自身が自立をしていくことが大切。全体を見ていく姿勢が必要。

○過去の災害から学ぶしくみ

○裏表なく誠実でいること。

○災害の地域、雲仙など、故郷を愛している人はそこに住み続けようという力を持っている、その力を行政が応援する、ことをしていかなければ。愛する気持ちこそが問題を解決していくと思った。(八丈島からの参加者)

○自分で責任をもつのは怖い、ブレーキをかけているところがあると思った。

○批判や意見ではなく「わからない」と言い続けて行こうと思った。

○まとまった形で話しが聞けて良かった。テーマを決めて議論し、案を持っていく

○住民が一方で責任を持たない限り、町づくりはできない。行政が引っ張ったらダメ。言い出しっぺはやる。言ったことに住民も責任を持つこと。

以上のように、最後は皆で考えて一人づつが意見を言い、中身の濃い2時間は終了しました。

「なるほど!」と思うことが、たくさんあった講演でした。

さて、大島町では昨日、復興会議の説明会が開催されました。私はインフルで倒れていて期限までに申し込めなかったので参加していませんが、民間の希望者25名、各組織代表(支庁や町、漁協や観光協会、婦人会,その他)様々な質問がいっぱい出ていたようです。

復興に向けた町づくりの行方…しっかり見とどけたいと思います。

(カナ)

講師は、世古一穂(せこかずほ)氏 元・金沢大学大学院人間社会環境研究科教授。NPOとしてコーディネーターを育てる活動をされてきた方です。東日本大震災の被災地でも、活動されたそうです。

世古さんは塩作りを学びに毎年大島に通い、10年以上になるとのこと。

伊豆大島の土砂災害を受け、これまでのご自身の経験を元にしたお話を聞かせてくださいました。

「復興には住民との合意形成が必要。要望やお願いだけをしていても無理。要望を聞いてくれてもその通りなるかわからない。言いたいこと、聞きたいことを形にしなければいけない。つぶやきを形に、思いを仕組みにしなければ。」という語りで始まった講演会。その内容の中から、要点を抜粋してまとめました。

住民参加に8つの段階

結果が決まっていて合意してもらうためのものから、声の大きい人や強い意見の人の話を聞いて行政っトップがなだめる形、決まったことを知らせる段階。意見聴取やアンケートで、復興会議もここだが、行政側に裁量権があり,市民側は意見を言うことしかできない。行政と住民とのパートナーシップの段階ではない。

大島町の復興町民会議のあり方について

○参加構成をデザインしなければいけない。

(どういう専門性をもった、どういう市民が参加するかも、きちんと描かれないといけない。)

○分科会のリーダーは誰で、提案が今の島の事業にどう活かされるのか、専門家のアドバイスを受けながら進める必要がある。

○地盤、砂防、ダム、植栽などの専門家がいて、その場で聞ける必要がある。調査で入った専門家を巻き込むことはできるはず。毎回ではなくてもかまわないが、専門家を連れてくる必要がある。行政と住民との間を調整する役割のコーディネーターがいると、行政と一般住民でと対立しないですむ。

○子どもの視点、未来の担い手の意見が入ってくるとよい。どこかの時点で聞く必要がある。

○観光に来る島外者の意見も、どこかの時点で聞く必要がある。

いつ専門家が参加するか?

住民が勉強し、何人かの専門家の意見を聞く。どの専門家をよぶかのコーディネートも必要。「どのような専門家を呼んでくれ」ということをだしていく。

市民がわかるように話しをしてもらうこと。わからないからわかるように説明してもらう。「わからない」を繰り返す。違う意見をもった専門家の意見を聞いて「これではどうなんだろう?」と聞いて行く。プロではないからこそ質問して、会議に出られない人のために、わかるようにして伝えること。

どうやったら、町に意見を聞いてもらえるのか?

役場は心配症。案を用意しておかないと、集まった時どうしようと思っている。住民も「じゃあ、どうするんだ?」と行政に案を求める人が多い。

町づくりの基本的コンセプトをつくる…「私がやる」と言う人が何人か出て来て動き出さないとダメ。

行政に頼って文句を言っている方が楽。本当の住民参加は,住民も責任を持って参加しなければならない。まず自分たちで勉強して、行政を呼んで来て自分たちで考えてく。

合意形成とは何だろう?

ひとつの結論に導くことではないと思っている。多様な選択肢を出して、皆が納得できる合意をしていく。多様な選択肢を出せる能力が、市民側にも求められている。5つぐらいの案を考えてその中で納得できるものを探して行くと良いのでは?

自分の目で見て自分でものを考えて、決まったことだと諦めないこと。決まったことだと言われたときが始まり。私たちは、そこからそれをひっくり返して行くというオセロゲームをして来た。決めるのは私たち。

ただ、自分の責任も出てくる。東京でもどこでも同じ。自分で泥をかぶる。それが良い泥になって肥料になるように。

参加者の一言

○我々が試されている。努力したいと思う。

○勉強にはなったが、意見としてハッキリ言えない。

○民主主義は時間がかかるが、9月までに仕上げないと。

○島作りの主人公は町民。私たち自身が要求、こうしてほしいという力をつけること。

○町民の合意とタイムラグをどう調整するかが課題。

○災害は体験と学習の機会を与えてくれた。+にする機会に。

○子や孫の代まで安心して住める大島にするにはどうすれば良いのか学んでいきたい。

○住民の自立、行政も自立

○復興会議で発言して行きたい

○できることを仲間に伝えたい(島外の学生)

○行政の人間だが、先生のような人が現れるのをまっている。住民の総意をまとめてぶつけてもらいたい。バラバラな要望ではなく総意としてまとめてもらいたい。

○自分自身が自立をしていくことが大切。全体を見ていく姿勢が必要。

○過去の災害から学ぶしくみ

○裏表なく誠実でいること。

○災害の地域、雲仙など、故郷を愛している人はそこに住み続けようという力を持っている、その力を行政が応援する、ことをしていかなければ。愛する気持ちこそが問題を解決していくと思った。(八丈島からの参加者)

○自分で責任をもつのは怖い、ブレーキをかけているところがあると思った。

○批判や意見ではなく「わからない」と言い続けて行こうと思った。

○まとまった形で話しが聞けて良かった。テーマを決めて議論し、案を持っていく

○住民が一方で責任を持たない限り、町づくりはできない。行政が引っ張ったらダメ。言い出しっぺはやる。言ったことに住民も責任を持つこと。

以上のように、最後は皆で考えて一人づつが意見を言い、中身の濃い2時間は終了しました。

「なるほど!」と思うことが、たくさんあった講演でした。

さて、大島町では昨日、復興会議の説明会が開催されました。私はインフルで倒れていて期限までに申し込めなかったので参加していませんが、民間の希望者25名、各組織代表(支庁や町、漁協や観光協会、婦人会,その他)様々な質問がいっぱい出ていたようです。

復興に向けた町づくりの行方…しっかり見とどけたいと思います。

(カナ)