都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「マティスとボナール」 川村記念美術館

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「マティスとボナール - 地中海の光の中へ - 」

3/15-5/25

願わくば単独で取り上げて欲しいところではありましたが、ボナールファンにとって見逃すわけにはいきません。川村記念美術館での「マティスとボナール」展へ行ってきました。

二人の巨匠の「絵画に対するヴィジョン」(チラシより。)を探っていく展覧会です。しなしながら、ともに晩年のアトリエを南仏に定め、訪問や文通などの交遊も密であったというエピソードには事欠かないものの、展示においてその関係を掘り下げる部分は意外なほどありませんでした。むしろ、同時代に生き、フォーブとアンティミストという異なる表現を指向した二人を『並行的』に俯瞰しています。ちなみにマティスとの関係性といえば、つい最近まで汐留で開催されていた「ルオーとマティス」を思い起こさせますが、数こそ足りなかったものの、おそらくはそちらの方が両者の関係により突っ込んでいた部分があったのではないでしょうか。少なくとも絵画において相互の影響を見るのは困難でした。

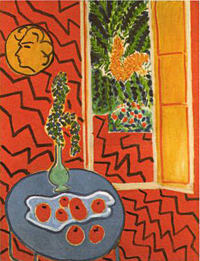

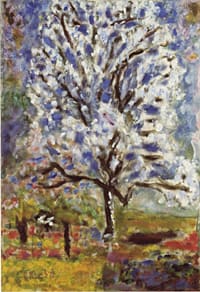

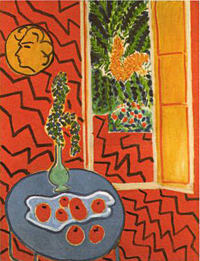

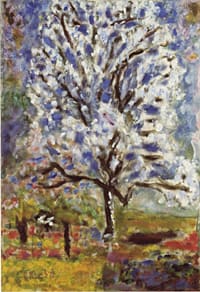

とは言え、油彩、水彩素描など、国内外の美術館より集められた全120点の作品は相当に見応えがあります。赤い絨毯に紅白のテーブルクロスも鮮やかな「肘掛椅子の裸婦」(1920)や、晩年の極まった平面的な造形に抽象の萌芽を感じる「赤い室内、青いテーブルの上の静物」(1947)などのマティス諸作品はもちろん、二面仕立てのキャンバスが屏風のような空間を生み出し、また構図にも浮世絵的な遠近感を見る「山羊と遊ぶ子供たち」(1899)や、あたかも宝石の輝きを絵具の色に含めたように美しい「浴槽の裸婦」(1924)など、ボナールの良作も存分に楽しむことが出来ました。またマティスがフラッシュのように眩い『赤』に華やかさがあるとしたら、ボーナルには対象に沈み込んで七色に光る『白』にこそ魅力があります。最晩年の「花咲くアーモンドの木」(1946-47)はその最たる作品です。輝かしい青い空を背景に立つアーモンドの木には、繭のような白い花々が空と溶け合うかのようにして咲き乱れていました。色に朗らかな温かみを感じるのがまたボナール良さかもしれません。

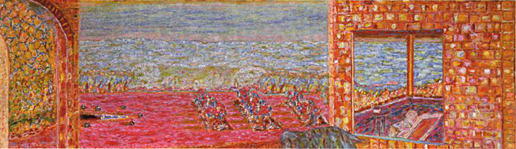

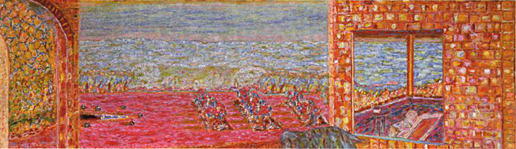

展示のハイライトはボナールの大作、「陽のあたるテラス」(1939-46)でしょう。テラス越しに海を望む、横長のワイドな構図からして目立っていますが、スーラかシニャックを思わせるような点描に近いタッチ、もしくはオレンジやピンク色でまとめ上げられた色彩感にも強く引きこまれるものがあります。かの白を含めたうっすらと青い海や空に空間の無限の広がりを、また対比的に鮮やかな暖色系のテラスには陽の光を感じました。サブタイトルの「地中海の光の中へ」と誘われる作品とはまさにこれのことです。テラス越しに読書をする人の境遇が何とも羨ましく感じられました。

なお、増築して規模の拡大した常設展示も当然ながら充実しています。(出品リスト)首都圏にてアメリカ抽象美術を楽しめるこれ以上の施設が他にあるでしょうか。新・ロスコルームはニューマンとの対比がやや恣意的過ぎてまだ馴染めませんが、次回の全館コレクション展(6/3-8/31)には大いに期待したいところです。

同館での展示は明日25日までです。今月末より神奈川県立近代美術館葉山へと巡回(5/31-7/27)します。

「マティスとボナール - 地中海の光の中へ - 」

3/15-5/25

願わくば単独で取り上げて欲しいところではありましたが、ボナールファンにとって見逃すわけにはいきません。川村記念美術館での「マティスとボナール」展へ行ってきました。

二人の巨匠の「絵画に対するヴィジョン」(チラシより。)を探っていく展覧会です。しなしながら、ともに晩年のアトリエを南仏に定め、訪問や文通などの交遊も密であったというエピソードには事欠かないものの、展示においてその関係を掘り下げる部分は意外なほどありませんでした。むしろ、同時代に生き、フォーブとアンティミストという異なる表現を指向した二人を『並行的』に俯瞰しています。ちなみにマティスとの関係性といえば、つい最近まで汐留で開催されていた「ルオーとマティス」を思い起こさせますが、数こそ足りなかったものの、おそらくはそちらの方が両者の関係により突っ込んでいた部分があったのではないでしょうか。少なくとも絵画において相互の影響を見るのは困難でした。

とは言え、油彩、水彩素描など、国内外の美術館より集められた全120点の作品は相当に見応えがあります。赤い絨毯に紅白のテーブルクロスも鮮やかな「肘掛椅子の裸婦」(1920)や、晩年の極まった平面的な造形に抽象の萌芽を感じる「赤い室内、青いテーブルの上の静物」(1947)などのマティス諸作品はもちろん、二面仕立てのキャンバスが屏風のような空間を生み出し、また構図にも浮世絵的な遠近感を見る「山羊と遊ぶ子供たち」(1899)や、あたかも宝石の輝きを絵具の色に含めたように美しい「浴槽の裸婦」(1924)など、ボナールの良作も存分に楽しむことが出来ました。またマティスがフラッシュのように眩い『赤』に華やかさがあるとしたら、ボーナルには対象に沈み込んで七色に光る『白』にこそ魅力があります。最晩年の「花咲くアーモンドの木」(1946-47)はその最たる作品です。輝かしい青い空を背景に立つアーモンドの木には、繭のような白い花々が空と溶け合うかのようにして咲き乱れていました。色に朗らかな温かみを感じるのがまたボナール良さかもしれません。

展示のハイライトはボナールの大作、「陽のあたるテラス」(1939-46)でしょう。テラス越しに海を望む、横長のワイドな構図からして目立っていますが、スーラかシニャックを思わせるような点描に近いタッチ、もしくはオレンジやピンク色でまとめ上げられた色彩感にも強く引きこまれるものがあります。かの白を含めたうっすらと青い海や空に空間の無限の広がりを、また対比的に鮮やかな暖色系のテラスには陽の光を感じました。サブタイトルの「地中海の光の中へ」と誘われる作品とはまさにこれのことです。テラス越しに読書をする人の境遇が何とも羨ましく感じられました。

なお、増築して規模の拡大した常設展示も当然ながら充実しています。(出品リスト)首都圏にてアメリカ抽象美術を楽しめるこれ以上の施設が他にあるでしょうか。新・ロスコルームはニューマンとの対比がやや恣意的過ぎてまだ馴染めませんが、次回の全館コレクション展(6/3-8/31)には大いに期待したいところです。

同館での展示は明日25日までです。今月末より神奈川県立近代美術館葉山へと巡回(5/31-7/27)します。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )