桑實寺がある「繖山」は安土山の隣にある433mの山で、西国三十三箇所巡礼の「観音正寺」のある山と言った方が分かりやすいでしょうか。

桑實寺がある「繖山」は安土山の隣にある433mの山で、西国三十三箇所巡礼の「観音正寺」のある山と言った方が分かりやすいでしょうか。繖山には南北朝の時代から戦国時代にかけて観音寺城があり、近江源氏の佐々木氏や近江守護・六角氏の居城があったとされます。

観音寺城は、足利義昭を奉じて上洛する織田信長との戦いで六角氏が開城して落ち延びた後は廃城となったようで、現在では遺構を残すのみとなっています。

繖山の頂上付近には観音正寺が建てられていますが、桑實寺は繖山の中腹にある古刹になります。

観音正寺は表参道なら石段1200段、林道を使っても450段という石段登りが必要な寺院ですが、この桑實寺も500段ほどの石段を登っていく寺院でした。

行きも帰りも誰一人出会わない石段をひたすら登っていくのは石段好きの当方にとっては至福の時間だといえます。

聞こえてくるのは近くの茂みから聞こえてくる小鳥たちの囀りのみ。気持ちの晴れるいい時間です。

桑實寺は677年に天智天皇の勅願寺として創建され、薬師如来坐像を本尊とする天台宗の寺院です。

開山は定恵上人とされており、定恵上人が法会を営んだ時に琵琶湖中から薬師如来が現れ大光明がさしたとの縁起が伝わります。

この定恵上人は、藤原鎌足の長男、弟は藤原不比等の家系の方で、神祇を司った中臣氏(後の藤原氏)の子孫が出家するというのは興味深い話です。

また桑實寺の“桑が実る寺”の寺名の由来は、定恵上人が中国より桑の木を持ち帰り、この地で日本で最初に養蚕を始めたことによるものだそうです。

往時には二院一六坊の僧坊があり、足利第一二代将軍義晴が3年間仮幕府を開いたとされますから、往時には栄えた歴史のある寺院だといえます。

石段をしばらく登ると山門があり、「西国薬師第四十六番霊場」の看板が「天台宗 桑實寺」と共にかけられているのが見えてきます。

山門を抜けるとすぐそばには1769年建立されたという地蔵堂が建てられており、お参りしてからしばしの間の一休みです。

地蔵堂と道を挟んだ祠には南北朝時代のものとされる「地蔵菩薩の石仏」が祀られて、風化はしているものの味わい深い石仏に気持ちが落ち着いていくのが分かります。

この地蔵菩薩は、元々は桑實寺の寺領であった瓢箪山古墳頂上に安置されていたものを、明治初年に桑實寺本堂の参拝者の便宜を計るため移設されたと書かれてありました。

ところで、石段はこれで終わりかと思いきや、実はここからが本番でさらに登り続けることになります。

寺院巡りを始めてから石段登りは苦にならなくなっていますので、息を切らせながらも登り続けます。

本堂近くの正寿院が見えてきたらあと僅か。もう目の前に本堂があります。

受付を済ませてから、まずは梵鐘を撞かせていただきました。

梵鐘は昭和二十六年再建とありましたので戦災が癒えつつあった頃に再建されたのでしょう。余韻が長く響く梵鐘でした。

本堂は室町時代初期の再建で、国の重要文化財に指定されています。

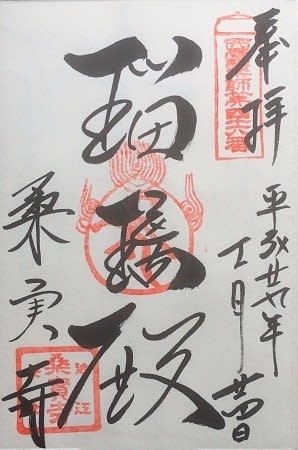

入母屋造、檜皮葺きの古刹感のある本堂で紅葉も色づいていた時期でしたが、御朱印を書いて頂いた僧の方以外は誰一人出会うことはありませんでした。

ところで、繖山の隣の安土城にいた頃の信長と桑實寺にまつわる話です。

ある日、信長が竹生島に参詣に出て留守だった日に、今日は帰って来ないだろうと思い込んだ女房衆が桑實寺などへお詣りに行ったそうです。

ところが信長はその日に戻ってきてしまい、これに激怒した信長は女房衆を寺の長老もろとも成敗したそうです。

怠慢な行動をして油を売っていたのは女房衆の責とはいえ、信長とは厳しい人ですね。(竹生島事件)

受付におられた僧の方から本堂の左からお入り下さいと言われ、本堂の中へ入らせていただきました。

本尊の「薬師如来坐像」は30年に一度開帳する秘仏ですので、代わりに前住職作の薬師如来坐像が安置されていました。

内陣にも入れるということでしたので入りましたが、内陣の須弥壇・脇陣には仏像の数々が安置されています。

秘仏の薬師如来坐像は厨子の中に納られていて拝観は出来ませんが、前住職作の御前立ちの横には「日光・月光菩薩」。その左右には「十二神将」が6躰づつ安置されていました。

脇陣には「天台大師」「伝教大師」の坐像が並び、後方には「大日如来坐像」と「阿弥陀如来坐像」が安置されています。

大日如来坐像は1438年に三重塔(現在はない)の建立時に彫像された仏像で、大日如来が好きな当方にとっては見飽きることのない仏像です。

右の脇陣には「不動明王立像」を中心に「阿弥陀如来坐像」「弁財天像」が祀られています。

この「弁財天」は竹生島信仰に見られる「宇賀弁財天」でしたが、かつて内湖のあったこの安土の地と竹生島は想像以上に近い存在だったのかもしれませんね。

さて、御前立ちの薬師如来を作られた前住職は他にも仏像を彫られていたようです。

外陣には前住職作の「不動明王立像」「観音菩薩立像」「薬師如来坐像」が置かれていました。

仏師としても修行されていたのでしょうか。

山門の前によく景色が見える場所がありましたので写真を撮ってみましたが、前方の湖は西の湖でしょう。

手前の山は長命寺山で、後方に見える冠雪した山は比良山系でしょうか。

この位置からでは琵琶湖は全く見えませんね。

受付におられた僧の方は大変丁寧な方で、当方も何度も“ありがとうございました。”と頭を下げて寺院を後にしました。

そしてまた独りで長い石段を降りていく時には何とも晴れ晴れとした気持ちになっていましたよ。