長浜慶雲館で開催される「長浜盆梅展」は今年で第71回を迎える春の風物詩となっており、館内にほのかに漂う梅の香りは春の訪れを感じさせてくれます。

長浜慶雲館で開催される「長浜盆梅展」は今年で第71回を迎える春の風物詩となっており、館内にほのかに漂う梅の香りは春の訪れを感じさせてくれます。盆梅展の始まりは昭和27年(1952年)、明治2年に明治天皇の京都行幸に際して行在所として建設されたのが始まりで、国の名勝に指定された庭園と館は長浜の迎賓館として使われてきたといいます。

慶雲館の周辺には明治の時代には、汽船が通う港を始め、大垣(岐阜県)敦賀(福井県)大津や京都を結ぶ鉄道が開設され、交通の要所であったとされます。

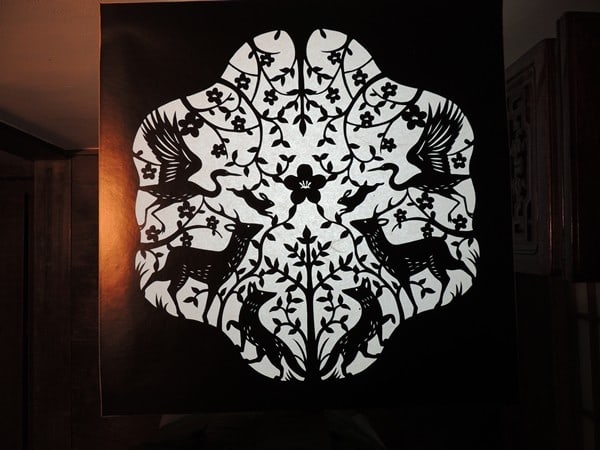

「長浜盆梅展」では毎年盆梅の展示以外にも趣向を凝らした展示がされていますが、ここ何年かは切り絵作家の早川鉄平さんの切り絵とのコラボが行われています。

早川鉄平さんは米原市に移住して創作活動をされている方で、慶雲館での展示や大通寺の襖絵の他、滋賀県の各所で展示が行われ、「白鳥になった王子」という伊吹山の神とヤマトタケルの物語を出版されている方です。

作品は伊吹山の生き物たちや想像上の生き物を含めて伊吹の豊かな自然に根差したものが多く、灯りに照らし出された作品群は動物たちの生き生きとした姿を際立たせます。

湖北はここ何年かは暖冬で梅の開花が早かったといいますが、今年は大雪に見舞われて開花が遅れているようです。

大広間に並ぶ古木は盆梅の入れ替えもありますが、花はチラホラといった感じのものや、蕾の状態のものもあり、春を実感できるのはまだもう少し先のよう。

玄関には金屏風の前に展示されている盆梅はちょうど見頃を迎えており、横には竹灯りが置かれている。

昨年は早川鉄平さんの切り絵と鳥取大山和傘が盆梅とのコラボでしたが、今年は切り絵・竹灯りと盆梅のコラボになっています。

玄関の前の土間に続く式台には早川さんの行燈が2つ光に照らし出されて来場者を出迎えてくれます。

灯籠の世界には梅が咲き誇り、横には本物の小さな梅鉢が並べられている。

この行燈は上から見ると、梅の花を模った切り絵にサギ・ウサギ・シカ・キツネが描かれ、周辺には梅の枝に花が表現されています。

行燈を上から眺めることはなかったのですが、気が付きにくい所にまで細かな表現をされているのには驚きました。

玄関の板敷きから先が本屋となりますが、まず案内されるのは明治天皇をお迎えした「玉座の間」のある2階です。

赤いカーペットの階段の横には 「竹灯篭ゆるぎの郷」の方が造られた竹灯籠が並び、玉座の間へと導いてくれます。

2階の大広間には竹灯りが幻想的な姿で並び、盆梅との競演の空間が広がります。

正面右側の盆梅は、同じ幹から紅白の梅が咲く変わった盆梅で、「思いのまま」と名付けられており、小ぶりながらも変わった種の梅です。

二面ある硝子障子の向こうには巨石が目を引く池泉回遊式庭園が広がり、室内の電灯は梅の花を模ったモダンなデザインのもの。

建築当時は琵琶湖がすぐ近くにあり、高い建物がなかったため伊吹山も一望できたといいますので、明治の迎賓館として歴史に残る建築物といえます。

1階の広間には盆梅の巨木や古木が並び、満開の梅は少ないものの、梅の甘い香りがほのかに漂います。

金屏風を背景にリフレクションが美しい「蓬莱」の周りにも竹灯りが並び、前にはカメラを持った方々がそれぞれの感性で写真を撮られていました。

楽しみにしていた早川鉄平さんの切り絵は、慶雲館の新館となる「梅の館」に展示されており、いきなり目に入ってくるのは天井を舞う無数の野鳥たちの姿です。

湖北の自然の豊かさをぎっしりと詰め込んだような展示には感心するばかり。

室内は空調や解放された扉があるので緩やかな風で、野鳥たちもユラユラと揺らめいている。

野鳥の好きな方は切り絵の鳥を識別してみるのも楽しいかもしれませんね。

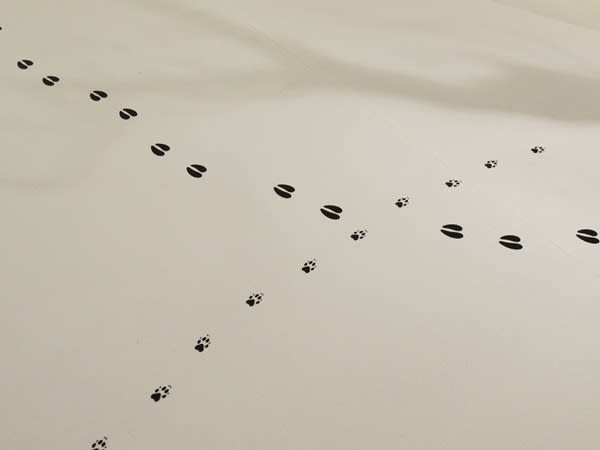

床を見ると、雪の上を歩いたかの如く獣たちの足跡が点々とついています。

足跡も識別してみるのも面白く、続いている足跡を追っていくと動物の姿が見えてきます。

動物の切り絵板と魚の行燈。

この紅の梅は満開のようですね。

ヤマドリは一つのモチーフになっていますが、お茶所にあるヤマドリは白一色で、後方には黒一色のヤマドリが垣間見えます。

現実のヤマドリには久しく会っておりませんので、また出会いたいところです。

お茶所には6幅のトラの屏風がデンと構え、机上の飛散防止版はウサギたちが支えています。

盆梅展の楽しみの一つに抹茶と和菓子がありますが、オミクロン蔓延の折、今年も諦めます。

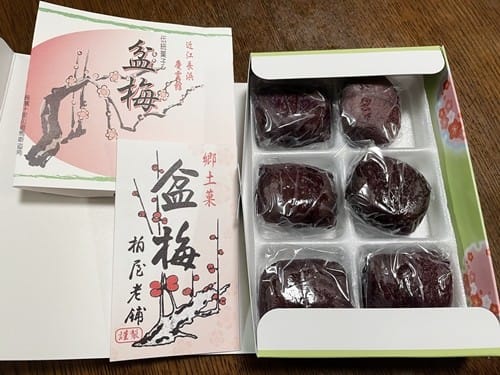

とはいえ、盆梅名物の「盆梅しそもち」は食べたいので、お土産コーナーで購入して持って帰ります。

白あんを求肥餅に包んだ上に紫蘇の葉を巻いたこの変わった和菓子は、紫蘇の塩味と白あんの甘さが混じりあう奇妙な味ですが、この「盆梅しそもち」も湖北の春の風物詩ですね。