滋賀県の南部の旧栗太郡一帯は良弁が開いたという「金勝寺」を中心に金勝寺宗教圏が栄え、仏教文化が花開いた地とされます。

滋賀県の南部の旧栗太郡一帯は良弁が開いたという「金勝寺」を中心に金勝寺宗教圏が栄え、仏教文化が花開いた地とされます。良弁は華厳宗の僧として東大寺を開山したとされる僧で、金勝寺は733年聖武天皇の勅願により平城京の鬼門を守る祈願寺として良弁が開基したと伝わります。

金勝寺を中心とした文化圏は、栗東市だけでなく大津市・湖南市・甲賀市におよび、石山寺や湖南三山の常楽寺や長寿寺なども良弁の開基と広い範囲に及んでいます。

また、聖武天皇は紫香楽京の造営を進めて大仏(奈良の大仏より前の盧舎那仏)を造立しようとしたといい、朝廷と縁の深い地域となっています。

収蔵品展に展示されている仏像・神像は20躰以上あり、大半を平安時代作で栗東市の神社仏閣所蔵の像が占めています。

当然ながら撮影禁止ですので写真はありませんが、重要文化財4躰と県指定・市指定文化財が10躰展示されており、平安期の密教系の像が多かったように思います。

エントランスの窓の外には金勝山の廃寺跡にある「狛坂摩崖仏」のレプリカが展示。

何年か前までは金勝山の本物を見たことがなく、このレプリカを眺めながら山中の狛坂摩崖仏に思いを馳せておりました。

良くできたレプリカだとは思いますが、やはり金勝山の山中の独特の雰囲気の中で見る摩崖仏とは受けるインパクトが違います。

また、実物にはそれなりの距離の山道を歩いていかなければ出会えないため、お会いできた時の感慨はひとしおになります。

さて、ここまで来ましたので今回の展覧会の大本である金勝寺にも足を延ばします。

金勝アルプスには何度も登りにきているものの、金勝寺への参拝は久しぶりとなり、最後に参拝したのは数年前になります。

今回の「栗東の神・仏」は、良弁僧正1250年御遠忌記念として開催されており、良弁は「金勝寺」を開山した人物でもあります。

一説によると良弁は近江に生まれた百済の帰化人の子孫だったという説があり、近江と渡来人の関係の深さを感じます。

「金勝山」のように「金」の名の付く山や地名は鉱脈に関係することがあるとされ、この地にも鉱脈を探し求めて移入してきた帰化人集団がいたのではないでしょうか。

帰化人の技術集団がいたことで紫香楽宮に盧舎那仏を造立する基盤があったのかもしれませんし、その集団が奈良東大寺の盧舎那仏造立に貢献したのかもしれません。

また、平城京の建築に必要な木材はこの地域から伐り出されて山は禿山と化してしまったといいますから、技術・労働力・原料の供給地となってという説もあります。

参道から仁王門へと続く石段は何とも言えない風情があり、山の中腹にある金勝寺の深淵な雰囲気が伝わってきます。

実際に「道の駅こんぜの里りっとう」から道幅の狭い林道を登っていくと、奥深く静かな場所にある山岳仏教道場の印象を強く感じます。

志納所から先はたまに参拝者に出会うだけのひとけのない境内ですが、どの御堂も解放された状態で内部には仏像が平然と祀られています。

平安期の重文の仏像が何躰も祀られているにも関わらず、各御堂が全て無人で開け放たれているのは他の寺院と比べるとかなり違和感があります。

金勝寺は1549年に全山廃塵に帰し、江戸時代初期に幕府に再建を請願するも叶わず、現在の本堂と二月堂は今から約400年間に建立された仮堂のままだという。

本堂内には「釈迦牟尼如来坐像(平安期・重文)」「良弁僧正坐像(安土桃山期)」「願安法師坐像(安土桃山期)」「不動明王立像(鎌倉期)などを安置。

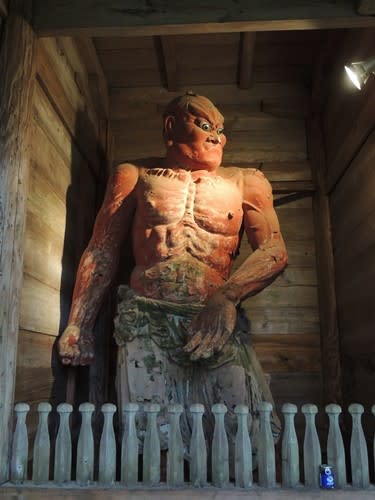

二月堂には像高3.6mという大きくて迫力のある「軍荼利明王立像(平安期・重文)」が安置。

御堂の中に姿が一部だけ見えていますが、御堂の中まで入ると見上げるような巨大な姿と憤怒の表情に圧倒されてしまいます。

本堂の横から山の上の方へと進むと「御香水堂」があり、明治3年までは毎年正月15日に九重の小豆粥の水を当山の清水で加持し京都御所に持参していたという。

朝廷の勅願寺ゆえの伝統のある行事ですが、檀家を持たない勅願寺だったため、維持していくための苦労は計り知れなかったといいます。

御香水堂からは山側の道を少し登っていって大講堂跡へと向かいます。

金勝寺は8世紀中頃までは近江の25別院を総括する寺院だったとされ、鎌倉期の絵図では金勝山一帯に伽藍や坊舎、狛坂寺や狛坂神社が多数点在しています。

経路の最後は虚空蔵菩薩堂になり、この御堂には見ることの少ない「虚空蔵堂半跏像」「地蔵菩薩坐像」「毘沙門天立像」(全て平安期・重文)が安置。

見応えのある仏像ばかりですので仏像ファンとしては嬉しい限りで、御堂に近づくとセンサーが反応して照明が付く工夫も、仏像の保護・拝観のしやすさがあっていいですね。

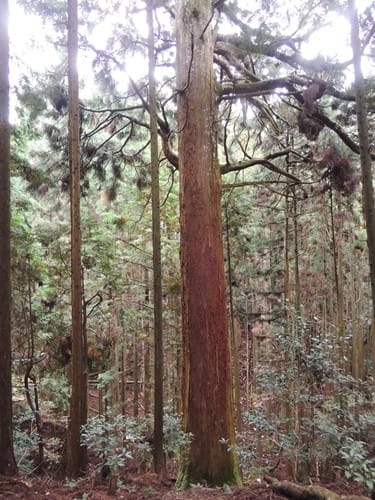

金勝寺には「良弁 お手植 大杉」という巨樹があり、幹周5.2m・樹高39mあるという。

さすがに良弁が手植えした樹とは思えませんが、良弁には東大寺二月堂の「良弁杉」の伝説があり、金勝寺に良弁お手植えの大杉があるのも理解できます。

大杉は、傾斜地の下から生えていて背の高い樹ですので写真では分かりにくいので動画で撮影しました。

この大杉へ行く道の途中には折れた樹が道を邪魔したりしていて歩きにくい道でしたが、雰囲気は伝わると思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます