鞍馬山を歩き回ってやっと降りてきた貴船には清涼な貴船川に川床が並ぶ京都らしい風景が連なっていました。

鞍馬山を歩き回ってやっと降りてきた貴船には清涼な貴船川に川床が並ぶ京都らしい風景が連なっていました。もうお昼をとっくに過ぎていましたので、お腹はペコペコながら川床は予約のお客さんでいっぱいで入れそうにない。

恨めしく川床を眺めることになりましたが、何とも優雅で涼しげな風景を見ると、納涼のお客さんが訪れるのも納得できます。

蒸し暑い日に一度訪れてみたい場所ですが、懐石料理ですので懐具合と相談しないといけないですね。

さて、貴船には川沿いに貴船神社の本宮・結社(中宮)・奥宮が点在していますが、まず本宮へ参詣することにしました。

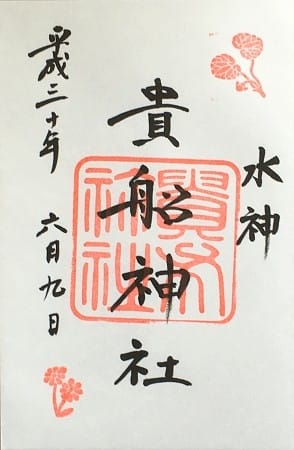

貴船神社は高龗神(たかおかみのかみ)を御祭神として祀り、「水源の神」として信仰されていますが、「縁結びの神」としての御利益があることから、若い女性や恋人たちの参拝者が多く目立ちます。

ただし「縁結びの神」は結社の磐長姫命の御利益になりますが、授与品や御朱印は本宮になりますから本宮に参詣される方が多いのでしょう。

朱色の大鳥居の辺りも人が途切れることなく続き、たいへん人気のある神社であることが伺われます。

鳥居を入ってすぐの場所には見事なケヤキの大木がありました。

鞍馬山も同じなのですが、貴船の周辺にも大きな木が目立ち、この辺りが古来より神聖な地であったことが分かります。

参道の石段は朱色の灯籠が両端に建てられており、鞍馬寺の参道を思わせる造りになっています。

過去に貴船神社と鞍馬寺には何らかのつながりがあったのか、近隣のため同じように造ったのかは分かりませんが、似ているのは確かですね。

石段を登りきったところにある門の中は本堂の境内となります。

石段にも人は多かったのですが、境内に入ると人の行列に驚かされてしまいます。

まず手水舎で身を清めますが、さすが水源の神の神社だけあって水量豊富で冷たい水が流れています。

苔むした手水岩も雰囲気があって気持ちが落ち着きますね。

手水舎の横には黒と白の神馬像が奉納されています。

これは貴船神社が平安の頃より貴船神社で雨乞の儀式をしていたことによるようで、現在も毎年3月9日に神事として雨乞祭が行われているようです。

黒毛の神馬は「雨乞い」に、白毛の神馬は「雨止め」が奉られていた故事により、2頭の神馬像が祀られているようです。

いよいよ参詣ということになりますが、本宮前には長い行列が出来ています。

本宮の反対側には授与所があり、そちらにも御朱印授与の列が出来ていましたから、改めて貴船神社の人気に驚きます。

本宮は2005年に大造営されたこともあり、綺麗な宮だなというのが最初の感想です。

寺院は古刹感がある方が好きですが、神社は神が降りられる場所ですから綺麗にしないといけませんからね。

本宮にお参りしたあとは、貴船川を遡りながら奥宮へと向かいます。

貴船神社には「三社詣」という習わしがあるそうで、知っていた訳ではないものの偶然で順番通りの参詣になりました。

川沿いに川床が見えますが、横を歩いているだけでも涼しいのですから、真夏でも川床へ上がれば涼しいのだろうなと考えつつ道を歩きます。

奥宮への道中には「相生の杉」という御神木がありました。

同じ根から生えた2本の杉のことを指しますが、樹齢は1000年。夫婦ともに長生きの意味のある杉だそうです。

貴船神社では本宮に「高龗神」、奥宮に「闇龗神」を祀り、社記では「呼び名は違っても同じ神なり」とされています。

また、「高龗神」は「山上の龍神」、「闇龗神」は「他底暗闇の龍神」ともいわれていることから、いくつかのオカルト的な都市伝説があるようです。

鳥居の下を流れる“思ひ川”はかつては禊の川・物忌の川だったとされており、和泉式部が夫の愛を取り戻そうとこの谷川で手を洗い口をすすぎ、身を清めて参詣したと伝わります。

奥宮の桜門まで来ると、さすがに人の姿は減ってはきますが、参詣者は絶えない宮でした。

奥宮の境内には「御船形石」という玉依姫命が水の源を求めて黄色い船に乗り、水神を祀り「黄船の宮」と称されたとされ、その黄色い船は人目に触れぬよう石で包まれたという伝説があるそうです。

「貴船」は万物のエネルギーである氣が生じる根源の地という意味で「きふね」とされるようですが、「黄色の宮」、黄色=貴人の色からも「きふね」の由来がありそうです。

奥宮本殿のましたには「龍穴」と呼ばれる大きな穴が空いているとされますが、誰も見ることが許されていないそうです。

鞍馬山と貴船山に挟まれ、貴船川に沿うように開かれたこの地域にはある種独特のパワーがあるようです。

この界隈には大木・古木が多く見られますが、「連理の杉」という杉と楓が和合した御神木が迫力のある姿を見せてくれます。

2本の異なる樹が和合する姿は、縁結びの神の神社ならではの御神木となりますね。

本宮と奥宮の中間点にあるのは磐長姫命を御祭神とする「結社」になります。

磐長姫命は、妹である木花開耶姫とともに瓊々杵命に嫁いだものの、容姿が醜かったため返されてしまい、「吾ここに留まりて人々に良縁を授けよう」と御鎮座されたとされます。

そのためこの結社で祈願すると、あらゆる縁結びの願いに御利益があるとされます。

参拝が終わった後、叡山鉄道「貴船口」まで戻ることになるのですが、ここで距離を読み間違ってしまいます。

貴船川を下流に向かって歩けども歩けども駅は見えてこない。ここはバスを使うべきでしたね

やっと叡山鉄道に到着した頃にはもうヘトヘトです。

車を駐車している「鞍馬」駅までの1駅だけの乗車をします。

鞍馬寺の仁王門から山中を巡って、貴船を歩く。

なかなかタフな神社仏閣巡りでしたが、独特の地の力と訪れる方々の祈願の力の両方が強い場所でした。

また、京都の奥座敷として観光地としての側面もある京都らしい風情のある一帯ですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます