平良小学校横の陽光台第一公園からアマノリハビリテーション病院付近までの「上平良さくらの里遊歩道」の遊歩道工事は終わったようで、次に植栽などが行なわれるのであろう。

狭い頂部に比較的幅広の遊歩道が設けられてその脇などには高い手摺がずらりと設けられているので、桜の木を植えるスペースがあるのかと思われるようなところもある。

昨日、極楽寺山を望む町内会の楽しい小正月の行事であるとんど祭りが行なわれた。おいしい竹酒を沸して竹盃で頂き、おいしいぜんざいを頂くなど町内会の老若男女楽しいひと時を過ごした。

町内会で多くの人々が協力しあい、このように集まって親睦を深め合う唯一の行事であり今後も末永く続けたいものである。

真言宗の瀧上山西方寺堂宝寿院の客殿と庫裡の一部で、かつて瓦葺であったものとみられるが現在画像のような状態である。

天保13年(1842)の厳島図会の絵図には本堂とあるがそれ以降に客殿として改修されたようである。

上画像は旧宮島町役場庁舎で現在は周囲にフェンス柵が設置してあり全く使用されていないようである。

下画像は現在の廿日市市宮島支所庁舎で旧広島銀行宮島支店跡を利用したこじんまりとした庁舎である。旧役場庁舎は宮島競艇全盛期の財政の潤っていた頃に建築されたものであるが・・・

昨日紹介した樅谷川のトンネル脇に祀られている地蔵堂で、厳島図会の中間谷の絵図に地蔵がみられるのでこの地蔵堂であろう。

ここの谷は江戸期には中間谷といわれ町並みは中間町といわれていたが、昭和49年(1974)の住宅個別地図では桜町となっている。

桜町地区を流れる樅谷川でこの川も土石流危険渓流と表示してありトンネル奥には3ケ所の砂防堰堤が設けられている。

かつてトンネル奥で水道用水を取水していたようであり、現在でも別の施設から取水されているが何に使用されているのかは不明である。このトンネルは自動車の周回道路のために設けられたようである。

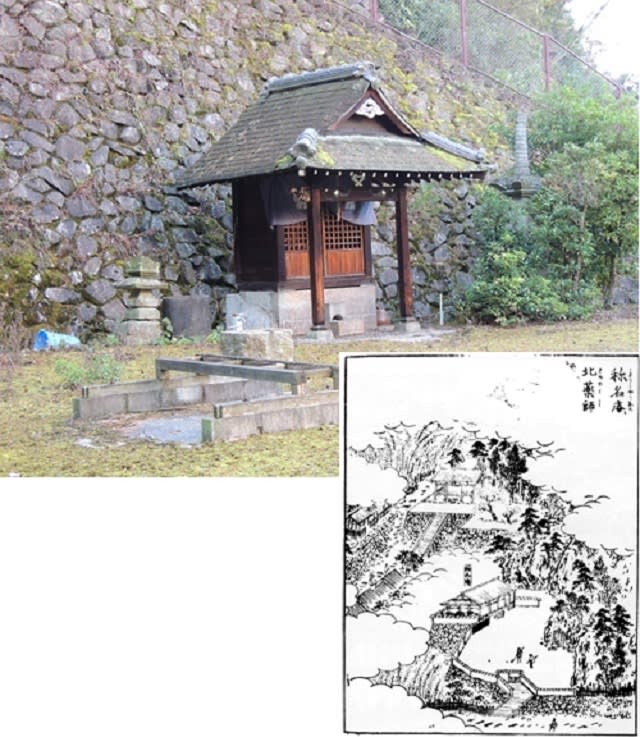

昨日紹介した北之神社のすぐ下にある広場奥に小堂が祀られており、この地は天明3年(1783)の絵図では称明庵とあり、天保13年(1842)の厳島図会には北薬師堂と称明庵の絵図が掲載されている。

称明庵の詳細については明らかでないが、昭和49年(1974)の住宅個別地図には無量院(称明庵)と記されており、この頃まで存続していたものとみられる。

魚之棚地区の最奥部に祀られている北之神社で、地元の人達だけに知られているような分かりにくい場所にある。

天明3年(1783)の絵図ではこの地に薬師社とあり、天保13年(1842)の厳島図会でも北薬師堂とあるので、明治期の廃仏毀釈後に北之神社となったものと思われる。

広電廿日市駅の完成予想図が掲示してあり現状写真と駅完成図が合成されたもので、駅が完成したかと思わせるような画像である。

現在、上り線側高床ホームが撤去された部分にホームの基壇と上屋部分の工事が行なわれており、下り線側もホームの基壇部分の工事が行なわれている。

先日、光市室積浦を散策して海商通りにある寂照山専光寺を訪れた。当寺は先日来紹介している宮島光明院に関わりのある寺である。

当寺の開基は運誉上人弁西大和尚で光明院の以八上人の弟子であり光明院二世で、元和年中(1615~1623)に当寺を再興したようである。

昨日紹介した光明院開山である以八上人の無縫塔が廿日市潮音寺境内墓地にある。

以八上人は荒廃していた浄土宗開祖法然誕生地の誕生寺の復興に尽力したようで、慶長19年(1614)9月14日75歳で遷化し廿日市潮音寺に葬られた。このほか墓地には光明院歴代住持の無縫塔がみられる。

旧宮島町役場庁舎裏側にある浄土宗、華隆山以八寺光明院で開山は以八上人である。

天文頃に奥州磐城の兄弟僧であった以八、袋中があり、弟の袋中は京都に居り兄以八は繁華な地をさけて厳島に渡り岡の庵といわれる草庵を結んだのが今の光明院であった。

元日には例年のように近所の西蓮寺、速谷神社、二重原八幡神社、都地蔵へ初参りをした。まずまずの天候だったので速谷神社では多くの参詣者の行列が大鳥居まで延びており、寒い中順番を待って初参りを済ませた。

速谷神社の神様は大勢の参詣者で多忙のようなので、手持ち無沙汰の他所の神様、仏様、地蔵さんにお願いを。このブログがいつまでも続けられますようにと・・・