こんばんは。

今月号のRM MODELSは、もう表紙だけで買ってしまいました(^^;

NAGAEアートの長江氏の手になる、造形村0系ベースの「万博ひかり仕様」のドレスアップ記事が載っています。26形200、700番代への改造方法も載っていて参考になりますなぁ。(意外と簡単にできちゃうみたい・・・)

さて当方の0系はいよいよ、避けて通れないカプラーの加工に着手しました。

既報のとおり、造形村製品には通電機能をもった伸縮ドローバーが採用されています。DCCコントロールの関係で先頭車のヘッド/テールライトはここから給電してやらねばならない仕様になっているので、DCCにしない場合でも通電機能を確保してやらねばなりません。わが0系にはTNカプラー(密連)を採用しているので、TNとドローバーを連結させ、なおかつ通電機能を持たせるという夢のような(もちろん悪夢・・・)プロジェクトが待ち構えているのです。

改造に先立ち、まずは両者がどんな位置関係になるか突き合せてみることにしました。

はからずも造形村製品とのご対面です。緊張~!

と、実はここで早くも衝撃の事実が明るみに出てしまったのですが、今回はカプラーの話なのでとりあえず置いておきます。上の写真をよく見ると、それが何なのかわかりますが・・・(大汗)

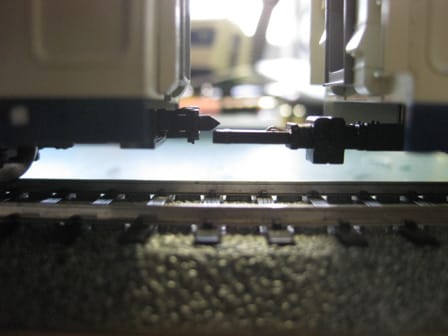

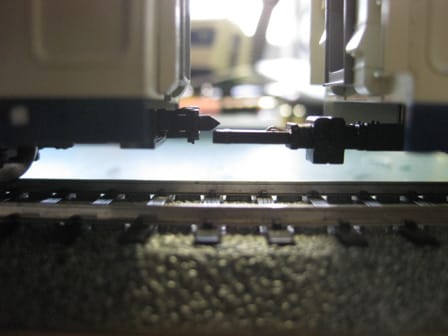

そして次の写真が、何もしない状態で2つのカプラーを突き合わせた様子です。言うまでもなく左がTN、右がドローバーです。

これでわかるとおり、ドローバーの方がかなり位置が低くなっていて、ドローバーのアームの上面とTNの先端部分の下面がちょうど同じ高さになっています。

だいたいの位置関係がつかめたところで具体の改造方法を考えるのですが、大きく分けると、連結機能をTNとドローバーのどちらに委ねるかという選択になります。

TNにすれば連結・開放は格段にやりやすくなる反面、通電機能をイチから作ってやる必要があります。ドローバーにすれば、連結・開放(特に開放)の手間はかかりますが、作り方によっては今の通電機構をかなり活かすことができそうです。

TNの使い勝手に未練はありますが、通電機構を新たに構築するのは大変なので、後者のドローバーで連結する方法でいくことにしました。一口で言うと、TNカプラーのヘッド部分をそっくりドローバーに差し替える、ということになります。難ともゴージャスな話です(^^;

まずはTNカプラーを分解し、ポケットからアーム部分だけを取り出したのち、先端の連結ヘッド部分をカットします。TNの“ウリ”をカットしてしまうのですからものすごい罪悪感を感じるわけですが、ここは心を鬼にして先へ進みます。

ドローバーの方は、TNのアーム部分が乗っかるように出っ張りをカットしていきます。

ドローバーの“ツメ”をどこまで残すべきか悩んだあげく、この状態までバッサリとカットしてしまいました。このくらい短くしないと首を振らなくなる恐れがあるためです。通電ピンは折らないように注意しながら、配線に備えて外側へ曲げておきます。

ドローバーの上にTNのアームを乗せて接着します。ポリプロピレン、ポリエチレンなどにも効くというアロンアルファのプラ用を使いました。

とはいえ、これだけでは衝撃に耐えられそうもないので、TNのアームの上部に残してあった突起(元々の連結ヘッドを取り付けるためのもの)にうまくはまるように穴をあけたプラ板を貼り付け、さらにドローバー本体へはφ1.4mmタッピングビスをねじ込んで固定しました。

TNカプラーのポケットは、Vの字に大きくカットしておきます。

カプラーポケットを組み立てたところです。

首振りも全く支障ありません。

あとはこれを床板に取り付け、首振りに支障ない長さのリード線を配線してやればOK、のはずですが・・・(^^;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

今月号のRM MODELSは、もう表紙だけで買ってしまいました(^^;

NAGAEアートの長江氏の手になる、造形村0系ベースの「万博ひかり仕様」のドレスアップ記事が載っています。26形200、700番代への改造方法も載っていて参考になりますなぁ。(意外と簡単にできちゃうみたい・・・)

さて当方の0系はいよいよ、避けて通れないカプラーの加工に着手しました。

既報のとおり、造形村製品には通電機能をもった伸縮ドローバーが採用されています。DCCコントロールの関係で先頭車のヘッド/テールライトはここから給電してやらねばならない仕様になっているので、DCCにしない場合でも通電機能を確保してやらねばなりません。わが0系にはTNカプラー(密連)を採用しているので、TNとドローバーを連結させ、なおかつ通電機能を持たせるという夢のような(もちろん悪夢・・・)プロジェクトが待ち構えているのです。

改造に先立ち、まずは両者がどんな位置関係になるか突き合せてみることにしました。

はからずも造形村製品とのご対面です。緊張~!

と、実はここで早くも衝撃の事実が明るみに出てしまったのですが、今回はカプラーの話なのでとりあえず置いておきます。上の写真をよく見ると、それが何なのかわかりますが・・・(大汗)

そして次の写真が、何もしない状態で2つのカプラーを突き合わせた様子です。言うまでもなく左がTN、右がドローバーです。

これでわかるとおり、ドローバーの方がかなり位置が低くなっていて、ドローバーのアームの上面とTNの先端部分の下面がちょうど同じ高さになっています。

だいたいの位置関係がつかめたところで具体の改造方法を考えるのですが、大きく分けると、連結機能をTNとドローバーのどちらに委ねるかという選択になります。

TNにすれば連結・開放は格段にやりやすくなる反面、通電機能をイチから作ってやる必要があります。ドローバーにすれば、連結・開放(特に開放)の手間はかかりますが、作り方によっては今の通電機構をかなり活かすことができそうです。

TNの使い勝手に未練はありますが、通電機構を新たに構築するのは大変なので、後者のドローバーで連結する方法でいくことにしました。一口で言うと、TNカプラーのヘッド部分をそっくりドローバーに差し替える、ということになります。難ともゴージャスな話です(^^;

まずはTNカプラーを分解し、ポケットからアーム部分だけを取り出したのち、先端の連結ヘッド部分をカットします。TNの“ウリ”をカットしてしまうのですからものすごい罪悪感を感じるわけですが、ここは心を鬼にして先へ進みます。

ドローバーの方は、TNのアーム部分が乗っかるように出っ張りをカットしていきます。

ドローバーの“ツメ”をどこまで残すべきか悩んだあげく、この状態までバッサリとカットしてしまいました。このくらい短くしないと首を振らなくなる恐れがあるためです。通電ピンは折らないように注意しながら、配線に備えて外側へ曲げておきます。

ドローバーの上にTNのアームを乗せて接着します。ポリプロピレン、ポリエチレンなどにも効くというアロンアルファのプラ用を使いました。

とはいえ、これだけでは衝撃に耐えられそうもないので、TNのアームの上部に残してあった突起(元々の連結ヘッドを取り付けるためのもの)にうまくはまるように穴をあけたプラ板を貼り付け、さらにドローバー本体へはφ1.4mmタッピングビスをねじ込んで固定しました。

TNカプラーのポケットは、Vの字に大きくカットしておきます。

カプラーポケットを組み立てたところです。

首振りも全く支障ありません。

あとはこれを床板に取り付け、首振りに支障ない長さのリード線を配線してやればOK、のはずですが・・・(^^;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村