3連休2日目は、まさかの模型的には“ほぼ何もしない日”になってしまいました。

午前中にスーパーへ買い物に行ったのですが、いつも行く最寄りの店が店内改装のため長期休業に入ってしまったので少し離れた店へ。売り場の勝手が違うので買い物時間が倍になったことで、まあたまには時間を贅沢に使うのも悪くない・・・というゆるゆるモードに入ったのが運のツキと申しましょうか。。

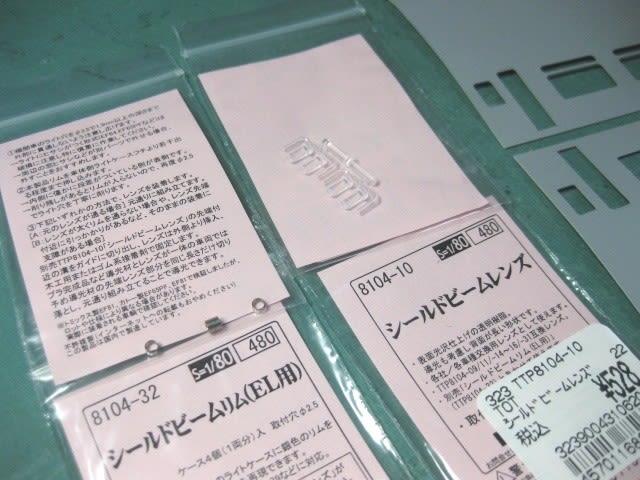

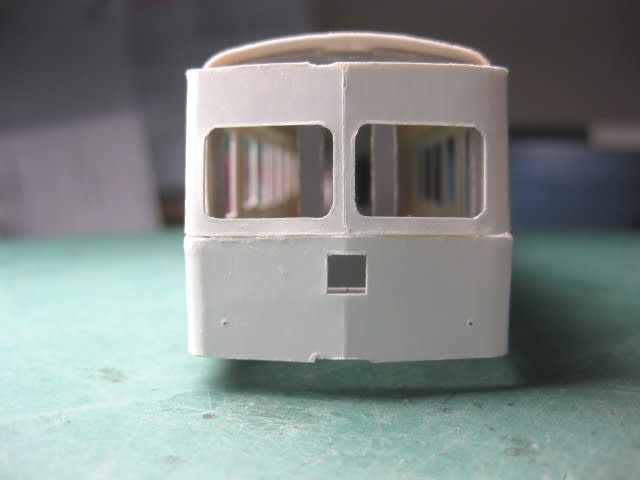

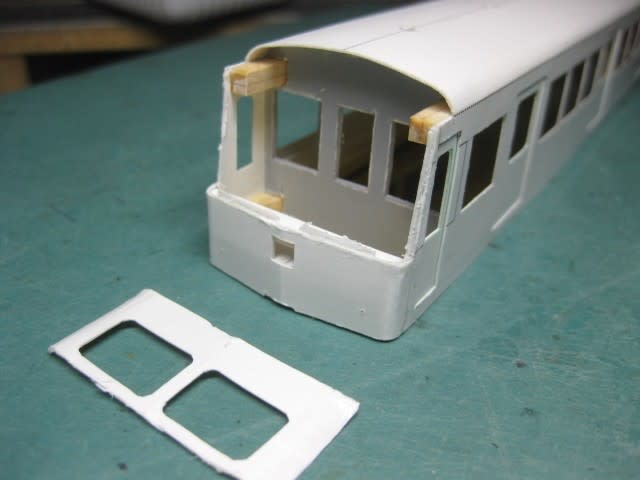

で、京王2010系の2024号車は前面窓の寸法を見直すことにして、とりあえずお面の上部を剥ぎ取りました。しかしここから先に進むことなく・・・。

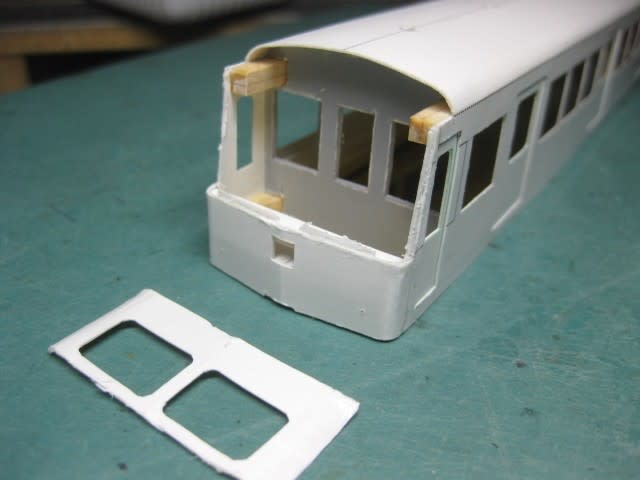

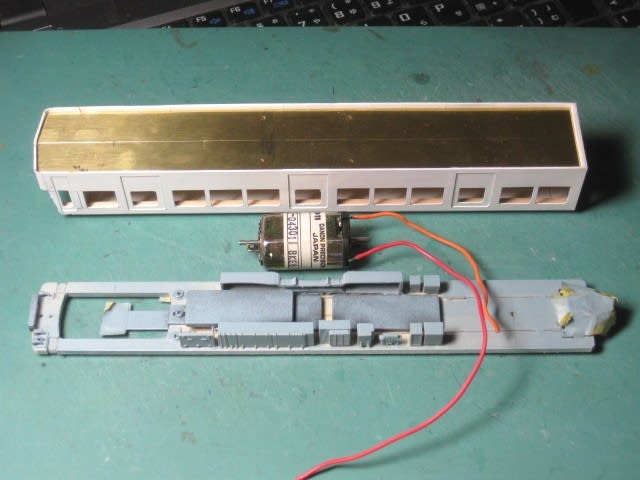

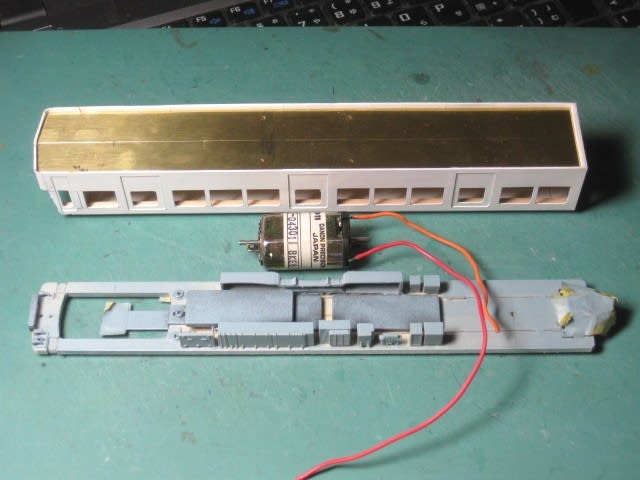

なんか下回りが気になって床板も一新することにしました。この編成は先頭デハの中間にサハを2両挟んだ4両編成なので、動力的なバランスを考えてデハ2両にパワトラを各1台装備する計画としていました。しかし訳あってPLUMの115系にパワトラを供出してしまったのと、将来的に2700系2連を増結することも視野に入れ、EN22でMP動力化することに方針転換。

床板の幅は計算上は30.8mmなので、31mm幅の床板用真鍮板を平ヤスリでガリガリ削り、モーター穴を開けるための休み穴を4か所ドリルしたら1日が終わりました。。緩い!

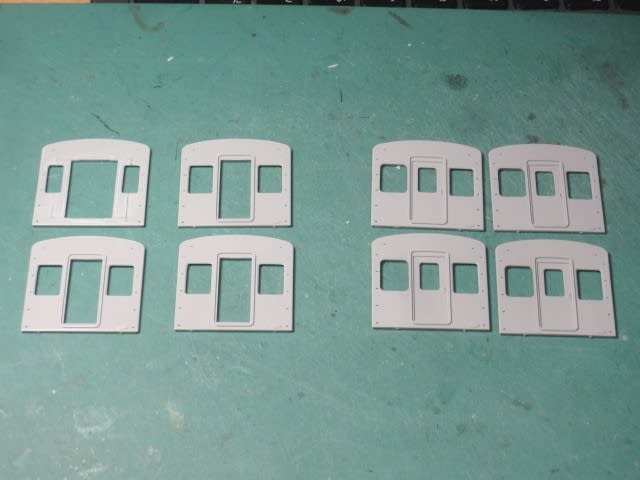

明日(明けて今日)こそ4両を箱にするぞ!

午前中にスーパーへ買い物に行ったのですが、いつも行く最寄りの店が店内改装のため長期休業に入ってしまったので少し離れた店へ。売り場の勝手が違うので買い物時間が倍になったことで、まあたまには時間を贅沢に使うのも悪くない・・・というゆるゆるモードに入ったのが運のツキと申しましょうか。。

で、京王2010系の2024号車は前面窓の寸法を見直すことにして、とりあえずお面の上部を剥ぎ取りました。しかしここから先に進むことなく・・・。

なんか下回りが気になって床板も一新することにしました。この編成は先頭デハの中間にサハを2両挟んだ4両編成なので、動力的なバランスを考えてデハ2両にパワトラを各1台装備する計画としていました。しかし訳あってPLUMの115系にパワトラを供出してしまったのと、将来的に2700系2連を増結することも視野に入れ、EN22でMP動力化することに方針転換。

床板の幅は計算上は30.8mmなので、31mm幅の床板用真鍮板を平ヤスリでガリガリ削り、モーター穴を開けるための休み穴を4か所ドリルしたら1日が終わりました。。緩い!

明日(明けて今日)こそ4両を箱にするぞ!