今日から、伊豆。

と言っても、着いたら雨なので、今日は、寿司屋に行っただけ。

このお寿司屋さんには、相当来ているが、いつも賑わっている。

生シラスを、いただく時は、注文で。

久しぶりに、サザエの壷焼きも。

こうやっていただくのが美味しい。

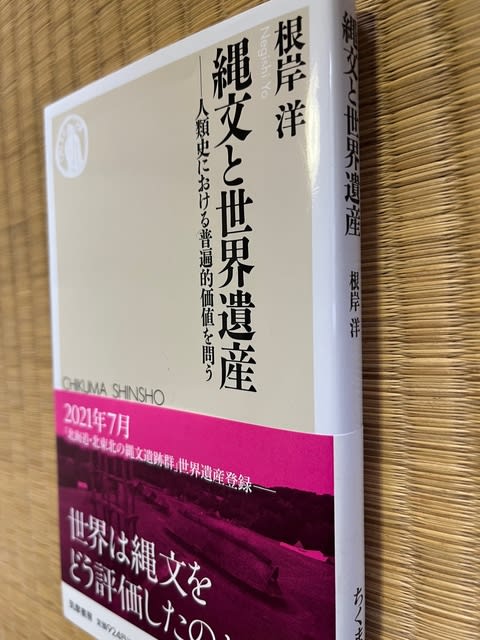

本書は、本屋で見つけた。

早速読んでみた。

予想とは、やや内容は違ったが、違った観点で、面白かった。

縄文時代に関する本というよりも、世界遺産の最近の傾向と、選考基準の変化などが中心。

ここ10年ぐらい世界遺産の基準が変わってきたのは感じていたが、ネタ不足になったからではなく、今までの選考方法では、偏りが出てしまうとうことで、西洋中心、モニュメント的なもの中心、中世中心から、全世界的な基準へ、地中や海中へも、古代や近代へも。

その中での縄文が世界遺産に指定されたのは、まさにその流れに合致した成果と言える。

ただ、極めて特殊なため、その説明には、かなりの工夫を要した。

特に、石器時代の世界比較は、相当難易度が高かったが、その中で、縄文文化の位置づけ、特殊性にスポットライトを当てることに成功したといえる。

旧石器時代から新石器時代、狩猟生活から農耕生活への変化の仕方は、世界中でばらつきが激しく、その関連性、相対性を見出すことは、困難を極めた。

先史時代の世界遺産リストが、載っているが、ビンペットカ、周口店、ストーンヘンジ、そして今回の縄文遺跡群等、少しは、行っている。

遺跡としては、地味になるが、古代のずっと前の世界に思いを馳せるのも乙なものだ。

世界遺産好きの方向けの書か。