今日は、珍しく下北沢まで足を伸ばして、B&Bという本屋さんの中の、小さなスペースで行われた、ビートルズ大学学長である宮永正隆さんのトークイベント=講義に行ってきた。

小さい会場ながら、満席で、来日50周年になるビートルズへの関心の高さを感じた。

ほぼ2時間半、しゃべりと、音と、映像を駆使した、充実のイベントだった。

ビートルズ関連の本は、かなり読んできたが、とてもじゃないが、ここまでディープには、書ききれないし、音と、映像がないと、読んだだけでは、理解できない内容も多い。

逆に、生の音と映像を、見せられると、先生曰く、`腑に落ちる"内容だ。

ノーノーボーイ? スパイダーズ?

かまやつさんには、ポールの武道館公演で見かけたけど、ここまでやってた?

それにしても、仕事とは言え、これまで、時間と労力をかけて、ビートルズ関連の情報を、集めまくっている日本人は、他には、いないだろう。

今は、アムス在住とのことで、ますます、来日関連の情報収集は、たいへんだろうと思うのだが。

ビートルズ来日の時のステュワーデスさんの、ハーフの息子さんが、飯島直子さんと、ドラマで、共演(写真のスクリーンの映像)などという、かなりビートルズから縁遠い話も聞けたが、これも、トークイベントならではの、お楽しみというとこだろう。

おぅ。来日時の放送の映像は、こう作られたのか!

んで、ケースケは、その放送に触発されて、詩を作ったのか。

ジョンレノンスーパーライブで、来日公演をコピーしたのは、いつだったっけ?

宮永さんがかけている眼鏡は、来日中に、吉田眼鏡店さんが、作って、提供したものという。

武道館公演の最終で使った他、ペニーレーンのPVでも使っている。

この眼鏡を復刻して、アップルの公認までもらって、販売中というが、ちょっと高い?

半額だったら、絶対ゲットの逸品。

屋根付きと、屋根なしの二種類あり。

屋根付きがお勧めとのこと。

最後に、本にサインまで戴いた。

この前行ったアビーロードでも、週末に、トークショーが予定されているのだが、残念ながら、先約があって行けない。

でも、ひじょうに楽しい時間を、共有できたので、スケジュールがあえば、また次の機会にお邪魔したい。

実は、これからの2週間、ビートルズ来日50周年に因んで、様々な行事が目白押し。

できる限り、紹介していく予定。

先生の言うビートルズ第二世代で、直接4人揃った活動は、直に見れていないが、ビートルズの素晴らしい音楽を共有できる時代に生きていることに、心から感謝したい。

今日も、ゴルフ。

前半踏ん張ったが、後半息切れ。

昨日より、気温は少し下がったのだが、残念!

本書は、本屋で見つけた。

昨年10月に出たNHKブックス。

白村江での敗戦からの10年間を論じているが、結構、目からウロコだった。

今までの私が持っていたイメージは、白村江で負けた倭は、防御を固めると同時に、百済から逃げてきた渡来人が、大和国整備に貢献したというものだった。

ところが、本書は、日本書紀などには書かれていないが、白村江での敗戦後、唐と敗戦処理のための条約が結ばれ、唐のキビ政策(領域化と冊封の中間)の下に一旦はいった。そして、唐の指導の下、新たな国づくりに注力した。その時、西日本各地に造られた山城は、その情報網構築のための拠点である。

ところが、高句麗滅亡後、新羅が、唐のいうことを聞かなくなったため、唐は引き上げ、我々が見ている大和になっていったというストーリーだ。

大野城、水城、太宰府に行くと、確かにかなり内陸だが、そこまで唐軍が攻めてくるのを迎え撃つよりも、水際で食い止めた方が容易であるはず。

かつ、中国から近畿にわたって連なる山城が、防御に役立つのかと聞かれると、これも確かにクエスチョンだ。

かなり説得力があるように思う。

日本書紀がその点に直接触れていないのも、日本書紀が書かれた背景を考えると、理解できないこともない。

中国側にさらにこの説を補強するような資料が見つかれば、これが通説と言われる時代も来るか?

前半踏ん張ったが、後半息切れ。

昨日より、気温は少し下がったのだが、残念!

本書は、本屋で見つけた。

昨年10月に出たNHKブックス。

白村江での敗戦からの10年間を論じているが、結構、目からウロコだった。

今までの私が持っていたイメージは、白村江で負けた倭は、防御を固めると同時に、百済から逃げてきた渡来人が、大和国整備に貢献したというものだった。

ところが、本書は、日本書紀などには書かれていないが、白村江での敗戦後、唐と敗戦処理のための条約が結ばれ、唐のキビ政策(領域化と冊封の中間)の下に一旦はいった。そして、唐の指導の下、新たな国づくりに注力した。その時、西日本各地に造られた山城は、その情報網構築のための拠点である。

ところが、高句麗滅亡後、新羅が、唐のいうことを聞かなくなったため、唐は引き上げ、我々が見ている大和になっていったというストーリーだ。

大野城、水城、太宰府に行くと、確かにかなり内陸だが、そこまで唐軍が攻めてくるのを迎え撃つよりも、水際で食い止めた方が容易であるはず。

かつ、中国から近畿にわたって連なる山城が、防御に役立つのかと聞かれると、これも確かにクエスチョンだ。

かなり説得力があるように思う。

日本書紀がその点に直接触れていないのも、日本書紀が書かれた背景を考えると、理解できないこともない。

中国側にさらにこの説を補強するような資料が見つかれば、これが通説と言われる時代も来るか?

今日は、猛暑の中のゴルフだったが、結構、湿度は、低くて、どうにか回れた。

調子は、ほどほど。

本書は、本屋で見つけた。

著者の一人である西岡常一さんは、有名人だから知っていただ、もう一人の小原二郎さんは、農学博士で、木材工学のプロだ。

この現場のたたき上げの西岡さんと、その分野での科学の面からのプロの共著というユニークな組み合わせが、本書の最もユニークなところだろう。

初版が1978年で、ゲットしたのは、なんと90刷。大ロングセラーだった。

読むと、何故ロングセラーになったかがわかる。

西岡さんは、まさにたたき上げの宮大工だが、体で、飛鳥時代の建物の凄さを知った。そして、それを、本書でそれを、平易に説明してくれる。

小原さんは、その西岡さんが体で感じたことを科学的な見地から立証していくが、その体で感じたことが、科学的に根拠のあることであることがわかってくる。

木は、鉄よりも長持ちするイメージはあったが、最初の3~4百年は逆に強度が増すのだという。それから強度は落ち始めるが、そのスピードは極めて遅い。

木の種類、生えている環境によって、扱い方が全く違う。

それをうまく使うのが、大工の腕のみせどころだ。

それにしても、もう立派なヒノキが世界中探しても見つからなくなっているという。

そういえば、金沢城の再建使われた木ももう入手困難と説明されていた。

一体飛鳥時代の人は、どうやってその知見を持ったのか。大陸から伝わっただけでは、説明できない。

なぜなら、生えてる木が違うからだ。

ただ、礎石を使う工法は、大陸から伝わったものであると思われる。

日本から、韓国に伝わったのではないかと思われる技術もある。

単なる建築の話だけではなく、当時の人、物、文化の流れ、仏像にまで、話が広がる。

古代史ファンであれば、必須の一冊。

調子は、ほどほど。

本書は、本屋で見つけた。

著者の一人である西岡常一さんは、有名人だから知っていただ、もう一人の小原二郎さんは、農学博士で、木材工学のプロだ。

この現場のたたき上げの西岡さんと、その分野での科学の面からのプロの共著というユニークな組み合わせが、本書の最もユニークなところだろう。

初版が1978年で、ゲットしたのは、なんと90刷。大ロングセラーだった。

読むと、何故ロングセラーになったかがわかる。

西岡さんは、まさにたたき上げの宮大工だが、体で、飛鳥時代の建物の凄さを知った。そして、それを、本書でそれを、平易に説明してくれる。

小原さんは、その西岡さんが体で感じたことを科学的な見地から立証していくが、その体で感じたことが、科学的に根拠のあることであることがわかってくる。

木は、鉄よりも長持ちするイメージはあったが、最初の3~4百年は逆に強度が増すのだという。それから強度は落ち始めるが、そのスピードは極めて遅い。

木の種類、生えている環境によって、扱い方が全く違う。

それをうまく使うのが、大工の腕のみせどころだ。

それにしても、もう立派なヒノキが世界中探しても見つからなくなっているという。

そういえば、金沢城の再建使われた木ももう入手困難と説明されていた。

一体飛鳥時代の人は、どうやってその知見を持ったのか。大陸から伝わっただけでは、説明できない。

なぜなら、生えてる木が違うからだ。

ただ、礎石を使う工法は、大陸から伝わったものであると思われる。

日本から、韓国に伝わったのではないかと思われる技術もある。

単なる建築の話だけではなく、当時の人、物、文化の流れ、仏像にまで、話が広がる。

古代史ファンであれば、必須の一冊。

今日は、暑い1日だった。

まるで、梅雨明けだ。

水不足心配。

本書は、ネットで見つけた。

JOHNの絵の傑作を集めた画集だ。

2014年出版。

知っているのもあるし、知っていないものもある。

知っていて、載っていないものもある。

でも、小野洋子さんが監修しているだけあって、しっかりした画集になっている。

子供の時の絵、自画像、日本の絵、本のための絵、洋子との絵、家族の絵と、テーマ別に構成で、綺麗に並べられている。

ARTとしても、すばらしい作品群になっていることがわかる。

最新のが、1979年になっているが、享年になってしまった1980年の作品がなかったのか、ちょっと気になる。

ただ、ミュージッシャンとして、復活しようとしていたJOHNだから、絵は描いていなかったのかもしれない。

日本に因んだ絵も多く、見ていて楽しいし、JOHNの世界に近づけた気もするし、The Beatles ファンだったら、持っていてもいい逸品。

まるで、梅雨明けだ。

水不足心配。

本書は、ネットで見つけた。

JOHNの絵の傑作を集めた画集だ。

2014年出版。

知っているのもあるし、知っていないものもある。

知っていて、載っていないものもある。

でも、小野洋子さんが監修しているだけあって、しっかりした画集になっている。

子供の時の絵、自画像、日本の絵、本のための絵、洋子との絵、家族の絵と、テーマ別に構成で、綺麗に並べられている。

ARTとしても、すばらしい作品群になっていることがわかる。

最新のが、1979年になっているが、享年になってしまった1980年の作品がなかったのか、ちょっと気になる。

ただ、ミュージッシャンとして、復活しようとしていたJOHNだから、絵は描いていなかったのかもしれない。

日本に因んだ絵も多く、見ていて楽しいし、JOHNの世界に近づけた気もするし、The Beatles ファンだったら、持っていてもいい逸品。

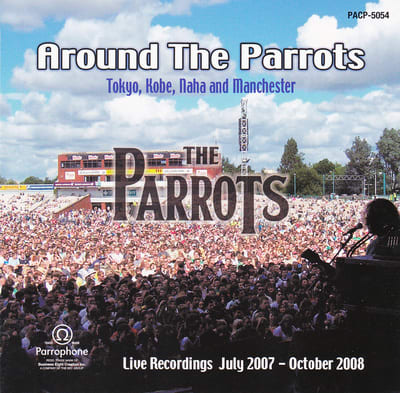

本CDは、先日のAbbey Road で買った。

当日は、違ったが、普段は、Parrotsが演奏している。

そのParrotsの2007年から2008年にかけてのライブ音源だ。

録音場所は、イギリスと日本だが、かなり臨場感あふれる。

最近のライブ盤は、結構洗練されているから、昔のライブ盤という感じか。

演奏の乗りもいいし、観客の乗りもいい。

ライブに向く曲が多く選ばれていることもあるが、Taxmanや、Mr.Moonlightなど、実際にライブで演奏された記憶のない歌も含まれ、新鮮感もある。

解説によると、Parrotsが結成されたのは、1990年。最初のCDが、2001年。この音源は、その6~7年後になるが、2013年には、Paulの前で演奏するという奇跡を起こし、今も毎晩のように六本木で演奏する。

トリビュートバンドと言えば、Cavern ClubでみたThe Cavern Beatlesが凄かったが、いっしょにコンサートやったら面白いかな。

今度、The Cavbern Beatlesの方も、来日するみたいだし。

マニア向けのCD。