今日もダブルヘッダー?

日中は、鶯谷にある書道博物館に生まれて初めて行った。

東博でやっていた王義之と蘭亭序のコラボ展示が今週までだったので。

鶯谷駅から5分ぐらいだが、博物館の前に、子規庵があった。

亡くなるまでの8年半、暮らしたという。

建物は、戦災で焼けたものを再建したのだそうだ。

現在、冬季?休館中だが、5月からオープンする模様。

始めて訪れた書道博物館。

周りの雰囲気が、ラブホばかりでいまいちだが、古くからの東京の地区。

本博物館は、中村不折という洋画家&書家が蒐集したものを展示する博物館だが、全て中村氏が独力で蒐集したというから凄い。

正岡子規と共に、中国に出兵したことがきっかけだったという。

その後、台東区に寄贈され、今は、台東区立になっている。

企画展の王義之と蘭亭序のコーナーは、大賑わいでびっくり。

書道ファンが多いのか、中国の歴史好きが多いのか。

会期が迫っていることもあるのだろうが、文化的な日本人が多いことは、頼もしい。

展示の方は、東博のより、断然充実していて見ごたえ大。

いろんな美術館から、国宝も含めて集まっている。

蘭亭序はもちろんだが、その他有名な書家の書の摸本が多数展示されている。

いかに、この頃の書の人気が高かったのかがよくわかる。

正倉院御物の中にもある。

そして、その摸本も、比べて見ると、模写した人の個性が現れていて、面白い。

一番古い模写と思われる唐時代のものもあるが、これだけのものが日本に残されていること自体、日本の中国文化への憧れを表すものだ。

すばらしかった。

蘭亭序の現物は、唐の玄宗皇帝のお墓に埋葬されてしまったが、その玄宗皇帝が、作らせた摸本が、増殖を重ねて今に至っている。

本館に続く中庭に中村氏の銅像があった。

庭もきれいに整備されている。

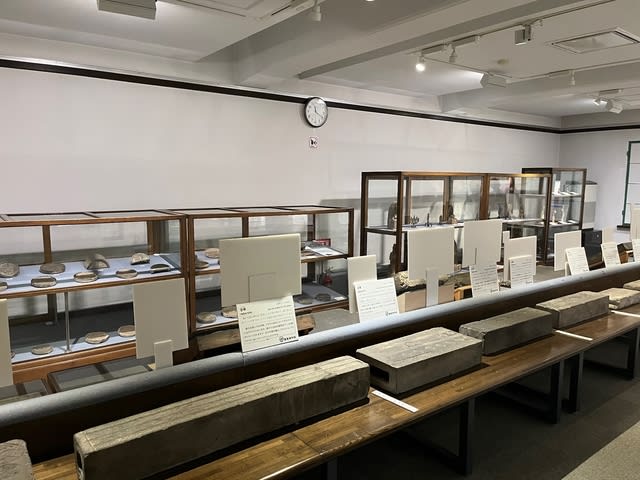

本館の方は、常設展示で、中村氏が蒐集したものが所せましと展示されている。

それぞれが、東博の東洋館に展示されていてもおかしくないようなお宝ばかりで、見ごたえあり。

一般的な青銅器や、銅鏡などもあるが、見たことのない、字入りの壺(紀元2世紀頃のもの)とか、せん(土篇に専)という建築財とか、漢字に関するものは何でもあるという感じ。

その中で、漢字の変遷や、使われ方の変化などがわかる。

企画展、常設展とも見ごたえのある内容だった。

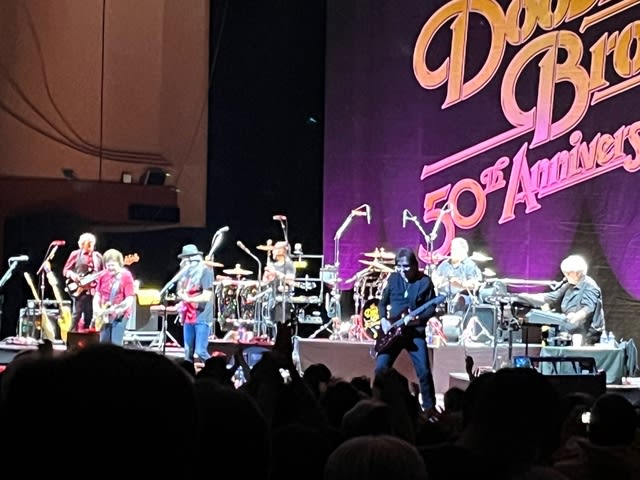

夜は、一転、PLAYING FOR CHANGEのライブへ。

Char さんが一緒にプレイ。

ICHIKA NITOさんと、和太鼓の方(名前聞き洩れた)が、途中参加。

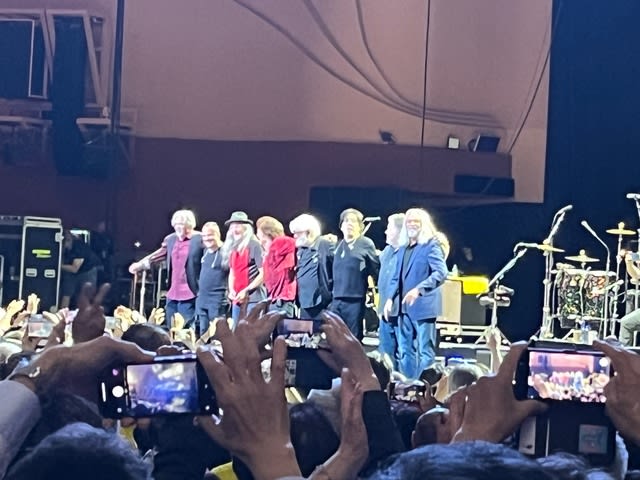

にぎやかなステージだった。

最前列で、大迫力。

こんなInternatinalなグループは見たことがない。

どうやって、集まり、どうやって曲を選び、どうやって演奏しているのだろうか。

コミュニケーションは、英語でやるしかないだろうが。

みなうまい。

H/Pで調べたメンバー(紹介はあったが、変わった名前の人が多く聞き取りにくい)。

Mermans Mosengo (Congo Republic:vocal,guitar)

Jason Tamba (Congo Republic:vocal guitar)

Lipuo Titi Tsira (South Africa:vocal)

Tula Ben Ali (Israel:vocal)

Claire finley (USA:bass)

Mateo Mathieu Aupitre (France:sax)

Louis Mhlanga (Zimbabwe:guitar)

Coutney "Bam" Diedrick (Jamaica:drums)

Keiko Komaki (Japan:keybords)

オープニングで、創始者のMark Jonson さんの、活動の趣旨の説明があり、コンサート開始。

一部知っている曲もあったが、ほとんど知らない、かつ様々なジャンル(レゲエ、ゴスペル、アフリカ民族音楽?、ファンク、ボサノバetc.)の曲が次々と。

たっぷり1時間半の大熱演だった。

楽しいステージというのはまさにこのことだろう。

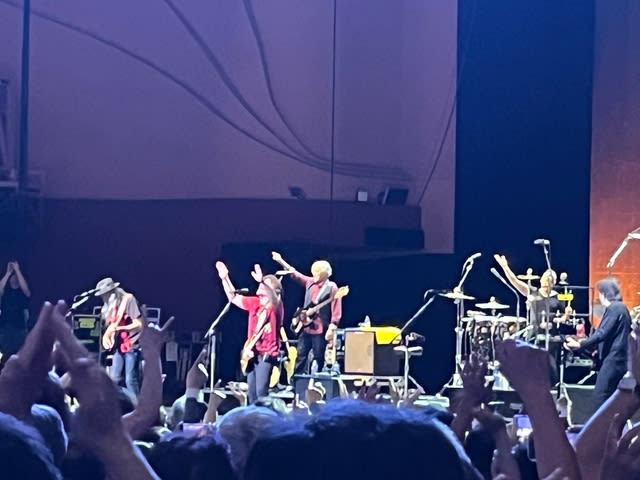

席は、まさにCharさんのド真ん前。

ずっとこのpinkのストラトをプレイしていたが、途中全く同型の別のギターに変えたりもしていた。

チューニングが狂ったのだろうか。

後ろのピラミッドみたいのが、Charさん、専門のスピーカー。

合いの手を入れるような演奏がほとんどだが、途中、リードギターで沸かせる場面も。

基本的には、PLAYING FOR CHANGEの演奏を引き立たせる演奏に徹した。

ICHIKAさんのプレイは独特で、繊細で、きれい。

ICHIKAさんの方が、もっとド真ん前。

人気が出るのがよくわかる。

ネックがないギター(チューニングは、ボトムの方でやるみたい)。

和太鼓の方は、Mosengoさんとの、太鼓競演。

すばらしひマッチングだった。

曲に入ってからも、違和感なく溶けこんだ演奏。

充実の1日。