大事な報告書が出されました。

基本的人権を守るべき裁判所からの報告と談話です。

**********最高裁判所HP*********************

http://www.courts.go.jp/about/siryo/hansenbyo_chousahoukokusyo_danwa/index.html

ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について

最高裁判所事務総局は,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査委員会」を設置して調査を行い,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定の調査に関する有識者委員会」を開催して有識者委員の意見を聞いた上で,このたび,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表しました。

調査結果に関し,最高裁判所裁判官会議は,以下のとおり,談話を発表しました。

・ ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書(PDF:663KB)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2804chousahoukokusho.pdf

・ ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書(骨子)(PDF:95KB)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2804chousahoukokusho_kossi.pdf

最高裁判所裁判官会議談話

「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表するに当たり,同報告書に示されたとおりハンセン病に罹患された方々への裁判所による違法な扱いがなされたことにつき,ここに反省の思いを表すものです。

長きにわたる開廷場所の指定についての誤った差別的な姿勢は,当事者となられた方々の基本的人権と裁判というものの在り方を揺るがす性格のものでした。国民の基本的人権を擁護するために柱となるべき立場にありながら,このような姿勢に基づく運用を続けたことにつき,司法行政を担う最高裁判所裁判官会議としてその責任を痛感します。これを機に,司法行政に取り組むに当たってのあるべき姿勢を再確認するとともに,今後,有識者委員会からの提言を踏まえ,諸施策を検討して体制づくりに努め,必要な措置を,速やかに,かつ,着実に実施してまいります。

ハンセン病に罹患された患者・元患者の方々はもとより,御家族など関係の方々には,ここに至った時間の長さを含め,心からお詫びを申し上げる次第です。

法律家の皆様が、身銭をきって、意見広告を、1/18の日経新聞に出されていました。

現在、日本国憲法において、緊急事態条項のための改憲が問題として挙がっています。

夏の参議院選挙(同日の衆議院選挙の可能性もあり)に向け、私たち国民ひとりひとりが、じっくりと考えていく必要があります。

1月4日の毎日新聞社説は、立憲民主主義の大切なこと、「憲法が国民に特定の価値観を押しつけるものであってはならない」という憲法で重要なことを伝えています。

*****************毎日新聞****************************************

http://mainichi.jp/articles/20160104/k00/00m/070/111000c

社説

安倍政権と憲法 生活者の実感を大切に

毎日新聞2016年1月4日 02時30分(最終更新 1月4日 02時30分)

政治は選挙を経てギアチェンジを繰り返す。今年は参議院の選挙が実施される年だ。

返り咲きから4年目に入った安倍晋三首相は、参院選に並々ならぬ闘志を抱いているようだ。

例年より半月ほど早く、きょうから通常国会が開幕する日程にしたのも、昨年暮れに公明党の主張を入れて軽減税率の協議を決着させたのも、すべては参院選を有利に戦うための布石とみられている。

ただし、参院選はあくまで表の主役、陰に控える真の主役は憲法だと考えておくべきだろう。

公布から70年の節目

安倍首相は昨年11月28日、自ら会長を務める右派系の議員連盟「創生日本」の会合でこう訴えている。

「憲法改正をはじめ占領時代に作られた仕組みを変えることが(自民党の)立党の原点だ。来年の参院選で支援をお願いしたい」

今年11月3日で憲法は公布から70年を迎える。来年は施行70年だ。これまで一度も改正されていない。

憲法を変えるには、衆参両院ともに「総議員の3分の2以上」の賛成を得て改正案を発議し、国民投票にかけなければならない。一時の多数派の意向だけで容易に変更ができないよう設けられた高いハードルだ。

現在、与党である自民、公明両党は衆院で3分の2以上の議席を占める。しかし、参院では3分の2まで30議席程度足りない。

安倍首相の自民党総裁任期は2018年9月までだ。長期政権を視野に入れる首相だが、党規約を改正して任期を延長しない限り、参院選に臨むのは今年が最後になる。

このため、首相としては何としても参院選に大勝し、改憲要件をクリアしたいところだろう。

会期150日間の通常国会は6月1日に閉会する。その直前、5月26日からは日本で主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)が開催され、安倍首相が議長を務める。

これならサミットの成果を誇示する形で参院選になだれ込める。会期末に衆院を解散すれば7月に衆参同日選も可能になる。少なくとも同日選をにおわしておけば、野党の足並みを乱すことができる。

安倍政権が設定した国会日程からは、こんな思惑がうかがえる。

首相は参院選に向けて「1億総活躍社会」の実現や「新三本の矢」をアピールするはずだ。

選挙前までは経済最優先を訴え、選挙が終わると国論を二分するような政策を数の力で押し切る。安倍政権の政治手法の特徴である。

今年の参院選で同じことが繰り返されてはならない。結果次第で憲法改正という戦後最大のギアチェンジに直結する選挙になるからだ。

すでに自民党内では、参院選後をにらんで大災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にしようとする動きがある。昨年来言われてきた「お試し改憲」に近い発想だ。憲法に風穴を開けて本丸の9条に迫ろうというのだろう。

安倍首相が改憲に執念を燃やす理由を知るうえで印象深いやり取りがある。昨年5月の党首討論だ。

価値観を押しつけるな

日本が敗戦時に受け入れたポツダム宣言について、共産党の志位和夫委員長から感想を求められた安倍首相は「つまびらかに読んでいないから論評を差し控えたい」と答えた。

志位氏がただしたのは、宣言が日本の行為を「世界征服の挙」と非難している部分だったが、宣言は同時に日本の民主化と言論の自由、基本的人権の確立を求めている。

憲法学者の長谷部恭男氏は「国家が戦争を通じて攻撃しているのは、実は敵国の憲法原理だ」と述べている。この表現に従えば、日本は憲法の戦いに敗れて、新たな憲法原理を獲得したことになる。

「戦後レジームからの脱却」を唱え、現憲法を「占領軍の押しつけ」と呼んできた安倍首相だ。出発点であるポツダム宣言を読んでいないとは考えにくい。むしろ、宣言への抵抗感を隠すために論評を避けたととらえるのが自然ではないか。

私たちは憲法改正を決して否定はしない。改憲論者は好戦的で、護憲論者は平和主義といったステレオタイプの色分けも排する。

ただし、憲法が国民に特定の価値観を押しつけるものであってはならない。日本の伝統は守られるべきだが、憲法による保護を一番必要としているのは普遍的な人権だ。

すなわち最も基本的な国のルールである憲法の改正論議は、国民がいかに暮らしやすい国にするかをベースに組み立てられるべきだろう。

憲法が定めるのは抽象的なことではない。自由に小説や音楽を楽しめるのも、差別はいけないと多くの人が考えるのも、外国との関係を良くしようとする力が働くのも、憲法が基になっている。

憲法の議論ではそんな生活者の実感を大切にしたい。憲法は権力者のものではなく、私たちのものだ。

高視聴率ではじまった朝のNHK連続テレビドラマ『あさが来た』。

ドラマは、今から150年ほど前の明治直前、1860年代の時代から始まっています。

幼いあさには、いいなずけがあり、将来の結婚相手がすでに決められています。

京都の商家の娘は、「おなごに学問はいらない」として、本を読むことも、そろばんを習うことも許されていません。

あさちゃんは、現代の日本をどんなにうらやむでしょうか。

その実質的な意味での実現がまだまだできていない場合があるかもしれませんが、

日本国憲法は、誰に対しても、婚姻の自由(憲法24条)も、教育を受ける権利(逆を言うと、教育を子どもに受けさせる国の義務)(憲法26条)も、きちんと保障しています。

******日本国憲法*******

「政教分離」は、日本国憲法の説くところです。

********

日本国憲法

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

*********

憲法20条は、太平洋戦争の過ちのうえに獲得した条文ではあるものの、すでに、福沢諭吉は、『文明論之概略』において、「政教分離」に通じる考えを述べていたことに驚きます。

*********

文明論之概略 巻の3 第6章 智徳の弁

結局宗旨のことはこれを度外におくべきものに任ずべきのみ。学者の力を尽くすも、政府の権を用るも、如何ともすべきものにあらず。ただ自然の成行に任ずべきのみ。故に書を著して宗旨の是非正邪を論じ、法を設けて宗旨の教を支配せんとする者は、天下の至愚というべし。

日本国憲法23条 学問の自由は、これを保障する。

私が、最も好きな条文の一つ。

山口先生が書かれておられます。

「文科系の学問の目的の一つは、権力と正義の識別を教えることにある。

強者に対しても臆せず理非曲直を明らかにすることこそ、学問の力である。」

学問の力を、信じています。

憲法学者が、最近、わかりやすく憲法について語ってくださっています。

以下は、佐藤幸治・京大名誉教授。

**********毎日新聞(2015/06/06)***************************

http://mainichi.jp/feature/news/20150606mog00m040002000c.html

憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」 佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判

2015年06月06日

◇「立憲主義の危機」シンポで基調講演

日本国憲法に関するシンポジウム「立憲主義の危機」が6日、東京都文京区の東京大学で開かれ、佐藤幸治・京大名誉教授の基調講演や憲法学者らによるパネルディスカッションが行われた。出席した3人の憲法学者全員が審議中の安全保障関連法案を「憲法違反」と断じた4日の衆院憲法審査会への出席を、自民党などは当初、佐藤氏に要請したが、断られており、その発言が注目されていた。

基調講演で佐藤氏は、憲法の個別的な修正は否定しないとしつつ、「(憲法の)本体、根幹を安易に揺るがすことはしないという賢慮が大切。土台がどうなるかわからないところでは、政治も司法も立派な建物を建てられるはずはない」と強調。さらにイギリスやドイツ、米国でも憲法の根幹が変わったことはないとした上で「いつまで日本はそんなことをぐだぐだ言い続けるんですか」と強い調子で、日本国憲法の根幹にある立憲主義を脅かすような改憲の動きを批判した。

戦後作られた日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)の押し付けとも言われる。しかし、佐藤氏は「日本の政府・国民がなぜ、軍国主義にかくも簡単にからめとられたかを考えれば、自分たちの手で、日本国憲法に近いものを作っていたはずだ」と述べた。

佐藤氏は、神権的観念と立憲主義の両要素を含んでいた明治憲法下の日本が、憲法学者、美濃部達吉の「天皇機関説」の否定を契機に「奈落への疾走を加速させ」、太平洋戦争に突入していった歴史を説明。終戦の日の1945年8月15日は、明治憲法下の日本が、大正デモクラシーのような一定の成果を上げながら、どうしてひたすら戦争に突き進んでいったかについて、根本的な反省を加え、日本のかたちの抜本的な再構築に取り組むスタートとなるべき日だったと指摘した。また、アジアの人々に筆舌に尽くしがたい苦しみを与えたことも踏まえ「悔恨と鎮魂」を伴う作業が必要だったと話した。

第二次世界大戦後、各国では、大戦の悲劇を踏まえ、軍国主義を防げなかった憲法の意義をとらえ直す動きが起こったという。佐藤氏はその結果、(1)憲法制定権力として国民が、統治権力による権力の乱用を防ぐ仕組みを作る(2)基本的人権の保障を徹底する(3)「戦争は立憲主義の最大の敵」という考えから、平和国家への志向を憲法に明記する−−などの原則が強調されることになり、日本国憲法にはその特質がよく表れているとした。

パネルディスカッションでは、違憲とは言えないかもしれないが、憲法の精神には反していることを示す「非立憲」という言葉が話題になった。これまで、特に政治家の行動を戒めるために使われてきた言葉という。樋口陽一・東大名誉教授は、憲法改正の要件を定める憲法96条を改正し、国会発議のハードルを下げる「96条改正論」や、政府・与党による安保法制の提案の仕方そのものが「非立憲の典型」と批判した。【尾村洋介/デジタル報道センター】

**********************************************

*********************************************************

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150606-00000006-jnn-pol

憲法学者の「違憲判断」の波紋、歴代“法の番人”も問題視

TBS系(JNN) 6月6日(土)3時30分配信

安全保障法制です。4日、憲法学者から相次いで「集団的自衛権の行使は憲法違反だ」との見解が示されたことを受け、5日行われた特別委員会で野党側が追及、政府与党側は火消しに追われました。集団的自衛権をめぐっては、「法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の歴代の長官からも問題視する声が相次いでいます。ビデオでご覧ください。(05日23:40)

最終更新:6月6日(土)3時30分

日本の違憲審査制を付随的審査制としてとらえていることを示しています。

裁判所の違憲審査権は、「司法権の範囲内」で行使されるものであり、その司法権の発動には「具体的な争訟事件」の定期が必要である。

下線部参照。

憲法81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

***********最高裁ホームページ*********

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/057366_hanrei.pdf

主 文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実

原告訴訟代理人は請求の趣旨として、昭和二六年四月一日以降被告がなした警察

予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為(行政行為は勿論事実行為私法上の行

為の外予備隊の設置維持に関する法令規則の一切を含む。別紙目録の記載は例示に

過ぎない)の無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする旨の判決を

求めその請求原因として別添訴状中請求の原因及び昭和二七年七月一六日附準備書

記載のとおり述べた。

理 由

原告は、最高裁判所が一方司法裁判所の性格を有するとともに、他方具体的な争

訟事件に関する判断を離れて抽象的に又一審にして終審として法律、命令、規則又

は処分が憲法に適合するや否やを判断する権限を有する点において、司法権、以外

のそして立法権及び行政権のいずれの範疇にも属しない特殊の権限を行う性格を兼

有するものと主張する。

この点に関する諸外国の制度を見るに、司法裁判所に違憲審査権を行使せしめる

もの以外に、司法裁判所にこの権限を行使せしめないでそのために特別の機関を設

け、具体的争訟事件と関係なく法律命令等の合憲性に関しての一般的抽象的な宣言

をなし、それ等を破棄し以てその効力を失はしめる権限を行わしめるものがないで

はない。しかしながらわが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う

権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されること

を必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して

憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を

下すごとき権限を行い得るものではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違

憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、

この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲

法七六条一項参照)。原告は憲法八一条を以て主張の根拠とするが、同条は最高裁

判所が憲法に関する事件について終審的性格を有することを規定したものであり、

従つて最高裁判所が固有の権限として抽象的な意味の違憲審査権を有すること並び

にそれがこの種の事件について排他的なすなわち第一審にして終審としての裁判権

を有するものと推論することを得ない。原告が最高裁判所裁判官としての特別の資

格について述べている点は、とくに裁判所法四一条一項の趣旨に関すると認められ

るがこれ最高裁判所が合憲牲の審査のごとき重要な事項について終審として判断す

る重大な責任を負うていることからして十分説明し得られるのである。

なお最高裁判所が原告の主張するがごとき法律命令等の抽象的な無効宣言をなす

権限を有するものとするならば、何人も違憲訴訟を最高裁判所に提起することによ

り法律命令等の効力を争うことが頻発し、かくして最高裁判所はすべての国権の上

に位する機関たる観を呈し三権独立し、その間に均衡を保ち、相互に侵さざる民主

政治の根本原理に背馳するにいたる恐れなしとしないのである。

要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛

争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁

判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲牲を判断する権限を

有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。そして弁論の趣旨

よりすれば、原告の請求は右に述べたような具体的な法律関係についての紛争に関

するものでないことは明白である。従つて本訴訟は不適法であつて、かかる訴訟に

ついては最高裁判所のみならず如何なる下級裁判所も裁判権を有しない。この故に

本訴訟はこれを下級裁判所に移送すべきものでもない。

以上の理由により、本件訴訟は不適法として却下すべく、訴訟費用の負担につき

民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致の意見によるものである。

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

日本国憲法 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

下線をひきましたが、学問における「真理の探究とは既成の権威への挑戦にほかならない」。

だからこそ、学問は、直接的にも間接的にも、時の権力者から圧力がかかりやすい。

学問の自由が守られる社会であり続けてほしい。

学問の自由は絶対に守らねばなりません。

******朝日新聞 天声人語(2015/05/03)******

時代の変化に的確に対応することは難しい。たとえば社会から自由が失われようとしている時、自由など今どき通用しないのだという頭ごなしの主張が世の中で幅を利かせる。すると人々はその変化を仕方ないこととして納得してしまう。

これは将基面貴巳(しょうぎめんたかし)さんが昨年出した『言論抑圧』が描く戦前日本の姿だ。東京帝大教授だった矢内原(やないはら)忠雄は1937年、軍国化を進める政府に批判的な論文を書き、辞職に追い込まれた。この「事件」を素材に、著者は同調圧力の怖さを示す。

当時のような危うい変化の時を、今まさに迎えている。そんな危機感から、「学問の自由を考える会」が先日発足した。国立大学の入学式などで国旗を掲揚し、国家を斉唱するよう文科相が「要請」するという話が出て、大学教授らが立ち上がった。

強制ではない。儀式でのことであり、研究や教育内容への介入ではないー。こうした声に、会の代表で教育学者の広田照幸さんらは反論する。要請は必ず圧力になる。式自体も教育の機会であり、今回これを認めれば、政府が研究の中身にまで口を出す突破口になりかねたい、と。

会が強調するように、真理の探究とは既成の権威への挑戦にほかならない。大勢順応や付和雷同とは対極にある営みだ。大学に無神経な同調圧力を加えるなら、創造的な成果を生む芽を摘んでしまわないか。

憲法は学問の自由を保障する。歴史に見る通り、一度失った自由は容易に取り戻せない。きょう、改めて心に刻みたい。

*************************

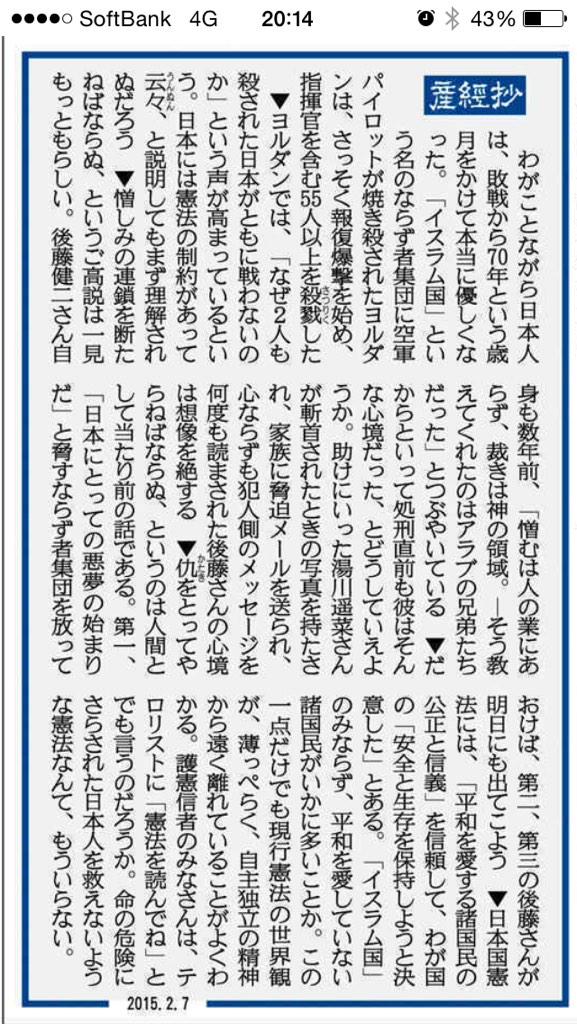

憲法全文をお読みになって、産經抄(2015.2.7)のコラム担当の方は、書かれたのであろうか?

私は、信じます。

この憲法があるから、日本独自の形で、世界に貢献できるのである。

この憲法のもと、世界の不正義と、日本は、戦うのである。

一方で、法政大学総長。悲しい事件を受け、学問の府のありかたを述べられておられます。

憲法の精神が生きた文面であると考えます。

***********法政大学ホームページ******************

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/socho/message02.html

法政大学とその付属校で学び働く皆さんへ

皆さんに、たいへん悲しいお知らせをしなければなりません。

法政大学の付属校(法政大学第二高等学校)と社会学部で学んだ卒業生、後藤健二さんが、誘拐され拘束された末、殺害されたと思われます。これが事実であるならば、総長として、卒業生がこのような経過で命を奪われたことは、実に悲しく耐えがたい思いです。

本学は、後藤さんが本学卒業生であることを把握しておりましたが、極めて難しい交渉が続く中、今まで報告や発言をさしひかえていました。

後藤さんは卒業後、インデペンデント・プレスという映像制作会社を自ら設立し、紛争地域で生きる弱者である子どもたちや市民の素顔を取材し、私たちに伝え続けてきたジャーナリストです。常に平和と人権を希求して現地で仕事をされてきたことに対し、ここに、心からの敬意と、深い哀悼の意を表します。

いかなる理由があろうと、いかなる思想のもとであっても、また、世界中のいかなる国家であろうとも、人の命を奪うことで己を利する行為は、決して正当化されるものではありません。暴力によって言論の自由の要である報道の道を閉ざすことも、あってはならないことです。

法政大学は戦争を放棄した日本国の大学であることを、一日たりとも忘れたことはありません。「自由と進歩」の精神を掲げ、「大学の自治」と「思想信条の自由」を重んじ、民主主義と人権を尊重してきました。さらに、日本の私立大学のグローバル化を牽引する大学として、日本社会や世界の課題を解決する知性を培う場になろうとしています。その決意を新たにした本学が、真価の問われる出来事にさらされた、と考えています。

なぜこのような出来事が起きたのか、この問題の本当の意味での「解決」とは何か、私たちは法政大学の知性を集め、多面的に考えていきたいと思います。

まず全学の学生・生徒・教職員が人ごとではなく、この世界の一員として自らの課題と捉え、卒業生としての後藤さんの価値ある仕事から多くを学びつつ、この問題を見る視点を少しでも深く鋭く養って欲しいと、心から願っています。

法政大学総長 田中優子

8月31日は、憲法31条。

ひとつの目標31条まで来ました。

お付き合いくださいました皆様にこころから感謝申し上げます。

31条は、日本国憲法では、13条と共に、最も大事な条文のひとつです。

32条以下40条までの刑事手続き上の権利の保障について、総則的な位置づけではありますが、刑事手続きだけでなく、行政手続きも含めた規定です。

限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた成田新法事件(最高裁大法廷判決平成4・7・1)では、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121528347899.pdf

「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、

行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然

に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。

しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政

手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応

じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与

えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、

行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定

されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの

ではないと解するのが相当である。」

現在、行政手続法(平成5年法88号)の成立によって、行政手続きによっても告知・聴聞を受ける機会が保障されることになっています。

**********************

日本国憲法

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

自民党案

(適正手続の保障)

第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

**********************

自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。

また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。

8月30日は、30条です。

30条は、「教育を受けさせる義務(26条)(親が子どもに教育を「受けさせる」であって、教育を「受ける」ではありません。)」「勤労の義務(27条)(とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができる意味ではありません。)」とともに、国民の三大義務のひとつ「納税の義務」を規定しています。

権利や自由への国家による侵害を排除するという人権保障の趣旨には合致しませんが、立憲主義のもとで国政が国民の納める税金によって運営されることに鑑み、納税の義務を憲法にうたわれています。

************************

日本国憲法

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

自民党案

(納税の義務)

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

************************

自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。

また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。

一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の考察。

8月29日は、29条。私有財産制度を規定した重要な条文です。

前のブログに、二つほど、知識の整理をしておりますので、ご参考にしてください。

<ご参考>

財産権は、地方公共団体の議会が制定する条例による制限が許されるか。(憲法29条、94条)

憲法29条 財産権保障「特別犠牲説」、「正当な補償」としての「完全補償説」と「相当補償説」

*************************

日本国憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

自民党案

(財産権)

第二十九条 財産権は、保障する。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

**************************

ご覧のように、自民案は、日本国憲法29条1項で、財産権は「侵してはならない」とトッププライオリティーをおいて守るべきものであるところ、その文言を削除したうえ、ランクを下げた「保障する」に文言を置き換えています。

私有財産制度は、政教分離、大学の自治、地方自治制度とともに、日本国憲法下、規定された絶対に守られるべき制度のひとつです。

侵害されてはならない私有財産であるけれども、現行憲法下でも29条2項、3項の根拠規定から、選挙・国会での慎重な審議・多数決という3要素からなるプロセスを経ることによって、過度の規制・合理的な理由のない規制を抑制しながらも、財産権を規制することを可としています。

その場合、自分の財産について「特別の犠牲」を払った人には、原則「完全補償」されることが約束されています。

現行憲法下、私有財産制度の運用ができているわけであり、なんら文言の変更は必要のないところです。

それとも、「侵してはならない」私有財産制度の文言を削除・置き換える自民党は、私有財産制度をさえ否定していくことをお考えなのでしょうか?国家主義体制確立のために?

28日は、28条。

28条は、労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

団結権:労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利。

団体交渉権:労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)

団体行動権:労働者の団体が労働条件の実現を図るため団体行動(争議行為)を行う権利。

公務員の労働基本権は、現行法上、以下の制限がなされている。

1)警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または刑事施設に勤務する職員

団結権×、団体交渉権×、団体行動権×

2)非現業の一般の公務員

団結権○、団体交渉権×、団体行動権×

3)現業の公務員

団結権○、団体交渉権○、団体行動権×

*****************

日本国憲法

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

自民党案

(勤労者の団結権等)

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

******************

自民党案は、公務員の労働基本権の制限を規定する条項を2項として、新設しています。

「公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置」として人事院勧告があり、人事院勧告については、全農林警職法事件の最高裁判決で、岸・天野追加補足意見が、勧告が機能しない場合には、その回復を求める争議は合憲であることをのべていることが有名です。

*****全農林警職法事件(昭和48・4・25) 抜粋************

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115747561765.pdf

わが国で、公務員の争議行為の禁止

について論議されるとき、代償措置の存在がとかく軽視されがちであると思われる のであるが、この代償措置こそは、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家 的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違憲とされ ないための強力な支柱なのであるから、それが十分にその保障機能を発揮しうるも のでなければならず、また、そのような運用がはかられなければならないのである。 したがつて、当局側においては、この制度が存在するからといつて、安易に公務員 の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮 りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいと みられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と 認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上 保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこと だけの理由からは、いかなる制裁、不利益をうける筋合いのものではなく、また、 そのような争議行為をあおる等の行為をしたからといつて、その行為者に国公法一 一〇条一項一七号を適用してこれを処罰することは、憲法二八条に違反するものと いわなければならない。

****************************************

自民党案第二項は、このような条文を新設しなくとも現状公務員の争議行為の制限はなしえているため、真に必要な条文であるかどうかは、議論が必要です。

公務員の皆様、いかがお考えでしょうか。