小児虐待は、その子どもに、深刻な影響を及ぼします。

●生命への危機、心理的外傷(トラウマ)

●愛着障害による様々な問題行動、人格の歪み

●自己イメージの低下

●脳や内臓機能(胸腺の萎縮)へのダメージ

●非行化、人格障害、解離障害、多重人格、精神障害、自殺

●世代間連鎖、二次的虐待

取り組みとして、

・児童相談所での個人的対応ではなく、組織的な対応(平成15年(2003年)岸和田事件)

・24時間体制の通告受理➨全国共通ダイヤル189(平成27年(2015年)に制度化)

・都道府県知事による保護者への指導を受けることの勧告

(課題:児童相談所と保護者間での指導であり、第三者的調整機関がない)

・予防支援に力点(平成20年(2008年)ごろより)、こんにちは赤ちゃん事業、特定妊婦のフォロー

・民間(子ども食堂、学習支援、フードバンク、シェルター、居場所づくり等)と要保護児童対策地域協議会との連携

・家族再統合支援:課題:再統合する・しないの基準が設定されていない

課題:里親、保護者、ホスタリング、市町村の連携が重要。

課題:児童養護施設と保護者の情報共有、児童養護施設の退所後の児童福祉司や職員による定期的家庭訪問、施設と家庭の養育方針や生活習慣の違いから子どもがストレスを受けている。

・施設など入所人数 総数37925人(平成30年全国数値-厚労省)

児童養護施設24908人、里親5556人、ファミリーホーム1548人

児童心理治療施設1366人、児童自立支援施設1226人、乳児院2678人

自立援助ホーム643人

里親委託率20.5%(里親*ファミリーホーム児童数/里親・ファミリーホーム・児童養護施設・乳児院の総児童数)

➨「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年8月)で乳幼児の75%、学齢児の50%を里親に委託する方針が示される。

・生い立ちの整理作業➨ライフ・ストーリー・ワーク(英では法律で義務化)課題:子どもが生い立ちに負い目を追わないようにすること

・施設からの自立支援

週末里親(大阪市平成6年(1994年)に制度化)、ソーシャル・スキル・トレーニング、企業でのインターンシップ、個別学習体制、施設退所後の居場所、宿泊型シェルター(例、子どもセンターぬっく)、

・ケース支援のポイント

自然な流れで話さる環境をつくる、詮索的な質問は避ける

家族病理への対応、ワンポイント改善(万が一は、ここに電話して)も効果的

権限を持つ当事者への働きかけをする。継続ケースは、概ね3か月に一度の見直し

・令和元年(2019年)児童福祉法等の改正

しつけに際し、体罰を加えてはならない。

施行後5年を目途に、中核市及び特別区に児童相談所を設置できるよう政府は支援

児童の意見表明権を保障する仕組みを施行後5年を目途に構築

など

*参考 第124回日本小児科学会 教育講演11『児童虐待問題総論と課題~福祉分野の実際~』津崎哲郎氏

*関連ブログ:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/940a1603109e35d7273e44b849529703

*************朝日新聞2021.5.1*************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14890465.html

生活費・学費に悩み、33% 養護施設や里親家庭を離れた若者 初の全国調査

2021年5月1日 5時00分

虐待や貧困などにより児童養護施設や里親家庭で育った若者は、施設などを離れた後どのような状況にあるのか。初の全国実態調査の結果が30日、厚生労働省から公表された。回答者の3人に1人が生活費や学費で悩み、「貯金がもう底つきそうで死にそう」との声も寄せられた。連絡先不明など、調査の案内を届けられなかった対象者が全体の3分の2を占め、その人たちも含めると状況はさらに厳しいとみられる。▼3面=住まい転々

施設や里親など社会的養護を経験した若者は、自立後も親からの生活費や住居の支援が乏しく、生活が不安定になると指摘されている。今回の調査は、こうした若者が何を求めているかを把握し、支援を充実させる目的で初めて行われた。

対象は2015年4月~20年3月に、中卒以上で施設などを離れた人全員(2万690人)。昨年11月30日~今年1月31日にアンケートを実施し、2980人から回答を得た。回答者の主な年齢層は18~23歳。

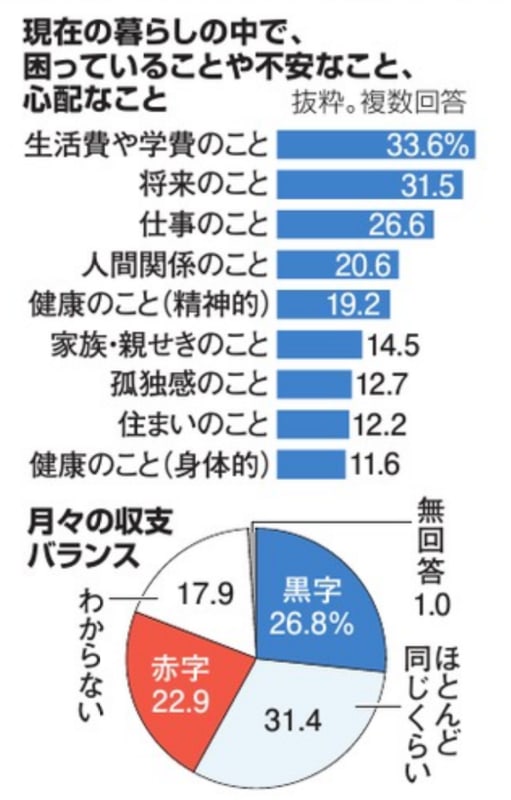

「現在の暮らしの中で、困っていることや不安なこと、心配なこと」(複数回答)は「生活費や学費のこと」が33・6%で最多。「将来のこと」31・5%、「仕事のこと」26・6%などが続いた。

月々の収支が黒字と答えたのは全体の26・8%で、赤字が22・9%だった。また「過去1年間に病院や歯科等を受診できなかった経験」は、2割が「あった」と回答。その理由(複数回答)は「お金がかかるから」が66・7%と最多だった。自由記述にも「家賃や光熱費が払えない」「給料が少なすぎて貯金どころではない」といった窮状の訴えが並んだ。

回答者から大学などに在学する686人を抜いた最終学歴は、全日制高卒が54・5%で最多。次いで「中卒」15・4%、「専門学校・短期大学」10・6%だった。4年制大卒は2%で、「就業構造基本調査」(17年)の20~24歳の「大卒・院卒」の全国平均29・6%と大きな差があった。

報告書をとりまとめた検討委員会の松本伊智朗委員長(北海道大大学院教授、教育福祉論)は「若者が経済的に厳しい状況に置かれていることが改めて浮き彫りになった。18歳以上の進学率も低く、教育を受ける機会から大変遠ざけられている」と語った。さらに「18歳以上は児童福祉法上、支援の対象外なのでこれまで手が付けられてこなかった。(社会的養護を経験した若者は)本来は子どもの声を代弁する家族の基盤も脆弱(ぜいじゃく)で、声が反映されにくい」として、本人に対する継続的な実態把握が必要だと強調した。(浜田知宏)

◆キーワード

<社会的養護> 貧困や虐待、死別などで親と一緒に暮らせない子どもを公的責任で保護・養育する仕組み。年齢などに応じて乳児院や児童養護施設、里親のもとで育ち、原則18歳を迎えると自立する。厚生労働省の調査では、対象は約4万5千人。

「親も頼れる人もいない」 施設離れた若者、家賃払えず転々

2021年5月1日 5時00分

厚生労働省が児童養護施設などを離れた若者たちに実施した初の実態調査では、経済的・精神的に困難な状況に置かれた若者たちの実態が浮き彫りとなった。首都圏で暮らす男性(31)も、その一人だ。「帰る家が無い。頼れる親がいない。そして抜け出すすべが見つからない」と、自らの経験を振り返る。▼1面参照

男性は生後間もなく、乳児院に引き取られた。その後、児童養護施設を経て里親家庭へ。

里親家庭では常に名字で呼ばれた。トイレと風呂の掃除を任され、汚れていると夜中でも起こされて「素手で洗え」と言われたという。機嫌を損ねると、冬でもパンツ1枚で庭に出された。「出ていけ」と怒鳴られても、「ここにいさせてください」と懇願した。「ここにしか自分の居場所がないと信じていた。だって家がないんだから」

高校卒業後、アパレル関係の店で働き始め、アパートを借りた。「最初は家の暖房の付け方さえも分からなかった。ほんのささいなことでも、頼れる人がいないのは不安だった」。職場で面倒を見てくれた上司が異動するといじめが始まり、1年経たずに辞めた。

アパートの家賃が払えず、友人宅を頼った。だが長くはいられず、「寮がある」と誘われて夜の街でホストになった。「生きるため。苦手な酒を気力で飲んだ」。上下関係は厳しく、常に暴力が身近にあった。ある晩、逃げ出した。

20代半ばからは、住み込みで働ける旅館やホテルなどを転々とした。人間関係に苦労することが多かった。「相談先は年の近い友人。大人としての振るまい方、仕事がうまくいかない時のアドバイスをしてくれる人がほしかった」。振り返ると、いつも同じような問題で悩んできたと思う。

そうした中で支えになってきたのが、手元に残された数枚の写真だ。幼い自分が幸せそうに笑い、老夫婦がその姿を見てほほえんでいる。施設にいた頃、長期休暇のたびに訪れた老夫婦宅で撮ったものだ。今では連絡先も分からないが、老夫婦の優しさは記憶に残る。一緒に庭でご飯を食べ、あちこちに出かけ、夜は横で寝てくれた。「どんなに苦しくても、まっとうに生きたいと思うのは、この人たちから受けた愛情があるからです」

男性は今、生活保護を受けて暮らしている。食事を配送する仕事をしながら、調理師免許を取得するために職業訓練校に通い始めたところだ。

■調査届かぬ人、より厳しい状況も

厚労省の報告書は「進学、就職、出産・育児などのライフステージの変化がある。年齢で支援を終結するのではなく、長期的に見守り、必要に応じて支援を行う仕組みを構築することが必要だ」と結論づけた。

今回の調査では、長期的な見守り・支援に向けた課題も明らかになった。調査対象者全体のうち、本人に調査案内が届いたのは35・7%で、残りは届いていない。届かなかった主な理由では、施設や里親が若者の住所や連絡先を知らないことが挙がり、多くの若者とのつながりは途切れてしまっている状況だ。

調査に関わり、施設などを離れた若者の当事者団体にも携わる武蔵野大学講師の永野咲さんは、「調査を通じて厳しい状況が明らかになった一方で、回答できなかった若者は、より厳しい状況に置かれている可能性がある」と指摘する。

永野さんらが2014年発表した論文では、独自調査や自治体の公表データを基に、施設などを離れた若者の生活保護受給率を推計。自治体平均の3~5倍、20代に限ると約18倍に達したという。(浜田知宏)

■調査に寄せられた若者の声

<困っていることや不安など>

・施設を退所してしまえば、長い付き合いの職員とも他人になってしまう。そして、信頼できる人をなくし、孤独感を感じる

・借金の返済

・病気になった場合の出費が心配

<国や自治体などに伝えたいこと>

・施設で育った子に対する偏見がなくなってほしい

・自治体が保証人になって家を借りれるようにしてほしいです

・児童が希望する場合はできる限り、スマートフォンを持たせてあげてください。周りの同級生と対等に関わっていくためには、もはや必要不可欠です

(調査報告書から抜粋)