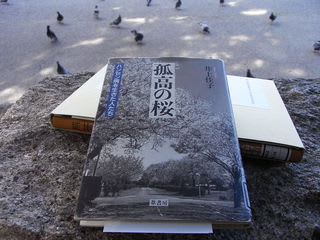

解放出版社 2002年

前作『隔離の90年』から、3年が経った。

著者を再び全国の療養所に向かわせた思いは何だったのか。

第一部 風景

第二部 遺された物

第三部 部屋

この写真集には誰も登場しない。短いながら挿入されている文章以外には。

この短い文章にも心動かされる。

第一部の文章はこのように始まる。

「ハンセン病療養所は離島や山などの辺鄙な場所にある。

隔離を目的に設けられたのだ . . . 本文を読む

思い通りの展開ができなかった日本女子だったが、これが今の状況である。ベストのコンディションでなければたたかえないのが、五輪や世界選手権である。それはラドクリフほどの選手にも当てはまる。優勝はルーマニアにタメスク選手。18kmからの独走は勇気と自信の証しである。勝者として必要な資質が、この北京で開花したのだ。今大会もマラソンの厳しさを再確認することとなった。その一助になったのは、実況解説を担った有森 . . . 本文を読む

全国ハンセン病療養所入所者協議会編 解放出版社 1999年

この写真集を編集している全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)は、

1951年1月、全国国立ハンセン病療養所入所者自治会によって組織される。

ハンセン病に対する社会の偏見をなくし、入所者の基本的人権の擁護、

入所者の療養権の確立と生活、文化の向上をはかることを目的に活動。

1999年現在の会員数4783名。全療協は、組織結成50周年を . . . 本文を読む

朝日新聞8月16日朝刊

龍谷大学の廣瀬純先生の「異見新言」欄記事の見出しに惹きつけられた。

リードは、「格差社会の絶望の中から立ち上がる運動が、若い人を中心に目立つようになった....」。

(そうなのか。非正規労働とはマイナスばかりではないのか)

廣瀬先生は、新たな「主役」である非正規労働者の登場と社会運動の再生が、

南米では10年前に経験されていたという。

「例えば、メキシコの先住民運動、ブラ . . . 本文を読む

7月末から8月一杯、後楽園では宵の時間、ライトアップをしてます。

多くの人が涼を求めて、やってきます。イベントも盛りだくさんです。

後楽園は、岡山藩池田家二代藩主池田綱政の名によって1700年(元禄13年)に完成しました。

広い芝生地が特徴の江戸時代を代表する回遊式の大名庭園です。

※入園券より引用。

池の水は旭川から引いています。池の深さは20~30cmしかありません。

作業する人が、池の中の . . . 本文を読む

皓星社ブックレット13 2001年出版

群馬県栗生楽泉園で1996年から4年に渡って取材をした写真集です。

寺島さんは1926年生まれの元医師です。異色の写真家といっていいでしょう。

撮影後記に書かれている言葉をいくつか引用させていただきます。

「15歳ころ医師になろうと思ったきっかけの一つに、北條民雄などハンセン病者の

文学や小川正子の「小島の春」があり、この病者のために尽くしたいというひそ . . . 本文を読む

すごいことを成し遂げた人ですね。新聞やテレビで細かく分析しているので、私が今さら書くこともないのですが、準決勝が2位通過に終わり、トップとのタイム差が0.3秒あった時のことについて、少し考えてみましょう。準決勝のレースを見て、北島が準決勝のレースに賭けた意味を考えました。前半はトップ通過でした。後半は水かきと心が空回りしてタイムが落ちました。レース後、彼は大きな深呼吸をしました。きついレースを隠す . . . 本文を読む

8月11日19時55分配信 時事通信

アイヌ民族の権利回復や地位向上について審議する政府の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」

(座長・佐藤幸治京大名誉教授)の初会合が11日後午後、首相官邸で開かれた。

会合では、来年夏ごろのアイヌ政策に関する提言取りまとめに向け、北海道の現地視察を通じて

アイヌの生活実態を把握することや、他国の少数民族政策を調査することを決めた.

※何気ない記事だが、 . . . 本文を読む

「ハンセン病」を学ぶ道筋を思案している。

「検証会議」を読みながらも、この本に入る前に読んでおかなくてならない本が

あるのではないかと思っていた。

ひとつは、各療養所の写真集である。

岡山の療養所は訪問することができるが、他の療養所は見当もつかない。

見当がつかないでは、話にならない。

歴史的な写真もみておく必要がある。

療養所のように隔離された施設は、想像することができないのだ。

想像するた . . . 本文を読む

7月に行われたサミットをみて、「サミット」賞味期限切れました!

とまとめたけれど、五輪も同様だと思わざるをえない。

五輪を国威掲揚の場にすればするほど、国威失墜の場にしようとする力が働く。

中国のような大国では、問題が噴出しやすい。

当然である。一つの国として治めること自体が矛盾なのである。

one chinaは、国家にとって至上命令だが、それはとても困難な命令なのだ。

いきおい強権が必要になる . . . 本文を読む

日曜の朝の楽しみに書評読みがある。

週によって、興味の差はあるけれど、今朝の朝日新聞は興味深かい本が並んだ。

読みたい本がいくつもある。タイトルの見出しだけ紹介しよう。

『決壊』 平野啓一郎 「自由な語りで無差別殺人を思想劇に」

『壊れゆくアメリカ』 ジェイン・ジェコブス 「集団的記憶喪失が文明の暗黒へと」

『日本人のリテラシー1600から1900年』リチャード・ルビンジャー 「格差生む読み . . . 本文を読む

うーん。谷選手の試合を1回戦から観た。4年に一度。数時間(試合時間は合計30分足らず)で5試合をこなす。そして、様々な相手に対峙して様々な困難を乗り越えなくてはならない。谷選手の敗退は、指導1回で決まった。攻め続けなくては勝てないのではなく、指導がくる。迂闊に攻めれば、間違いなくかえされる。攻めながら守る。そのバランスが少しでも狂うと指導がくる。これは試合ではないと思う。勝負かどうかもわからない。 . . . 本文を読む

この4月から実家に単身赴任している岩清水の居室は、実家の2階。

西側の部屋だから、暑いのなんの。

昼間は常時35度。夜でも30度以上。

昼間はクーラーも効きません。

木造の2階がこんなに暑いとは。

40年前はもっと涼しかったようなのに。

実は実家周りの環境が、信じられないほど変わっている。

私がいたころは、田圃の中に立っていた。

緑に囲まれていた。カエルの合唱がすごかった。

田圃は住宅と駐車場に . . . 本文を読む

開会式の演出はチャン・イー・モー監督。2年半をかけた大作だ。どうして映画監督がこのようなスケールの素晴らしいスペクタクルを創造できたのか。才能は別なのではないかと思ったが、チャン監督は、このようなスペクタクルの実績があった。インターネットで監督を検索すると、桂林の風景を背景に人と光のスペクタクルを演出している。この経験が基盤になっていることは間違いない。そうでなければ、開会式のような大人数を使った . . . 本文を読む