暑い暑い。こんなときは食事の前に炭酸飲料が良いそうです。胃の中に炭酸が入ると胃のぜん動運動が盛んになり食物を効率的に腸に送り込んでくれるのだそう。

夏の夕食前のビールにはそういう意味があったんだ!

さて、ネタのない日は読書感想文と参りましょう。

今日は宮本常一さんの「日本の村・海をひらいた人々」(ちくま文庫)をご紹介。庶民の日々の営みとその変遷を、常に暖かい目で見つめる宮本民俗学の名著です。

宮本さんという方は実に旅をした方ですが、列車の窓から見える風景を写真に撮り貯めたりスケッチを描きためるのが好きでした。そんな中、民家の屋根を見つめ続けて気づいたことがありました。

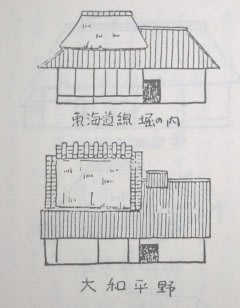

それは、屋根の形の違いなのですが、なかには比較的大きな棟とそれより小さな棟が二棟並んで建っている家があるのでした。中には二棟がくっついて建っているものもみかけます。

それは、屋根の形の違いなのですが、なかには比較的大きな棟とそれより小さな棟が二棟並んで建っている家があるのでした。中には二棟がくっついて建っているものもみかけます。

そうした家に入ってみると、大きな棟は座敷になっていて、小さい家の方はカマドがあって煮炊きするようになっているものが多いのです。

大きい方は大家などと言い、小さい方はカマヤなどと言っていたそうです。

このとき大きい家の方では寝たり起きたりお客を迎えたり神仏を祀ったりしていて、小さい方ではご飯を炊いたり食事をすることが主な役割になっています。

しかし家が二棟あるのは不便なので、だんだんにくっつけてきたのでしょう、一番下の絵の家では茅葺き屋根は二つあるのにその下の瓦屋根はもう一体になっている、そんな家も見かけます。

※ ※ ※ ※

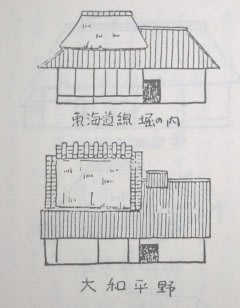

それがさらに進んでくると、こちらの絵の上の図ではもう完全に屋根はほぼ一体化してしまっています。しかしよくよく見ると、入り口が二つあるのだそうで、玄関と勝手口とを区別しているのです。

少し前までは、家が一棟でも玄関と勝手口が二つあるというのが多かったのです。漫画のサザエさんの家もそうなっていましたね。

実はそれはこうした家が、元々は二棟からなっていたのが一棟になった名残だからなのではないか、というのが宮本先生の考えです。

ではなぜ二棟の家が必要だったのでしょうか。宮本先生はこれを、「今ではもうよく分からなくなっています。しかし、大きな家の方はもともと神様を祀るための家で、そのために地面からできるだけ上げるように作られたのではないでしょうか。そして小さな方は火をたいて日常生活をするためだったのではないか、そんな風に思うのです」と想像しています。

先生は「もちろん違う考えがあっても良いのです。そこから先は皆さんで考えてくださいね」とも言っています。

ひたすら屋根の形を見続けて記録をし続ける。そしてその違いから祖先が進んできた道を想像する…。

宮本先生はそうした祖先のよりよい生活を目指して改良を加えた努力を「とうとい」と表現します。常に優しいまなざしで日本中を歩いて回った知の巨人の足跡がここにはありました。

日本人なら読んでおきたい一冊です。

夏の夕食前のビールにはそういう意味があったんだ!

さて、ネタのない日は読書感想文と参りましょう。

今日は宮本常一さんの「日本の村・海をひらいた人々」(ちくま文庫)をご紹介。庶民の日々の営みとその変遷を、常に暖かい目で見つめる宮本民俗学の名著です。

宮本さんという方は実に旅をした方ですが、列車の窓から見える風景を写真に撮り貯めたりスケッチを描きためるのが好きでした。そんな中、民家の屋根を見つめ続けて気づいたことがありました。

それは、屋根の形の違いなのですが、なかには比較的大きな棟とそれより小さな棟が二棟並んで建っている家があるのでした。中には二棟がくっついて建っているものもみかけます。

それは、屋根の形の違いなのですが、なかには比較的大きな棟とそれより小さな棟が二棟並んで建っている家があるのでした。中には二棟がくっついて建っているものもみかけます。そうした家に入ってみると、大きな棟は座敷になっていて、小さい家の方はカマドがあって煮炊きするようになっているものが多いのです。

大きい方は大家などと言い、小さい方はカマヤなどと言っていたそうです。

このとき大きい家の方では寝たり起きたりお客を迎えたり神仏を祀ったりしていて、小さい方ではご飯を炊いたり食事をすることが主な役割になっています。

しかし家が二棟あるのは不便なので、だんだんにくっつけてきたのでしょう、一番下の絵の家では茅葺き屋根は二つあるのにその下の瓦屋根はもう一体になっている、そんな家も見かけます。

※ ※ ※ ※

それがさらに進んでくると、こちらの絵の上の図ではもう完全に屋根はほぼ一体化してしまっています。しかしよくよく見ると、入り口が二つあるのだそうで、玄関と勝手口とを区別しているのです。

少し前までは、家が一棟でも玄関と勝手口が二つあるというのが多かったのです。漫画のサザエさんの家もそうなっていましたね。

実はそれはこうした家が、元々は二棟からなっていたのが一棟になった名残だからなのではないか、というのが宮本先生の考えです。

ではなぜ二棟の家が必要だったのでしょうか。宮本先生はこれを、「今ではもうよく分からなくなっています。しかし、大きな家の方はもともと神様を祀るための家で、そのために地面からできるだけ上げるように作られたのではないでしょうか。そして小さな方は火をたいて日常生活をするためだったのではないか、そんな風に思うのです」と想像しています。

先生は「もちろん違う考えがあっても良いのです。そこから先は皆さんで考えてくださいね」とも言っています。

ひたすら屋根の形を見続けて記録をし続ける。そしてその違いから祖先が進んできた道を想像する…。

宮本先生はそうした祖先のよりよい生活を目指して改良を加えた努力を「とうとい」と表現します。常に優しいまなざしで日本中を歩いて回った知の巨人の足跡がここにはありました。

日本人なら読んでおきたい一冊です。