国土強靭化フォーラムという集いがあって、今日は講師に東京大学特任教授で防災情報学がご専門の片田敏孝先生が来られて講演をされました。

先生の講演のタイトルは、「想定を超える災害にどう向かい合えばいいのか ~危機に主体的に備えるための国民強靭化~」。

問題意識は、気象現象が荒ぶる度合いを増している今日、行政は何にも増して防災の対策を行わなくてはいけないが、それだけでもいけなくて住民の側にもっと防災意識を強く持つようなもとめなくてはいけない、ということでした。

豪雨の様子がこれまで考えられてきたものよりも大きく変化し、河川の流域全体で大変な量の雨が降る時代です。

平成30年7月に中国・四国地方を襲った豪雨では、下流域ではそれほどの雨が降っていなくても、上流で大量に降った雨が次第に流下してくる中で河口付近で大きな水害を発生させ、1府13県で200名を超える死者・行方不明者が発生しました。

この背景を探ってゆくと、行政が頑張って堤防を整備したこの50年間に大きな水害がなく、災害の記憶がないのだと。

岡山県倉敷市真備町でも、浸水ハザードマップは整備されて住民に公開されていました。

しかしそれを住民のほとんどは知らないし知っていても自分には降りかからないだろうと高をくくってしまった。

それは防災を公共のサービスとして行政にやってもらうことが当たり前になってしまって、住民側に『安全も行政が保証してくれるはず』という依存体質が身についてしまったからではないのか。

こうした被害が発生するたびに行政は改めて「ハザードマップを見ましょうよキャンペーン」をしていれば良いのでしょうか。

片田先生は、この平成30年7月豪雨を受けた「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」に委員の一人として加わり、議論を進める中で、「…国民に〇〇していただく」というような書き方をしていては、これからも何の解決にもならない、と強く感じたとおっしゃいます。

「防災を行う主体は行政で、それを受ける客体が国民」という前提がもう違うのではないか、と。

片田先生は、「"主客未分"ととらえて、これまでの『行政が防災も行政サービスする』というスタンスから、『行政は住民(自らの主体的行動)をサポートする』という風に発想を変えなくてはならないのではないか」と強く主張されます。

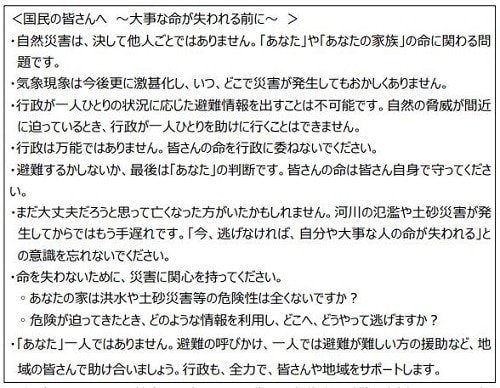

そうして出来上がった「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について(報告)」(http://bit.ly/2QQC6cg)は、これまでとは異なるトーンの書きぶりが登場しました。

そこには「行政は防災対策の充実に不断の努力を続けていくが、地球温暖化に伴う気象状況の激化や行政職員が限られていること等により、突発的に発生する激甚な災害への行政主導のハード対策・ソフト対策に限界(がある)

「防災対策を今後も維持・向上するため、国民全体で共通理解のもと、住民主体の防災対策に転換していく必要(がある)」とされています。

◆

この報告書の「おわりに」の一文を紹介しましょう。

「…今回の豪雨災害は、行政主導の避難対策の限界を明らかなものとし、国民一人ひとり が主体的に行動しなければ命を守ることは難しいということを我々に突き付けた。行政には、引き続き、避難対策の強化に向け全力で取り組むことを求めるが、加えて、国民の皆様に、下記のことを強く求める」

「皆さんの命を行政に委ねないでください」は強烈です。

【生涯学習による防災意識】

大変有益なお話でしたが、こうした防災学習の根底にあるべきなのは偏に「生涯学習運動」なのではないか、と強く思いました。

現代社会には災害リスク以外にも、オレオレ詐欺リスク、健康リスク、運転リスク…様々なリスクがあります。

これらを様々な関係者がやってきて「これを学ばないと危ないですよ」と言われても、頭も心もついてゆけません。

こうした社会の最前線の問題そのものを普段から日常的に学習する姿勢、すなわち「生涯学習」ということを実践するのだ、という意識がまず先にあって、その先に個別の学習課題として防災も乗っかってくる、という形でなくては上手く行きようがないのではないか。

生涯学習を知識や念仏ではなく、実践活動として日頃の生活に取り入れてゆきましょう。

そして自分の命も財産も自分自身で守りましょう。

生涯学習運動への揺り戻しが必要ではないでしょうか。