今年は道路事業関連である会報の編集作業をするということがありました。

ちょうど一か月ほど前に印刷と配布を終えて、今日はその後の意見交換とご苦労さん会を行いました。

半年ほどかけた編集作業では、私が編集部会長となり何人かの諸先輩と一緒に作業をしたのですが、なかには20歳ほど年上の先輩もいて、懇親会では昔の道路づくりの話になりました。

今日の道路づくりは、測量技術が進歩して精緻な現況図面が作れますし、コンサルタントという職能が発達して図面を作ってもらえますが、今から50年以上も前ともなると全てが直営作業。

「それまでの一車線しかない細い道を、線形を改良して二車線の舗装道路にするんだけど、まず測量道具を抱えて現地へ行くのもバス、それもタダ。時代だな(笑)。そして工手(こうて)っていう直性作業員と一緒に山へ入って草を刈り、杭を打って土地の高さを測るところからやったよ」

「現地で何日も過ごすんでしょう、夜はどこに泊まるんですか?」

「バクシャ」

「バクシャってなんですか?」

「テントよ。漢字なら『幕舎』って書くよ。ある年末の12月28日の朝に帰ったら御用納めでもう誰もいなかったこともある。時代だ(笑)」

すると隣にいた私の5歳くらい上の先輩が、「それから計算ですよね。当時は計算尺でやったなー」と割り込んできました。

「計算尺!懐かしいけどもう使える気がしませんよ(笑)」

「僕の卒業した工業高校には計算尺クラブがあったよ。部長は1級だったけど僕はせいぜい4級。難しかった」

計算尺というのは、対数の考え方を用いて掛け算・割り算だけではなく、三角関数の計算や、指数・対数の計算まで答えが求められる計算道具のこと。

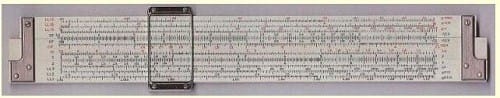

【これが計算尺】

いくつもメモリのあるバーをスライドさせて数字を合わせれば、別なメモリのところに答えが示されるというすごい工夫の道具です。

「でもあれって細かい計算まではできないでしょ?」

「概算でいいのよ。土工をするのに概ねどれくらいかがわかればよかったからね」

するとさらに向かいのその隣の先輩が「そういえば俺がいたときに高校の先生が、その計算尺を使いやすくする工夫をして特許を取ったと聞いたなあ」割り込んできました。

「それはすごいですね」

「うん、これは売れるかなと思ったらさ…」

「どうなりました」

「電卓の時代になった(爆)」

時代の陰に隠れた歴史も面白い。電卓もいまや消えかけているし、パソコンもいつか消えるのでしょうか。