理想は高く、

モンドリアンやミロやマチス、クレー・・・

段ボール箱の中の端布の色はとても限られている。

グレー系、茶系、緑系はほとんどない。

もっといろいろな色が欲しい。

でも積み木をするように、布を並べてミシンで繋いでいくのが楽しい。

初めて曲線も入れてみた。

百均の小さな額に入れて白い壁に掛けるときれい。

大きさはどちらも23cm×26cm

理想は高く、

モンドリアンやミロやマチス、クレー・・・

段ボール箱の中の端布の色はとても限られている。

グレー系、茶系、緑系はほとんどない。

もっといろいろな色が欲しい。

でも積み木をするように、布を並べてミシンで繋いでいくのが楽しい。

初めて曲線も入れてみた。

百均の小さな額に入れて白い壁に掛けるときれい。

大きさはどちらも23cm×26cm

隣町のJAのカントリーエレベーターまで、畑用のもみ殻をもらいに行ってきました。

そして気になっていた「松笠餅」を買いに、相可(おうか)へ向かいました。

熊野街道と伊勢街道の交差点で、

かつては、街道に沿って流れる櫛田川の交通(船)の重要な拠点(港)でした。

櫛田川の上流には、古くからの水銀の産地「丹生・にう」があります。

「相可」の向こう岸の「射和・いさわ」は水銀を原料にした「伊勢おしろい(室町時代~江戸)」

の生産地としても栄え(鉛を使った安価な白粉が出回るまで)豪商が屋敷を連ねていたそうです。

(貴族や役者や遊女は、大量に白粉を使っていたそうです。)

夜の明かりはろうそくしかない時代、

薄暗い中、真っ白い顔が浮び上がり、紅花から作った紅を塗った赤い唇が・・・

お歯黒を塗った女性が・・・

そして、水銀や鉛の後遺症は・・・

見たいような、見たくないような。まるで、怪談です。

でも、現代だって、もしかしたら、いつか未来の人が振り返れば、

怪談のような世界に見えるかも知れません。

非公開ですが、ビックリするような広大な屋敷(射和文庫・江戸時代の私設図書館、など)が今もあります。

塀の上や隙間から、茶室や庭や倉などがちらちら見えますが、一体幾つ建物があるのか・・・?

時代劇を見ているような気がしました。

下は、松笠餅の店「長新」です。

「松笠餅」は黒砂糖餡で、お餅は堅めで、上にもち米?がまぶしてあります。

写真では、フォークを置いていますが、フォークでは切れませんでした。

手で持って食べるのが正解、ケーキじゃないので、当たり前だった・・・

旧街道(伊勢の周り)には、お餅屋さんが今も健在で、

餅街道などと呼ばれたりするそうです。

有名な「赤福餅」赤福餅にそっくりな「御福餅」

「二軒茶屋餅」「へんば餅」「松笠餅」「おきん餅」「くうや観助餅」・・・

店の建物も、昔のたたずまいを残したものが多く、店内で腰を下ろして食べられるようになっています。

大抵2~3個買って包んでもらって、持って帰り夕食後にいただきます。

(松笠餅は3個350円でした。)

ほとんどのお餅が、賞味期限が当日限り、あるいは次の日までなので、

贈り物などにはできません。

次は「おきん茶屋餅」を買いに行きたい。

柿が終り、カラスたちの次のごちそうはミカンです。

ウンシュウミカンが緑の葉の間で輝いています。

最初に見つけたカラスが、蜜柑をかじりながら「カァ、カァ、こっちにおいで、甘いのがあるよ、カア・・・」

我が家でも食べる分だけ、毎日もいで食べていた蜜柑が狙われました。

もう残りは少ないのですが、カラスにとられるわけにはいきません。

慌ててネットをかぶせました。

枝には、アゲハの蛹!

夏みかんの果実も大きくなりました。

もう直径は12~13センチを超えています。

そろそろマーマレードが作れそうです。

金柑も黄色くなってきました。

季節ごとに食べられる果樹を育ててくれていた先住者に感謝です。

大切にして出来れば増やしていきたい!

と思っていますが、

プルーンやスモモを植えたけど、花は咲くのに実が生らない・・・

無花果はカミキリムシにすっかりボロボロにされた・・・

レモンはカミキリムシのせいで、完全に枯れてしまった・・・

キーウイは、雄花ばっかりで、雌花が咲かなかった・・・ので実が生らなかった・・・

ブラックベリーも今年はダメだった・・・

来年に期待しよう!

里芋は、サツマイモと違って、土を抱えた根元に小芋がぎっしり固まってつくので、

コツを覚えると、芋をスコップで切るなどの失敗も少なく、とても楽しいのです。

地上部分が太くてしっかりしていても、掘ってみると貧弱な芋ばかりだったり、

細めかなと思った根元に、丸々した芋がいっぱいついていたり、

掘って見なければ分からない所が宝探しのようで、面白い!

掘り上げた芋を、日の当たる所でしっかり乾かし、

ブラシで泥を落とします。

(このブラシが、具合がいい。百均のアルミサッシ用ブラシです。)

面白い形、全部違う。親芋に子芋、孫芋、豆の様な、ひ孫芋?がついているのもあります。

たくさん穫れましたが、

良い形のは3分の1くらいで、細長いのや、小さいのや、小さすぎる!のが多いのです。

小さくても、みそ汁に入れると、絹のような歯触りとねっとりした甘み。

里芋はサトイモ!

****************************

明るくなるのが遅くなったな、と思ったので、

日出・日の入りの時刻を調べてみました。

この辺りでは、今朝の日の出は、6時48分、まだ少しずつ遅くなって1月1日は7時00分に。

日の入りは今日は、16時43分、徐々に日が落ちるのがおそくなり、1月1日は16時53分だそうです。

ついでに、札幌は今朝の日の出は、6時54分、日の入りは16時

那覇の日の出は、7時05分、日の入りは17時38分だそうです。

随分差があるものだな。日本は長い。

12月の、今日はもう5日、

スーパーでは先月から、何とか盛り上げようと、クリスマスソングが繰り返し鳴り響くものの、

値上げラッシュで虚しく響くばかり・・・

先日作ったリースの、ノイバラの赤い色がまだとても綺麗です。

そのまま、ヒノキの葉を追加して更新です。

クリスマスっぽくなりました。

松ぼっくりやリボンや星飾りはどうしようかな、と一瞬考えましたが、

飽きたら、追加することにして、

今は赤と緑だけで。

壁飾りも作りました。

濃紺の布に、緑のフエルトで木をアップリケして、

ボタンをつけ、そこに古い木製の小さなクリスマス飾りをぶら下げました。

バックに☆の刺繍を少し散らして、出来上がり。

出来上がりサイズは41×52センチです。

クリスマスには、自分自身の思い出、

子どもたちとの思い出、たくさんあります。

12月は私自身の誕生月でもあり、

お正月前のあわただしい時でもあり、

今は、本格的な寒さの前に、やっておきたい外仕事もいっぱいあって、

忙しくなりそうです。

朝日が昇る、

曇り空の下で、セイタカアワダチソウはなんだか楽しそう。

竹林の中から突き出ているのは、キリン?トナカイ?

(枯れ木に蔓草が絡んでいる?)

夏とは全く違う姿になる落葉樹、

何の樹かな?

今では、山間地の田畑は、周囲に電気柵が張り巡らしてあります。そうしなければ、作物が作れなくなったのです。

獣害のために、耕作を放棄してしまったところも多く、

耕作放棄地はたちまち藪になり、獣の隠れ場所や通り道となり、さらに被害が拡大するという悪循環が起きています。

イノシシは、増えているのでしょうか、昔とどこがかわったのでしょう。

図書館で猪の本を2冊借りてきました。

面白かったので紹介します。

***************

『猪変』

中国新聞取材班 編

本の雑誌社 2015年

***************

『泳ぐイノシシの時代 ーなぜ、イノシシは周辺の島々にわたるのか?ー』

びわ湖の森の生き物・6

高橋春成 著

サンライズ出版 2017年

***************

イノシシは、餌を探して、あるいは人に追われて、川を、湖を、海も巧みに泳いで渡るそうです。

(猪の仲間のバビルサ(インドネシアのイノシシの仲間)は潜ることもできるそうです。

イタチがラッコになったように、いつか見たことも無い生き物が生まれるかもしれません。)

琵琶湖の沖ノ島(漁業と石材業の島)は、滋賀県近江八幡市の沖合1、5キロの所にある、標高最高220メートルの小さな島です。

2009年に対岸から泳いでやってくるイノシシが目撃されて以来、

小さな畑で作られる、豆やサツマイモや里芋が、被害を受けています。

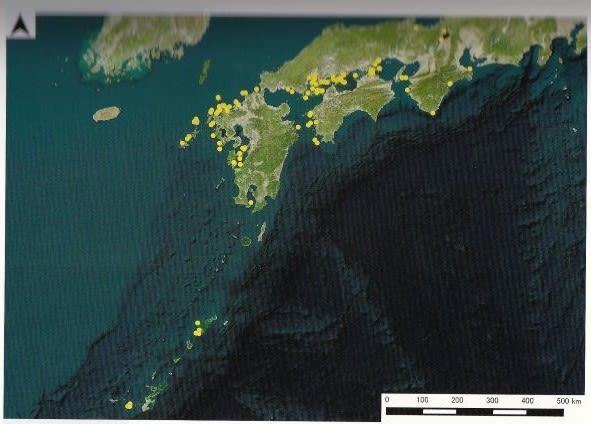

同様に、琵琶湖に浮かぶ竹生島(観音菩薩の霊場・札所)や瀬戸内の島々や、

九州の壱岐周辺の島々、天草諸島などで、以前は猪がいなかった島に、猪が上陸しているそうです。

(イノブタの飼育場から逃げ出した猪が野生化して増えてしまった、という島もあるそうです。)

↑ イノシシが泳いで渡った島々(アンケート調査より「泳ぐイノシシの時代」)

近年の猪の被害の拡大には様々な理由があります。

かつて、薪や山菜などを採るために絶えず人が入って手入れしていた(奥山と人里との間の)里山が失われたこと、

田畑に人の姿がない。(農村人口の減少)

犬の放し飼いが無くなった。天敵(狼)がいない。

集落全体の結束が失われたこと(個人で田畑を守らなくてはならない)

雑木林がスギやヒノキに変わり、獣の餌の木の実が少なくなったこと。

暖冬も影響があると考えられています。

ヨーロッパ(フランス・ポーランドなど)では、日本とは狩猟の伝統が違うようです。

今でも、狩猟は楽しみであり、社交の場でもあり、かつ、耕作地を守るためという責任もあり、

また、ビジネスでもあるそうです。

野性動物の研究者も多く、調査も進んでいるそうです。

フランスへ「猪変」の取材班が訪れた時、ドゴール空港の売店には、狩猟雑誌が並び、

なんと3種の狩猟雑誌の表紙が、すべてイノシシの写真だったそうです。イノシシは人気らしいです。

日本でも、イノシシやシカの肉は、山間部では、ご馳走だったと思いますが、

それを「楽しい、美味しい」と大きな声で言えない、

むしろ後ろめたい気持ちにさせられた時代が長く続いたことも、

今の状況に影響しているのかもしれません。