ざん、斬ると言うことである。ここで言う斬るというのは、罪人の首を切るということである。先祖代々斬首家の山田家没落の記録とも言うべき運命の皮肉もこめて人間の業を描いてある。

江戸時代の元禄(1688年~1703年)ごろから明治14年(1881年)7月24日の廃刑にかけて死罪における斬首の刑を執行した山田家を、日本の歴史とともに最後まで家業を全うした吉亮(よしふさ)の目を通して語ったものだ。

世に知られるようになったのは、安政5年(1858年)から安政6年(1859年)にかけて、江戸幕府の大老井伊直弼らが行った弾圧の安政の大獄以後の二十年で、七世吉利の時代と言われる。安政の大獄では、吉田松陰が斬首され執行したのは吉利だった。

吉利には四人の息子がいた。うえ三人は家業を継いでいて本業の首切り業のほかに試し切りの余禄や死体から取り出した肝を乾燥させて丸薬として売る製薬業の収入で大きな家屋敷を何軒か持ち裕福だった。

さて、斬首の刑はどんな風だったのだろうか。吉亮の最初の斬首の場面で見てみよう。“半紙を二つに折った面紙(つらがみ)を下におろして目隠しされた罪人が、三人の男に引き立てられて近づいてくるのが見えた。足の力が抜けているらしく両腕を抱えられ「それそれ」「しっかりしろ」などと絶えず男どもに叱られながらようやく土壇場の前にしかれた空き俵にがっくりと膝をおろした。

男の一人が約30センチの小脇差を抜いて罪人の首にかけてある喉輪(のどわ)の縄を切った。別の二人が罪人の着物をぐっと脱ぎおろして両手を押さえた。喉輪を切った男が後ろに回って、罪人の足の親指を引っぱった。罪人の首が鵜のように前に突き出した。

片膝立ちから立ち上がった吉亮は死罪場の隅に植えられた五、六本の柳の枝のゆれを眺めながら大きく深呼吸をした。それから検視役として立ち会っている牢屋奉行の石田帯刀(いしで たてわき)、牢屋見廻、検使与力に一礼し、土壇場に近づいて刀を抜いた。

刀身は陽の光を撥ねかえして 冷たくきらめいた。吉亮は傍の手桶からひしゃくで水を汲んで刀の柄(つか)から切っ先までスーッとかけ一度その刀を振って水を切ると、ふたたび鞘におさめて罪人の左に静かに立った。

吉亮がそこに見た罪人は、色白のどことなく体つきの華奢なまだ十七、八としか思われない若者であった。それが全身を震わせ着物を脱がされた上半身全体に鳥肌を立てて、どうしても歯のしまらない下顎をガクガクさせながら、血の気の失せた唇で何かを必死につぶやいている。念仏を唱えているつもりなのかもしれない。

自分とそれほど年の違わないこの少年が一体どんな罪を働いたと言うのであろうか。だが、今はそれを考えている余裕はない。吉亮は足を開きぐっと腰を割ると、左手の親指で刀の鯉口を切って右手を柄にかけた。罪人の足の親指を引っぱっていた男がもう一度あらためてぐっと引いた。同時に押さえ役の男が罪人の首をのばしていた手をさっと引いた。

声には出さずに四句偈(しくげ)をとなえた吉亮は周囲におしよせた暗闇をひとおもいに切り裂くように腰をひねって刀を振りおろした。ゴツンと重い音を立てて首が血溜まりのむしろの上に落ちた。血が一本の赤い管のように勢いよく噴出して血溜まりを越えて飛んでいくのを押さえ役の男が残された胴体をあわてて前に傾けて血溜まりの中にほとばしらせた。

頚動脈が心臓の鼓動にあわせてピュッピュッと数回血をはじき出しだんだん勢いを弱めた。血の匂いが立ち昇ってきた」

このとき、吉亮数えで12歳、奉行所へは15歳と偽ったあった。勿論、奉行所の重立った人物には付け届けをして挨拶は抜かりない。

しかし、斬首の技術が未熟ではそうもいかないが、吉亮の腕は見事な切り口を示していた。まるで牛や豚をするように人間も扱ったような気がしないでもない。

しかも首のない胴体は、試し切りに使われた。この試し切り、無料ではない。現在の価値で30万円ぐらいしたらしい。

吉亮12歳頃の山田家は、今年慶応元年、父吉利53歳、後妻の素伝(そで)24歳、先妻の子長男吉豊27歳、二男在吉(ありよし)25歳、三男吉亮12歳、四男真吉(まさよし)9歳である。吉利に素伝を紹介したのが勝海舟だという。素伝は大奥に勤めていたからなのか挙措に品があり女の魅力を存分に発散させていたのだろう。

この本では素伝については詳しくないが、長男吉豊と三男吉亮とも肉体関係を持ったことがある。極めつけは、嫁に来てから八年後に懐妊したことである。これが 山田家崩壊への端緒となった。吉亮は、兄吉豊の子ではないか? と疑っていたし、後年それが事実であることを知る。

後妻の産んだ子が父吉利の死後、財産を受け継ぐのではないかと言う危惧が兄弟たちに生まれた。いつの世も肉親の骨肉の争いは、財産をめぐる問題に変わりがない。吉利は生前贈与を実行した。兄弟たちは納得した。

ただ、時代の流れが首切り業の将来にかげりを見せ始めていた。処刑方法の変更である。長男吉豊と二男在吉は、早々と見切りとつけ家業から足を洗った。ところがする仕事がない。家庭を持ちながら一日中遊里でほうけて、家に寄り付かない。これではいくら財産があっても続くはずがない。

真っ当に家業を維持しているのは吉亮だけだった。四男真吉も早々とこの家業に気持ちが離れていた。そして家出をした。

吉亮が最後に斬首したのが、毒婦と言われた高橋お伝である。と思っていたのが明治14年(1881年)7月24日に斬首の命があった。

本郷の駅逓局員殺しで巌尾竹次郎と川口国蔵という14箇所の強盗も働いている二人だった。この二人は先祖はれっきとした武士であるから、死罪は切腹か斬罪だ。絞首刑のようなめめしい死にざまは見せたくない。というわけで吉亮に斬首の仕事が回ってきた。

“よく晴れた日だった。処刑場の風景は今までと同じであった。吉亮は浜田の差し出す柄杓の水を刀身にかけさせると、ふたたび鞘におさめて静かに国蔵の左脇に立った。

誰かが呼んでいた。誰かが小声で吉亮の名を呼んでいるのに気づいた。「兄さん、亮兄さんですね」空耳かと思った。しかし幻聴ではなかった。

吉亮は声の出場所がどこか分からずあたりを見廻した。「ぼくです。真吉です」吉亮はそのかすかなつぶやきが足元の血溜まりに首を差し伸べている国蔵の面紙の下から漏れてくるのを発見し、同時にその声の意味を理解して踵から背中全体に氷をあてられたような驚きによろめいた。

「定吉、面紙だ。面紙をはずしてやりな」吉亮の声は狼狽を隠せなかった。

定吉がはずした面紙の下から現れたのは、まぎれもなく弟の真吉の顔であった。蒼白いがかすかに笑いを浮かべているようでもあった。吉亮は口がどもって真吉の名を呼べなかった。するとそれに気づいた真吉が吉亮をふり仰いで「兄さん、静かに。ぼくは川口国蔵です」と言った。かすかに目がくらむのを覚えた。「どうしてこんなことに……」吉亮がつぶやくと「馬鹿な真似をして申し訳ありません。お許しください。どうせ死ぬなら、亮兄さんの手にかかって死にたかったのです」と真吉が詫びた。

「どうしてこんなことに……」もう何を聞くにも時間はなさすぎるのであった。

「あ、兄さん、時が移ってはなりません。なにも言わずに斬ってください。ぼくはそれがかえって嬉しいのです。それでは兄さん、さようなら」

吉亮はくるりとうしろを振り向いて、手桶のところへ戻った。抜いた刀にもう一度柄杓で水をかけた。水が刀身を伝って清冽に走り流れた。吉亮は丹念に三度水をかけた。

土壇場にもどった吉亮は、心を落ち着け心の中で涅槃経の四句偈(しくげ)を唱えた。今日は手が動かなかった。吉亮は生まれて初めて四句偈を大きな声に出して唱えた。

「諸行無常(しょぎょうむじょう)」右手の人差し指が刀の柄にかかった。

「是生滅法(ぜしょうめっぽう)」中指がかかった。

「生滅滅己(しょうめつめつい)」薬指がかかった。

「寂滅為楽(じゃくめついらく)」絶叫であった。刃(やいば)が走って真吉の首を切り落としていた。

斬った残心もバランスがとれ、傍目にも見事な斬首の冴えであった。「お見事でした」と近寄ってきた浜田に向かって「呪いだ。山田家は呪われている」首を指差しながら吉亮は言った”

たしかに呪われているのだろう。弟を斬らなければならない運命とは……。それにしても山田家の男たちの運命は、長兄は日陰者として病床に伏し、次兄は死を求めたとはいいながら実父に斬殺され、末弟は家出の挙句罪人として処刑された。なんという運命の皮肉だろうか。幸せとはなんだろう。地位とかお金でもなさそうだし、それらが無くてもひっそりと家族が仲良く暮らすのが幸せなのかもしれない。

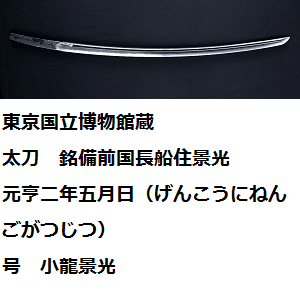

この本の余録として知ったことに、現在東京国立博物館に収蔵されている太刀がある。これは「小龍景光」という国宝の刀である。備前長船の刀工・景光の作で鰐元に小さな竜の彫刻が施されている。

これは明治6年(1873年)4月、山田家から当時の東京府知事大久保一翁の手を経て宮内省に献上されたものだという。明治天皇の軍刀とされたという話もあるらしい。それに楠正成の佩刀だったという伝説もある。それをいつの日か東京国立博物館で見てみたいと思っている。ちなみに本書は直木賞受賞作品である。