駐車場の前のこの階段から参道になっている

参道を上り詰めたところにこの子授楠がある、さすが観音様

この笠森寺も特異な存在ではないだろうか。何しろ大岩の上に61本の柱で支えられた観音堂がそびえている。四方懸造と呼ばれる構造で、日本で唯一の特異な建築様式であり重要文化財になっている。

延暦3年(784年)に伝教大師最澄(さいちょう)が楠の霊木で十一面観音菩薩を刻み安置されたとされる古刹で長元元年(1028年)に後一条天皇の勅願で建立されたと伝えられるが、その後消失し現在の建物は解体修理の際発見された墨書銘から文禄年間(1592~1595年)の再建とされている。

75段の急階段を登った回廊から房総の低い山並みが眺められる。さらに、この寺の周辺の自然林は、国の天然記念物に指定されている。

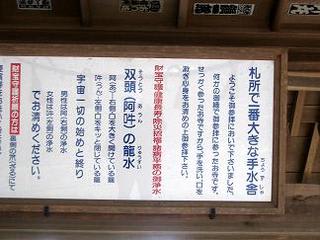

人体で言えば丁度へその辺りに位置する笠森寺へは、国道297号線から409号線に入ってすぐのところにある。 わたしは一つの質問を持って、この寺を訪れた。先の高蔵寺のように男根奉納についてだ。急な階段を登っていって観音堂の入場料100円を扱う窓口には、若い女性が座っていた。(二年ほど前に訪れたときは、年嵩のご婦人だった)しかも高齢の男もいたので、「地震でも平気ですか?」とつまらない質問をする羽目になった。ぽっちゃりとした可愛い子は、「多少は揺れますよ」と応えてくれた。

そりゃそうだろうね、地面が波打っているのだから。本堂には縁結びの験(げん)を担いで、色とりどりのハンカチがロープに結ばれていた。