「男と女」でラブストーリーの金字塔を打ち立てたクロード・ルルーシュによる哲学的命題の提示といってもいいかもしれない。「偶然か必然か」人生で人と人の交わりが偶然と思うか、必然と思うか。この議論を終わらせようとすれば、「神の思し召し次第」ということになる。 が、ルルーシュは、偶然であっても必然へと変容できると言っているようだ。

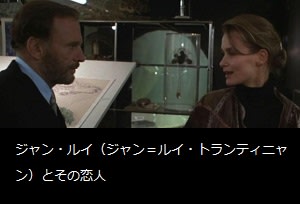

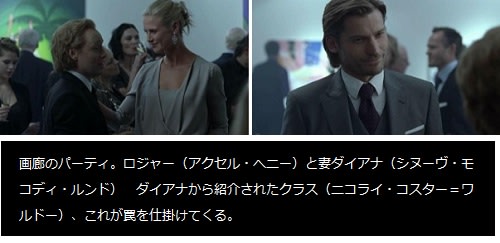

この世にウソがないと無味乾燥だと言うのは美術品のオークション会場を仕切り、絵も描くピエール(ピエール・アルディティ)。一方、未来学者のマルク(マルク・オローニュ)は、真実がすべてだと言う。

ピエールの愛した女性、ミリアム(アレッサンドラ・マルティネス)が空港で置き引きにあったビデオ・カメラをマルクが買ったのが、何のつながりもない二人が心を通わせるようになる。

このビデオ・カメラには、ミリアムとピエールとミリアムの一人息子との楽しい想い出が詰まっている。他人ではあっても楽しい映像は観る人に安らぎを与える。しかも、その中の女性が魅力的なら「この映像は貴重だから届けてあげたい」と思ってもおかしくない。しかもマルクは、その女性に魅入られてしまったのが、探し当てたい思いが必然ともいえる行動に出る。

その行動を真実主義のマルクが妻に言ったことから、「真実を話してくれなかったほうがよかった」と言いながらマルクのもとを去っていく。

現実の世の中はすべてガラス張りでは物事が運ばないのをわれわれは知っている。「嘘も方便」はある程度の許容範囲。

例えば、ある小説から引用しよう。『私は彼女に興味をそそられていた。妻が死んで以来、女性に心惹かれたことはなかったし、最後に寝た女は妻だった。 が、耳を覆うように長い赤毛をうしろに流しているレイチェル・ウルフを見ると、私の中に性的なものを超えた憧れがよみがえり、深い孤独と胃の痛みを感じた。

彼女は不思議そうな眼で私を見た。「失礼」と私は言った。「ちょっと考え事をしていたので……」』

一途にミリアムを求めたマルクにも光が差し込む。まあ、世の中捨てる人あれば、拾う人ありだ。こういう人生の機微は、ルルーシュの人生経験から、機知の富んだセルフが生まれる。

すべてのセリフを書けないが、一つだけ、ミリアムがピエールの年齢を聞く。「言いたくないなあ」と言いながら「私が120歳になったとき、君は100歳だ」

20歳の年齢差を言っているが、これが「私が70歳になったとき、君は50歳だ」と言ったとしよう。これは何の変哲もない平凡な言葉だ。この120歳という凡そ到達し得ない年齢を言ったとき、そこには誰しも笑みを浮かべるだろう。これが機知であり人生経験のなせる技と言える。

しかし、この映画も完璧ではない。セリフには非凡さがあるが、物語の流れの中で手抜きとは言わないが安直さが見える。

それはピエールとミリアムの8歳の息子が事故で亡くなる場面だ。ピエールはヨットに乗ろうとミリエルと息子を誘う。ミリエルは寝不足だから留守番。ピエールと息子が出かける。

何時間たっても帰ってこない二人。ヨットに置かれた携帯電話は呼び出し音をむなしく鳴らすだけ。ヨットでなにが起こったのか。

ピエールは子供に操作を教えてやろうと言って船首の方へ舷側に足をかけていく途中海に放り出される。風を孕んだヨットは急速にピエールから離れていく。子供に向かって「そのまま船に残れ!」と叫ぶが子供も海に飛び込む。

こんなことがあり得るのだろうか。まずピエール、命綱もつけずに舷側を移動するんだろうか。不用意すぎる。また子供が海に飛び込むだろうか。恐怖でそんなことは出来ないはずだ。それに、携帯電話がヨットに残っていたことを思えば、子供に「警察へ電話しろ」と指示できたはず。

帆走日和といってもいい天候では、死ぬのは難しい。急な荒天に遭遇したとか、モーターボートに衝突されたとかいくらでも事故は考えられる。安直としか言いようがない。観客は理屈に合わないと不満を持つ。そういう不満もあるが、よくできたラブロマンスとは言える。

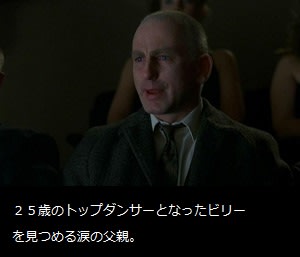

監督

クロード・ルルーシュ1937年10月パリ生まれ。

キャスト

アレッサンドラ・マルティネス1963年9月イタリア、ローマ生まれ。パリ国立高等音楽院卒業後、プルマドンナとして活躍。ルルーシュの妻。

ピエール・アルディティ1944年12月パリ生まれ。

マルク・オローニュ1961年ベルギー生まれ。

ご面倒ですが、クリック一つで私は幸せになります!

エンタメ(全般) ブログランキングへ