8時半、起床。

ハムトースト、サラダ、紅茶の朝食。

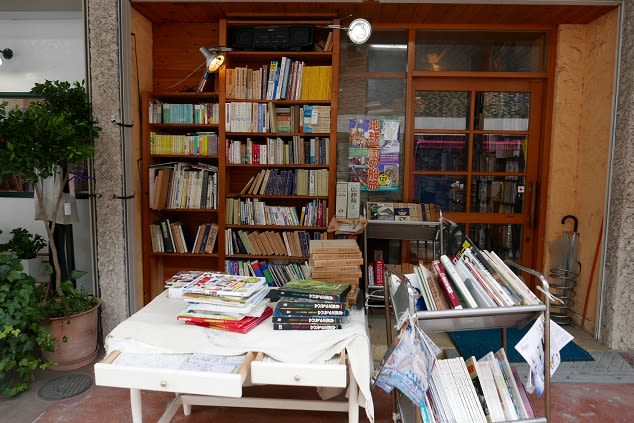

11時過ぎに家を出て、神楽坂へ向かう。今日は「SKIPA」で二カ月に一度の句会がある日だ。

今日の参加者は、主宰の紀本さん、蚕豆さん、恵美子さん、あゆみさん、低郎さん、こかよさん、私の7名である。

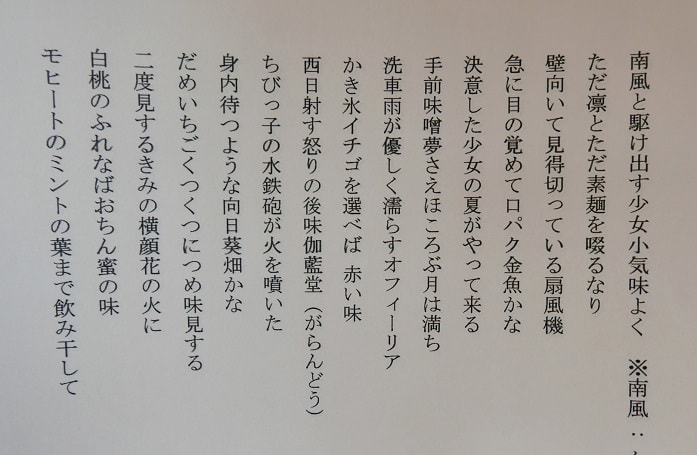

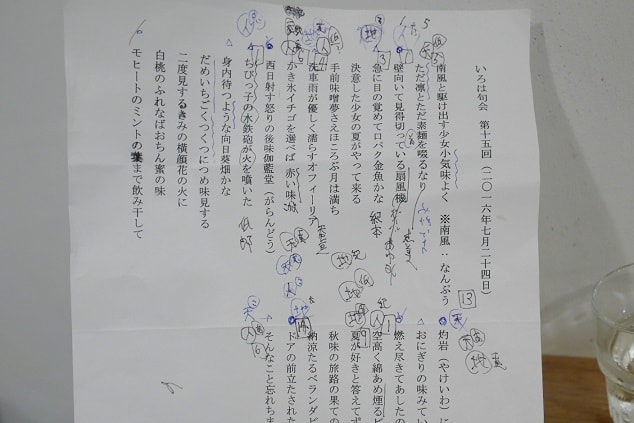

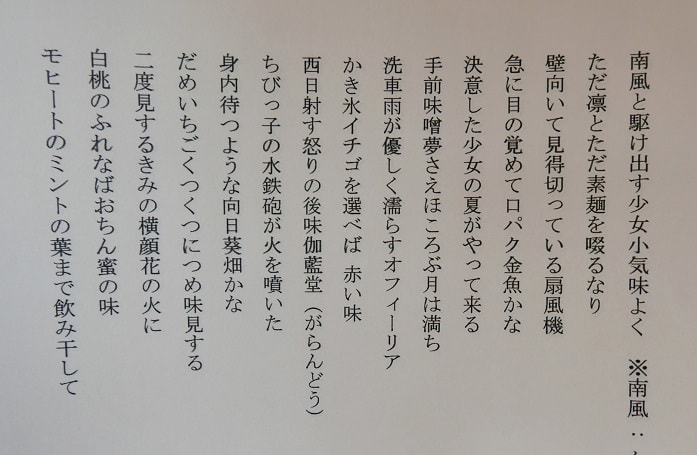

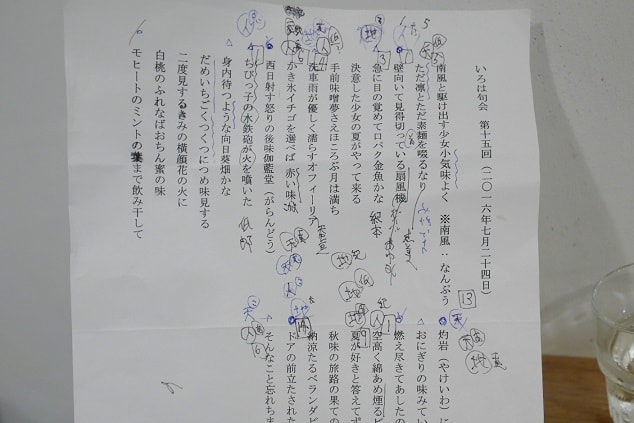

全員の作品が配られる。餃子屋さんはぎりぎりまで出席の予定だったので、彼の作品も載っていて、8名×3句=24句である。兼題は「味」。

選考に入る。

誰でもそうすると思うが、最初にちょっと惹かれた句に印を付けてゆく。そしてそこから入選句(3句)を絞り込んでいく。絞り込んでいく段階は二段階のこともあれば三段階のこともある。今日は最初に印を付けた句が多かったので、三段階を必要としした。

私が選んだ3句は以下のもの。

天(5点) 灼岩(やけいわ)に想像の目玉焼きを焼け

これを天とすることに迷いはなかった。「灼岩」という夏の(それも猛暑日を連想させる)季語。「想像の目玉焼き」というシュールで滑稽味のある言葉。「焼け」というきっぱりとした命令形。3つの部分が寸分の狂いもなく連結して見事に一つの作品を構成している。私はこの句から『マッドマックス2』と『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』という2本の映画を連想した。前者は内容がハードボイルドで、後者はタイトルがハードボイルドなのだが、「ハードボイルド」の原義は「固ゆで卵」だから、この「想像の目玉焼き」の黄身は半熟であってはならない。

地(3点) ドアの前立たされたまま誘蛾灯

「灼岩に・・・」のようなメリハリの効いた句ではないが、静かな作品世界をしっかりと作っている句である。女がアパートの部屋の前で立っている。この時刻に来ることは男には伝えておいたはずなのだが、男はまだ帰って来ていなかった。女は黙って部屋の前で待っている。女が一体どんな気持ちで立っているのか、女は誘蛾灯に背を向けているので、彼女の表情からそれをうかがい知ることはできない。柘植義春の世界を連想させる。

人(1点) 壁向いて見得切っている扇風機

扇風機は「首を振る」という言い方をよくされる。つまり擬人化されることが多い。この句ではそれが歌舞伎役者に見立てられて「見得切っている」となった。確かに左右に振られる首は、両端でギアが切り替わる時、一瞬、静止するように見える。こういう句はよく観察しないと作れない。写生の句である。俳句は観察しなくても頭の中だけで(観念だけで)作ることはできる。それもけっこう面白い、見栄えのよい句を。しかし、最終的に人の心をとらえるのは写生の句だと思うのである。

各人の選句が披露され、集計の結果、上位入選句は以下のようになった(作者はこの時点で明らかにされる)。

14点(特選) ドアの前立たされたまま誘蛾灯 紀本

本日の特選は主宰の紀本さんの作品だった。蚕豆さんと恵美子さんが「天」、私が「地」、こかよさんが「人」を付けた。私の感想は選句のところで述べたのが、そのときの私の解釈を聞いて、「その女性はストーカーですか?」と笑いながら聞いた人がいたが、「立ったまま」だったらストーカーの可能性もあるけれど、「立たされたまま」ですからね、立たしている相手(男)が想定されているわけで、ストーカーではなくて、男女の間柄にある二人の片割れです。そういうこともわからないなんて、お子ちゃまなんだから(笑)。ちなみにこの句は紀本さんがカギを忘れて家(実家)に入れなかった体験をもとにして作られた作品で、男女の間柄とは関係ない。他に子供が親に叱られて家の外に出されてしまったときの情景を詠んだ句でしょうという解釈もあった。しかし、私はこの解釈は取らなかった。「立たされたまま」という表現はその人物がじっとして動かない様子を示唆している。女はじっと黙って立っているのである。だからこそ「誘蛾灯」という言葉が凄みを増すのである。子供だったら「立たされたまま」じっとしてはいないだろう。「ごめんなさい!」とか泣きわめくのではないか。この作品はそういう動きのある、騒がしい句ではない。

13点 灼岩に想像の目玉焼きを焼け 恵美子

恵美子さんの作品。あゆみさんと私が「天」、蚕豆さんが「地」を付けた。こういう句がコンスタントに作れたらすごいのだが、まだそこまではいっていないようで、彼女の別の作品「西日射す怒りの後味伽藍堂」jは選外だった。同じようにインパクトのある言葉の組み合わせからなる作品なのだが、こちらは部分の連結がギクシャクしていて作品としての完成度が低い。「灼岩の・・・」の驚くべき完成度の高さがフロックでないことを次回の句会で見せてほしい、とハードルを上げておきます。

9点 夏が好きと答えてずっと生きてきた たかじ

私の作品。紀本さん、あゆみさん、低郎さんがそろって「地」を付けた。「どの季節が好き?」というのはよく聞かれる質問である。私は子供のころからずっと「夏が一番好き」と答えて来た。それは気候としての夏が好きということの他に「夏休みがあるから」というのが大きな理由だったと思う。私が今日まで一貫して「夏が好き」と答えを変えずに来られたのは、学校的世界でずっと(ある時期までは生徒・学生として、ある時期からは教員として)生きてきたからかもしれない。この句を選んだ人の感想の中に「切なさを感じる」というのがあった(それも複数)。まさか老い先短いということを言っているのではないと思うが、無理をして、つっぱて「夏が好き」と言い続けている雰囲気を感じ取られたのかもしれない。でもね、無理はしてませんから。今年もあと一週間ほどで夏休みである。ホント、嬉しいです。

6点 そんなこと忘れちまいなと蛇の言う 蚕豆

蚕豆さんの作品。こかよさんが「天」、あゆみさんが「人」を付けた。この蛇はエデンの園でアダムとイブをそののかした蛇のようにも見えるが、下町の小股の切れ上がった姉さんのような物言いは、任侠の世界のようでもある。もしかしてその姉さんの背中には蛇の入れ墨があるのかもしれない。紀本さんからこの句の感想を求められた恵美子さんが、何も言えなかったのは、彼女が蛇が大の苦手であるからである。蚕豆さん、句会で高得点を得ようと思ったら「蛇」はダメですよ(笑)。たぶん蚕豆さんは彼女が蛇が苦手であることをうっかり忘れちまっていたのだろう。

6点 かき氷イチゴを選べば 赤い味 こかよ

こかよさんの作品。紀本さんが「天」、蚕豆さんが「人」を付けた。「赤い味」は兼題「味」を意識した表現であるが、普通は「赤い舌」だろう。2年前の今頃の句会で、私は「カキ氷女は赤き舌を出す」という作品を出して、特選をいただいた。最近、句会のメンバーになったこかよさんはそのことを知らないが、恵美子さんは覚えていて(なぜならその句を彼女に書にしてもらったからである)、「こかよさんの句を選ばなかったのはたかじさんの句が念頭にあったから」と感想を述べていた。なお、「赤い味」の前の半角の空白はわざとそうしたものとの本人からの説明があった。わかったような、わからないような、感覚だ(笑)。「イチゴを選べが」は「イチゴ選べば」と素直に7音に収めた方がよかったと思う。

5点 ただ凛とただ素麺を啜るなり 恵美子

恵美子さんの句。「ただ」の反復が目を引くが、「ただ素麺を」の方はよいとして、「ただ凛と」が「ただ」と「凛」の組み合わせはしっくりこなかった。「凛」は褒め言葉だが、「ただ」は凡庸なものや単純なものに付ける言葉だからである。「凛としてただ素麺を啜るなり」とした方が素直である。ただ、(「ただ」だが)、作意としては、「ただ凛と」は本物の「凛」ではなく、「凛」としている風を装っているだけの、けだるい夏の昼下がりのアイロニカルな雰囲気を演出したかったのかもしれない。

選評を終えて、食事会。

私は定食を注文したが、今日はチキンカレーが多数派だった。

あゆみさんから6月に彼女が参加した伊香保俳句大会の話を聞いた。詳しくは彼女のブログを参照→こちら

彼女の作品、「胴上げをしてくれそうな躑躅(つつじ)かな」があの夏井いつき先生に秀句として選ばれ、壇上から講評をいただけたそうである。

彼女は舞い上がり(「胴上げ」だけに)、これから俳号をただの「あゆみ」ではく、「胴上(どうじょう)あゆみ」としますと宣言したのであった。

そのあゆみさん、前回の句会では特選をとったのだが、今回は私だけが選んだ「壁向いて見得切っている扇風機」のみの入選にとどまった。「もしどれも選ばれなかったら所沢に帰れないところでした。選んでいただけてホッとしました」と言っていたが、たぶんこれは本音であろう。自分の句が一つも選ばれないことを「ぼうず」というが、それはきっと切ない気分に違いない。これまで何人もの人がそういう気分を味わってきた。私もいずれそういうときが来るだろう。なので「ぼうず」を回避するために、受けそうな句を一つは入れて投句するという心理が働いたりするのだが、あまりよい気分のものではない。今回、選外だったあゆみさんの他の二句、「おにぎりの味みていった南風」と「身内待つような向日葵畑かな」はどちらもあゆみさんらしいいい句だと思う(最初に印を付けた句の中に二つとも入っている)。選外になったのは、決して不出来であったわけでなく、たまたまのことである。

2時半、散会。

次回は9月18日(日)。兼題は「一」(今回特選の紀本さんの出題)。

神楽坂の駅から地下鉄に乗るのは私とあゆみさん二人だけだった。食事会のときにあゆみさんが「私はスキップをときどきしますよ」という話が印象的で、スキップをする大人がいることにびっくりした私は、ここでちょっとスキップをしてみてくれませんか(写真に撮りたいから)とお願いすると、私が彼女を「ぼうず」から救ったことのお礼の意味もあったのだろう、やってくれました。日曜日の歩行者天国の神楽坂で。

最初はスキップらしかったが・・・

だんだんスキップの域を越えて行った。これ、どうみても、『ウエストサイド物語』である(笑)。

東西線に載って西荻窪まで行く。

ギャラリー「FALL」で開催中のカフェ仲間の陶芸家、清水直子さんの個展にうかがう。今日が最終日なのだ。

在廊中の清水さんにご挨拶。

今回は「働く人」をモチーフいしたオブジェが中心。

「働く人」には三種あった。

一つは農業に従事する人たち。これは今回の個展のDMに使われていた作品。

それから都会で働く人たち。

そして原発の除染作業に従事する人たちだ。

清水さんはインターネットで購入した除染の作業員の服もオブジェにして展示しようかと考えたのだが、実物が届いてみると、あまりにしょぼいものだったので(使い捨てのものだからだろうか)、展示するのはやめたそうである。

今回私が購入した作品は、昼休みにお弁当を食べるサラリーマン。研究室でコンビニおにぎりの昼食を食べるときにそばに置こうかしら。

ギャラリーには30分ほど滞在し、失礼する。駅前の商店街を歩きながら、清水さんに教えていただいたレモンパイの美味しいカフェへ。

「西荻イトチ」。これが清水さんお勧めのカフェである。

「紅茶とお菓子」は「まやんち」だが、ここは「紅茶とこけし」がキャッチフレーズのようである。

なるほど、壁にはたくさんおこけしたち。

清水さんの個展のDMが置かれていたので、「いま、個展を見て、清水さんに勧められて来ました」とマダムに言うと、「何か作品を購入されたのですか?」と聞かれたんで、「サラリーマンがお弁当を食べているやつを」と答えると、「ああ、あれはいいですね!」とおっしゃった。作品を観る目を認めていただけたようである。

レモンパイは最後の1つだったようだ。ラッキー!ミルクティーと一緒にいただく。

ほんとだ、美味しい!

今日の句会を振り返る(ブログに書くことを考える)。

西日射す道を駅に向かう。

ここもかなり気になるカフェである。今度、この街に来たときに入ってみよう。

西荻窪の駅のホームで。

世の中は「ポケモンGO」の話題で持ちきりだが、「妖怪ウォッチ3」というのも発売されたようである。

蒲田に着いたのは5時半頃。先週は広島出張で来れなかったので、ちょっと「phono kafe」に顔を出していくことにする。

梅ジュースだけのつもりだったが・・・

大原さんに「春巻きありますよ」と言われたら、注文しないわけにはいかない。

帰宅して、風呂を浴びてから、夕食。

「ハンバーグ、2つにします?」と妻から聞かれ、「1つでいいよ」と答える。さっき春巻き食べたので、とは言えない。

デザートは桃。これで、4日連続の桃である。

白桃のふれなばおちん蜜の味 たかじ