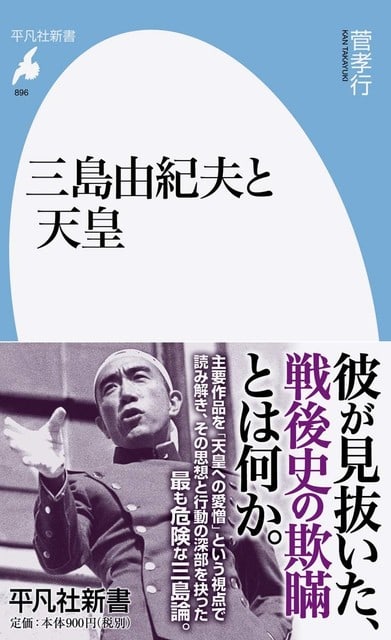

「三島由紀夫と天皇」(菅孝行著 平凡社新書 2018年11月)を読む。

三島由紀夫と天皇という組み合わせ、しかも’70年代に活躍した老評論家・菅孝行が書いた新刊書。思わず購入してしまった。

三島由紀夫が自決した日、私はたまたま数キロ以内の大学にいた。しかも、私のクラスには三島由紀夫が組織した「盾の会」のメンバーであるI.Tという人がいた。こんな右翼が跋扈する大学なのだと、自分を惨めに思った。のちにこのI.Tさんは「果し得ていない約束~三島由紀夫が遺せしもの」(2006年)を著した。アマゾン・レビューには私も感想を記した。「今ようやく、著者と私の平行線が交差したように思える」と。

そんなわけで当時、私にとって三島由紀夫の印象は最悪だった。時代の雰囲気もあって、右翼、軍国主義者などという月並みなレッテル貼りを認めていたからだ。三島が単純な天皇崇拝者などではないことを知ったのはかなり後になってからだ。

何年か前、井上正也・成蹊大学法学部准教授(日本政治外交史)が注目すべき論文を発表した。それは「1971年、国連の中国代表権問題に際して、昭和天皇が佐藤栄作首相に”蒋介石を助けるように”と下命した」という内容だった。日本国憲法下で「象徴」になったはずの昭和天皇が、戦後四半世紀を過ぎてもなお、現実政治に影響を及ぼす発言をしていた。そういう重大な事実が明らかにされたのだ。マスメディアの反応は皆無だったが、私は昭和天皇という人物の正体をここに見たような気がした。菅孝行は、事実を「平然と<なかったことにする>のが、生身の天皇裕仁が天皇裕仁であることの面目に他ならない」と記すが、ぬけぬけと「蒋介石を助けよ」と言う昭和天皇という人物の核心を衝いた言葉ではある。

昨今、戦争の記憶が遠のくにつれ、天皇あるいは皇室を再神格化しようとする勢力が息を吹き返した。いわゆるネトウヨとされる人たちだが、彼らの「天皇論」は極めて稚拙で幼稚だ。例えば、青山繁晴などは開口一番「本年は皇紀二千何百年…」などと口走ることで、ネトウヨの教組ヅラをする。三島が存命ならば、こんな連中に冷笑を浴びせたことだろう。

三島は「英霊の聲」(1966年)の中で「などてすめろぎは人間となりたまひし」(なぜ天皇は人間となってしまわれたのか)と昭和天皇に問いかけた。菅孝行は、三島と天皇の関係性について次のように記す。

「役職上、皇室神道に精通している天皇は、三島の自刃が、単なる自刃でも、諫死でもなく、GHQに「国体」を売って戦後体制の基礎を築いた天皇は、天皇でありながら天皇ではなく、皇室神道における天皇の霊性の源泉は、天皇の肉体にもう宿ることはない、という宣告を三島に突きつけられたことを身に滲みて知ったはずである。」(p.214)

「三島は天皇に自分たちの「行動」の意図が伝わることを十二分に計算していた。だから、三島の目は皇居の天皇のほうを向いていた。三島は天皇を殺しもせず、皇居に赴きもしなかったが、自衛隊でのこの「行動」を通して、戦後体制の腐朽と、その起源となる敗戦時の天皇の「人間宣言」を責め、天皇のあるべき身の処し方に想到せしめようとした。三島の背後には特攻隊の兵士がいた。……もちろん、市ヶ谷での「事件」を知っても、そんなことをおくびにも出さないで、平然と<なかったことにする>のが、生身の天皇裕仁が天皇裕仁であることの面目に他ならないのではあろうが。」(p.212 太字は筆者)

学徒出陣で九死に一生を得た私の親族は、生涯、戦争を語らず、靖国神社には決して行かず、市井の平凡な一員として一生を終えた。だがもし、上記の菅の言葉を知ったなら、万感の思いを込めて賛同したことだろう。

無人爆撃機やドローン兵器が開発された今日、いかなる独裁者でも神風特攻隊のような残酷で無慈悲な命令を下す必要はなくなった。つまり、昭和天皇は特攻攻撃を命令した、人類史上唯一無二の政治指導者だったということだ。その本人が何ら戦争責任を問われなかったことが、今のような戦後日本を作り出した。

YouTubeで人気のある、保守的な評論家、ジャーナリストは、天皇や皇室に関しては無条件に賛美するか、あるいは意図的にスルーしている。下手なことを言えば、商売に差し障るからだろう。でも、誰でもいいから勇気を出して、三島由紀夫が提起した「天皇論」を継承しようとしないのか。左翼の立場からは、白井聡「国体論 菊と星条旗」のような本がでているのだから…。要は、右でも左でもいい、もっと天皇制や皇室問題に真摯に対峙してもらいたい。でなければ、日本の国体は菊(天皇)から星条旗(米国)に入れ替わったままなのだ。いま我々が目にする天皇や皇室のあり様は、三島に言わせれば、偽りの姿ということになる。「戦後日本の虚妄」は、実のところすべてここから発しているのだ。