師匠は「獅子舞」を描いてきました。

師匠は、私の母のことを心配してくれています。

師匠! 心配いりませんよ。ケアマネージャーさんがいい人で、色々手配してくれています。

訪問歯科が18日に決まりました。訪問診療は20日に私が行って話をすることになりました。歩行器も借りました。

バタバタと忙しい日が続いていますが、じきに落ち着くと思います。

師匠! 正月太りは、そんなに早く解消しませんよ。

私は、ずっとウォーキングに出られないので、体重は高止まりです。

|

獅子舞の意味や由来 次に、お正月やめでたい時などに獅子舞が行われる意味や由来について紹介します。

意味 獅子舞には、疫病を退治したり悪魔を追い払ったりする意味があるようです。 また、獅子舞が人々の頭を噛むのも、その人についている邪気を食べるという意味があるためと言われています。 さらに、悪魔祓いや疫病退治といった意味があることから、獅子舞に頭を噛まれるとその年にご利益がもたらされるという考えもあるようです。 そのため、お正月に獅子舞に頭を噛んでもらうと、1年間を無事に過ごすことができると信じられています。ほかにも、子どもが頭を噛んでもらうと頭がよくなるという言い伝えもあるそうです。

由来 獅子舞の起源はインドと言われており、その後中国を通って日本に伝えられたようです。 獅子舞のモチーフになっているのはライオンと言われています。 かつて、インドの遊牧民族がライオンを霊獣や神として崇めており、ライオンを模した舞を踊るようになったのが、獅子舞の原型と伝えられています。 日本では、16世紀ごろに伊勢の国(現在の三重県あたり)で飢饉や疫病などを追い払うために獅子舞が行われたのがはじまりのようです。 その後、江戸に伝わって悪魔祓いをする縁起のよいものとして定着し、祝い事や祭り事などで獅子舞が行われるようになったと言われています。 獅子舞が全国に広まったのは、江戸時代初期頃に、とある団体が獅子舞を踊りながら全国をまわり、悪魔祓いをしたことがきっかけのようです。 |

師匠! 今回は「おめでたいことですね」ですね。

私は「おかめ・ひょっとこ」を描きます。

|

節分の「おかめ」とは? おかめとは、古くからある日本のお面の1つで、丸顔、鼻が低く丸い、頬が丸く張り出しているといった特徴があります。 お亀、阿亀(おかめ)とも書き、お多福、阿多福(おたふく)、お福とも言います。 おかめのモデルは実在の女性で、次のエピソードが残っています。 鎌倉時代、大報恩寺の本堂建築の際に、棟梁である長井飛騨守高次(ながいひだのかみたかつぐ)は、大事な柱の寸法を間違えて短く切ってしまいます。 憔悴しきった高次の姿を見た妻の阿亀は、枡組(ますぐみ)という技法で柱を継ぎ足すように助言し、高次は無事に本堂を完成させます。 しかし、女の知恵で仕事が成功したと知られては夫の恥になると思い、阿亀は本堂の上棟式の前に自害してしまいます。 高次は、上棟式で妻の冥福と工事の無事を祈り、本堂が永久に守られることを願って阿亀にちなんだ福の面を扇御幣(おうぎごへい)につけて飾りました。 おかめのふくよかな笑顔には、妻への愛情が隠されていたんですね。

節分のおかめの意味や由来について そもそも節分とは、季節の節目(立春、立夏、立秋、立冬)の前日を指します。 旧暦では春からが新年とされており、特に立春の前日は大晦日にあたる大事な日なので、節分の中でもこの日が重要視されるようになりました。 また、季節の変わり目には邪気が生じると考えられていたため、様々な邪気を祓う行事がありました。その一つが豆まきです。 節分の豆をまくときの掛け声で「鬼は外!」「福は内!」と言いますよね。 おかめはこの「福」を表しています。 おかめは別名「お多福」や「お福」と呼ばれ、縁起が良い顔とされているため、節分の「福」として使われているんですよ。 |

|

ひょっとこの由来は? お祭りや出し物など、さまざまなシーンで被りものやお面が使われる日本。 そのなかで比較的、縁起のいいものとして扱われるのが「ひょっとこ」です。 「おかめ」の面と対になることも多く、ひょっとこと同様、おかめも縁起が良いものとされています。 口を突き出し、おどけた表情で見るからに縁起物のひょっとこ。 しかし、なぜ「ひょっとこ」と呼ばれるようになったのでしょうか? ひょっとこの名前には諸説あり、有力なものの1つに「『火男』がなまった」という説があります。 ひょっとこのモデルとなった男が、かまどの火などを吹いて守る役目だったことから、「火男」と呼ばれていたものが音を変えて伝わったという説です。

表情についても、目が少し歪んだり細めているのは灰が入らないように、手ぬぐいを頭に巻いているのは火の粉で髪が焼けないように、などの説もあるそうです。 そう言われてみると、確かに火と向き合って竹筒を吹いている様子が目に浮かびますよね。 他にも、口が徳利に似ているので「非徳利」からなまったという説。またはモデルの男が「ひょうとく」という名前だった、という説など様々あります。 歴史の長い日本ですから、何気なく使っている物事にもいろいろな由来があって面白いですよね。 私達の生きるこの時代も、100年経ち、200年経ったら、思いもよらない捉え方をされるのかもしれませんね。 |

↑師匠が私にくれた絵手紙

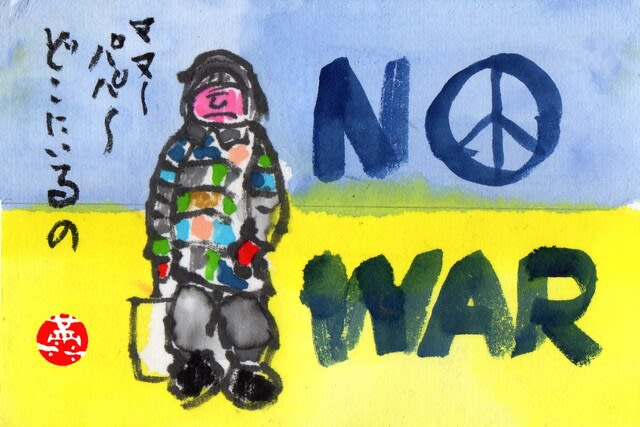

私が師匠に送った絵手紙↓

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今なら、夫のピンチを救った妻として褒めたたえられそうですけどね^^

したっけ。

したっけ。

美しい夫婦愛、自害は切なすぎますね。

お忙しいご様子、寒さも厳しくなりそうです。

体調にお気をつけください。

昔は獅子舞が有ったらしいぐらいしか知りません。

今では見られないですもんねぇ。