師匠は「門松」を描いてきました。

師匠の家は神棚がないそうです。

師匠! 商売をやっていたのに神棚がなかったんですか?

よく繁盛していましたね。

当然しめ飾りもないそうです。

師匠! 私の家は神棚ありの仏壇ありですよ。クリスマスにはケーキも食べるという、神も仏もキリストもという節操のなさです。

罰が当たりそうです。

|

門松の竹が斜めに切られる理由 徳川家康 vs 武田信玄説① 一番有名な説は、徳川家康だと言われています。 ときは戦国時代に遡ります。 徳川家康と武田信玄が戦った三方ヶ原(みかたがはら)の戦いという合戦が年の瀬にありました。 そこで家康は、命こそ落としはしなかったものの、信玄に大敗します。 さらに勝った信玄は、新年の挨拶の歌を詠んで家康へ送ったそうです。 その歌がこちら。 「松枯れて 竹類なき あしたかな」 単純に現代語訳するとこんな意味です。 「松が枯れて、これからは竹が類をみないほどに繁栄していくだろう。」 ここでの松は、家康のことを、竹は信玄のことを指します。 それを踏まえて解釈すると… 「松平家(家康)が滅んで、武田家のみが今後は栄えていく、いい年明けだ。」 そんな意味に捉えられますね。 さて、そもそも松がどうして徳川家康なのか?についても、少しだけ解説しておきますね。 徳川家康の徳川は、実は改姓後の名前で、旧姓は松平なんです。 だから、武田信玄は歌を詠むときに、自分を植物の竹に例えるのと同じように植物の松と家康の松平をかけたんですね。 戦にも負けて、こんな挑発的な歌まで送られた家康は、まさに怒り心頭。 でも、自分の家臣から歌を詠みかえた一句を言われた途端に上機嫌に。 その歌がこちら。 「松枯れで 武田首なき あしたかな」 松(家康)は枯れずに、武田信玄の首が飛ぶ、めでたい年明けだ。 そんな意味です。 思わず、なるほど~!と声が出そうなくらい、とんちの利いた素晴らしい返しですよね。 この歌になぞらえて、門松の竹を打ち首のように斜めにスパンと切り落としたのが由来と言われています。 ちょっと歌の部分は出来過ぎた話のようにも聞こえますが、負けた戦を悔いた家康が信玄になぞらえて竹を切ったとされるのは、有名なエピソードです。 家康が天下を治めた江戸を中心に竹を斜めに切るそぎ型が生まれ、その後全国的に主流になっていったと言われています。 実際、そぎ型の門松は中心に斜めに切られた竹があり、その周りを松が覆うように飾られています。 この説を聞いてから、門松をもう一度思い浮かべてください。 松(家康)が周囲を完全に包囲し、信玄の首をとったように見えませんか? この逸話から、信玄の地元甲斐の国、現在の山梨県では、いまだに寸胴型の門松が多いそうですよ。

武士の心構え説② 長く伸びた門松の竹をみたある武士が 「もっと鋭く、自分の心を戒めたい!」 そう考えて、門松の竹を斜めに切り落としたのが始まりで、庶民もまねて流行っていったとされる説もあります。 一方で、寸胴型の方が武士に好まれたという説もあります。 寸胴型は真横に竹を切ることによって筒状になることから、中身がぎっしり詰まる(=お金が貯まる)とされていたんだそうです。

お医者さん説③ 江戸時代、お城だけでなく武家にも門松を飾ることが広まったものの、今のように綺麗にあしらわれてはいませんでした。 当時は切っていない竹をただそのまま束ねて、飾っていただけだったそうです。 徐々に文化として門松を飾ることは一般庶民にも広まりますが、江戸時代は武士と庶民の間には相当な格差がありました。 庶民が武家と同じように飾るなんて、もっての外! そう考えた庶民の家では、竹の代わりに笹を使ったとされています。 医者の家でも笹を使って飾ろうとしましたが、笹を束ねただけだと藪(やぶ)に見えてしまい、ヤブ医者とされては商売あがったり。 そこで、庶民との差を見せるために竹を使うんですが、医者よりも格上の武家と全く同じように飾ってはやっぱり失礼。 少し格を落とすという意味で、竹を斜めに切ったことが由来とされています。

笑う門には福来る説④ 竹の節と節の間を斜めに切ると、切り口が笑ったときの口の形のように見えますよね。 そのことから、笑う門には福来るということわざにもあるように、斜めに切ったそぎ型の方がより縁起がいいとされた説もあります。 |

↑師匠が私にくれた絵手紙

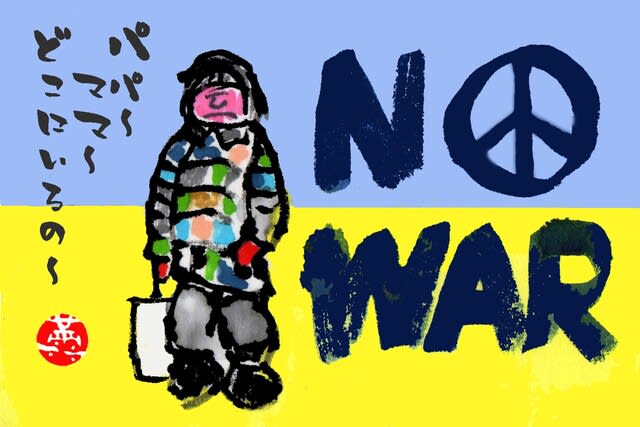

私が師匠に送った絵手紙↓

#StandWithUkraine