世界の歴史では死の商人と言われる人は数多い。日本では死の商人と言われる人は明治の戊辰戦争・上野戦争(彰義隊)での逸話が残る大倉喜八郎しか見当たらない。日本史では武器商人という概念が無いのだろうか。

アメリカ南北戦争を描いた風と共に去りぬという小説で武器商人だった富豪(レッドバトラ―)の話がある。この南北戦争後に不要となった武器が日本の戊辰戦争で使われた話がある。文献は何処にあるのだろうか。死の商人の歴史を見ると否定的な話が割と少ないと感じる。これは日本人の感覚と異なっていて、パレスチナの問題が日本人に理解しにくい問題は死の商人の概念が普通に馴染みがないことから来ている。金さえあれば紛争の当事者へ売る行為を恥じない。

大倉喜八郎が死の商人と名が残るのが、彰義隊の戦争で武器の調達の時、金払いの悪い彰義隊に現金で無いと横浜の外国人相手には武器商売は通用しないと初心な彰義隊員をだました。長崎のグラバ-と坂本竜馬の武器商売も現金で無かったと思う。同時に竜馬が武器の商売をする死の商人と見なされてはいないが薩長同盟は武器が同盟の証であって、西洋流の定義では竜馬が武器商人、もしくはそこで元手を作って明治維新後に海洋商社を目指していて、暗殺後にその意思を継いだのが岩崎弥太郎となった気がする。

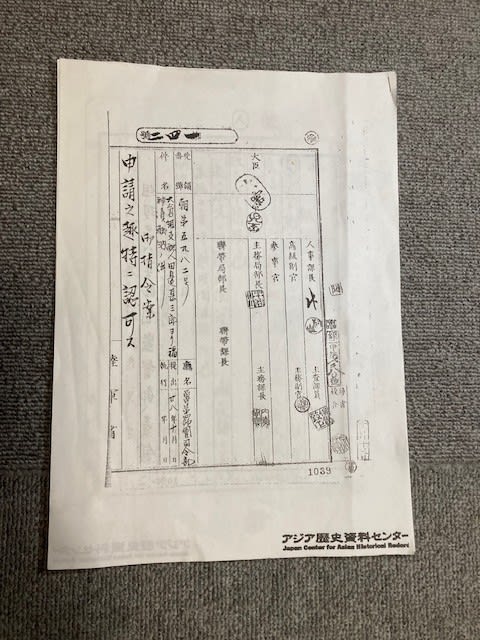

明治28年10月の日付のある、大倉組支配人からの遼東半島に駐屯している野戦師団.将校以下一般へ東京名産福神漬300樽献納の義

この願いは明治28年9月30日に陸軍大臣大山巌に出されている。まだ9月30日の段階では台湾征討戦で北白川宮の病状報告は出ていないし、台湾北部・中部の制圧報道しか日本には届いていなかった。そこから台南に向かう時、日本軍は台湾住民と中国人との連合で侵攻が遅れるようになり、風土病にも悩まされるようになった。この時期に一時的に陸軍軍医だった森鴎外が台湾にいたことになっている。

大倉組は大倉喜八郎の会社で明治28年1月までは元第四師団長が北白川宮(上野戦争の時の輪王寺宮)

と知っていて、台湾制圧後に面会の口実を狙ったと思われる。

この文献から明治28年の時で、大阪でも福神漬は東京名産と知れ渡っていたということになる。なお300樽と言うことで、樽の大きさだが1斗や2斗の樽でなく4斗の樽だろう。おおよそ1樽80KG位になる。この辺の気配りが死の商人と言われる喜八郎の面目躍如だろう。

福神漬の酒悦は言い伝えで、店名を輪王寺宮から頂いたと言う。大阪の阪急デパ-トの開業時に、デパ-ト食堂での福神漬食べ放題を許した小林一三はタクワンの食べ放題でなく、高級感のある福神漬だから許したと思う。大阪商人の朝ご飯はおかずが漬物しかなく、浅漬かタクワンでデパ-トで福神漬の食べ放題は見るだけの庶民のデパ-ト体験の唯一の楽しみで、今でも文献に残る。