(【5月15日 日経】リー・シェンロン前首相(右)から政権を引き継ぐローレンス・ウォン新首相(51))

【経済的繁栄と政治的不自由の国シンガポールで20年ぶり首相交代 「リー・ファミリー」支配の終焉】

東南アジアの都市国家シンガポールには経済的反映と政治的不自由・実質的な一党独裁という変わった特徴を持っています。

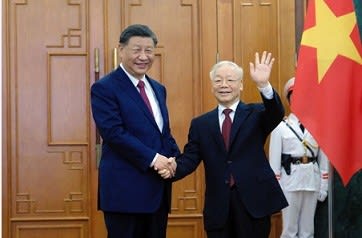

20年にわたる長期、シンガポールを率いてきたリー・シェンロン前首相(リー・クアンユー元首相の長男)に変わって、15日、ローレンス・ウォン副首相兼財務相(51)が新首相に就任しました。リー家の次期首相候補もおらず、これで国父とされるリー・クアンユー元首相から続いた「リー・ファミリー」への依存は終了しました。

****シンガポール****

東京都区部を一回り大きくした国土面積で、総人口約592万人(内:国民355万人、永住権保有者52万人、在住 外国人 185 万人。国民の人種構成は、華人系約 74%、マレー系約 14%、インド系約9%、その他約3%の多民族国家)と、国内規模は決して大きいとは言えないが、2023年の国民1人当たりの名目GDPは約91,100米ドルで、世界第5位となっている。後略)【2023年12月19日 NIRA総合研究開発機構】

*******************

*****シンガポール新首相が就任 国民の7割強が華人系の国、米中との等距離外交どうなる****

シンガポールで15日、ローレンス・ウォン副首相兼財務相(51)が新首相に就任した。1965年の独立以来4代目の首相で、20年ぶりのトップ交代。

地政学的な対立から離れて中立を維持したリー・シェンロン前首相(72)の政策を継承する見通し。米中対立から距離を置きつつ、経済発展を実現できるか。ウォン新政権のかじ取りが注目される。

ウォン氏は就任式典の演説で、自身がシンガポール独立後に生まれた初の首相であることに言及し、「自分のリーダーシップは前の世代とは異なるだろう。われわれなりのやり方で(国を)リードしていく」と世代交代したことを強調。米中対立については「両国間に問題が避けられないとしても、双方と関わりを続ける」と述べた。

ウォン氏は官僚出身で財務省などでキャリアを積んだ。2011年に政界入りし、与党・人民行動党(PAP)の中では、リー氏らに続く「第4世代」に当たる。新型コロナウイルス禍で感染拡大防止の責任者を務めて評価を高めた。国際的な知名度は乏しいが、新内閣ではリー氏が上級相に就任し、事実上の後見人として新首相を支える。

地元紙ストレーツ・タイムズは、ウォン新政権について「米中対立をどう乗り切るかが、最大の外交政策課題」と指摘した。ウォン氏は就任前、自身の価値観は親中でも親米でもなく、「親シンガポールである」と述べたが、同紙はウォン氏が米中対立について「どのように乗り越えるのかまだ詳しく述べていない」と注文を付けた。

シンガポールは華人系が国民の7割強を占め、中国語が公用語の一つ。米ピュー・リサーチ・センターの調査(22年6月発表)によると、シンガポールでは69%が中国の習近平国家主席を「信用している」と答えるなど、中国との近さがうかがえるデータもある。

一方、近年は同じく金融都市だった香港で中国共産党による支配が強まったことを受け、欧米の多国籍企業がアジア拠点をシンガポールに移す動きが進む。西側諸国との友好も重要で、特に安全保障上のパートナーとして米国への配慮も欠かせない。ウォン政権は米中の間でバランスに腐心することになりそうだ。

国内では対中警戒感が高まりかねない事件も起きた。政府は2月、香港出身でシンガポール国籍を取得した実業家男性に対し、海外から世論への干渉を防ぐ外国介入対策法を適用した。男性は、シンガポールに住む華人系住民に対し、中国のプロパガンダ拡散に協力するよう呼びかけていた疑いが持たれている。

国内では物価高や少子高齢化といった課題が積みあがる中、25年11月までに総選挙が予定されている。20年の選挙では一党支配を続けるPAPの退潮傾向が浮かび上がっており、ウォン氏が党勢拡大を図れるか注目される。【5月16日 産経】

********************

日本からの観光客の多い国でもありますが、観光客の目に映らない実態も。一人当たり名目GDPで日本の約2.6倍という圧倒的経済反映の一方で、政治的不自由では以前から批判のある国でもあります。

下記は古い記事ですが、内容は現在にもあてはまります。

*****シンガポール ~表向き豊かな経済状況と、一党支配の政治体制*****

(中略)

その意味では、第二次世界大戦後に独立した国の中で、最も成功した国と言えます。日本人から見ると、シンガポールは、清潔で、きれいで、全ての面できちんとした国との印象が強いと思いますが、政治体制は世界でも類の見ない特徴的な体制となっています。

例えば、議会ですが、2015年の総選挙の結果、定数89人(選挙区選出議員:その他重要法案の投票権がない議員12人がいる)のうち、与党の人民行動党(PAP:People's Action Party)が83議席を占め、野党の労働者党(WP:Workers' Party)が6議席という結果となりました。これだけ見ると与党の圧勝のように見えますが、そうではありません。

与党の得票率は69.86%ですから、野党が30%以上の得票があったことになります。しかしながら、選挙制度自体が与党に有利となっているため、このような結果となっています。

PAPは1965年の独立以来、1980年の総選挙まで全議席を占有し、その後の総選挙でも、野党は1から2議席を得ているに過ぎませんでしたが、2011年の総選挙で野党が6議席を得たことから、政府与党が驚愕する事態となりました。

(中略)政治的実権は与党PAPの書記長でもあるリー・シェンロン首相が保持しています。

このリー・シェンロン首相は独立以来の発展の礎を造り、国父とされるリー・クアンユー元首相の長男です。また、リー一族は政府系投資会社を実質的に支配しているともされ、経済面でもシンガポールを実施的に支配しているとされています。

このようなシンガポールの政治体制は、権威主義的政治体制(開発独裁)とも言われています。つまり、経済的繁栄を最優先し、一般国民の自由をある程度制約することを厭わないという政策が、政治体制の根幹をなしています。

そのため、些細な罪であっても、高額な罰金を課されることがあります(地下鉄内での飲食、ゴミ・ガムの路上でのポイ捨て、水の汲み置き等)。

また、メディア等の報道への規制も厳しく、世界報道自由度ランキングでは、世界180ヶ国中154位(2016年)となっています。

公務員の給与が世界で最も高いのも、シンガポールと言われています。例えば、首相の給与は日本円で2億円以上とされており、これは世界の国家元首の中で最高額とされています。また、公務員の給与水準も非常に高く、贈賄等の政府機関での腐敗行為は、ほとんど皆無とされています。

一方、このようなシンガポールでも、ジニ係数が0.464(2014年)となっており、格差の広がりも懸念されています。2011年、2015年の総選挙でも国民の3割以上が野党に投票したということからも、シンガポールの政治体制が今後も安泰か否かは、予断を許さない状況と言えます。【2016年8月10日 茂木 寿氏 リスク対策.com】

******************

国際的人権団体Human Rights Watchはシンガポールの政治状況を下記のように批判しています。

****シンガポール:法が言論・集会の自由を侵害*****

抑圧的な訴追や規制、民事訴訟の停止を

シンガポール政府は過度に広範な刑法、抑圧的な規制、民事訴訟などを駆使して言論や集会の自由を厳しく制限している、とヒューマン・ライツ・ウォッチは本日発表の報告書内で述べた。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのアジア局長代理フィル・ロバートソンは、「シンガポール政府は、自国は近代国家でビジネスしやすいと喧伝して民主主義国を名のる一方で、自国民が政府を批判したり、政治問題で発言するのを恐れている」と述べる。「シンガポールでは、言論や抗議活動に対する直接的および間接的な制約が、公共の利益に関わる議論を長きにわたって抑圧してきた。」

報告書「猿を怖がらせるために鶏を殺す:シンガポールにおける言論と集会の自由の抑圧」(全133ページ)は、シンガポール政府が言論と平和的な集会を抑圧するために適用している法律および規制についての詳細な分析から成る。(中略)

政府や司法を批判したり、宗教や人種問題について批判的見解を明らかにする個人は、刑事捜査や巨額の損害賠償請求訴訟に直面することが少なくない。

物言う個人に対する政府の絶え間ない嫌がらせは、活動家ロイ・ヌーン(Roy Ngerng)氏の被害が典型例だ。

ヌーン氏は政府の活動と政策を批判し、シンガポール社会の不平等に光を当てた人気ブロガーだった。氏は2014年の6カ月間に、まずリー・シェンロン首相に名誉毀損で訴えられ、仕事も解雇された。

その後、違法集会と公共喧騒で訴追されている。2016年の補欠選挙で野党候補者への支持を表明すると、選挙広告に関する「クーリングオフ」規定に違反しているとして警察署への出頭を命じられて徹底的に尋問された上に、警察は家宅捜査したり、氏の携帯電話を押収した。ソーシャルメディアのアカウントのパスワードも要求された。

ブロガー、漫画家、弁護士、そして外国メディアなども、シンガポールの司法制度を批判したために、名誉毀損訴訟に直面している。(中略)

シンガポールにおける抗議集会は、非常に厳格に制限されている。警察の許可がなければ、政治に全く関係のない集会でも、開催できるのはホング・リン(Hong Lim)公園の一角にある「スピーカーズコーナー」だけだ。

とはいえそこでも、何を話せるかについては細かい規則があり、外国人は話すどころか、そこにいることさえ禁じられている。

あるケースでは、活動家のJolovan Wham氏が訴追にかわる「厳しい警告」を受けた。彼が組織した香港の「雨傘革命」支援集会で、彼がその事前および最中に外国人は参加できないことを告知していたにもかかわらず、香港市民2人が集会に参加していたことが理由だった。

2016年後半に発せられた命令で、外国または多国籍企業は、警察の許可なしにスピーカーズコーナーでのイベントを支援することができなくなった。LGBTプライドのイベントである「ピンクドット2017」の協賛を多国籍企業10社が申請したが、却下されている。(中略)

ヒューマン・ライツ・ウォッチはシンガポール政府に対し、平和的な言論や集会に関連した訴追をすべて取り下げ、言論や集会の自由を制約する法や規制を改正または廃止して、これらを国際基準に合わせるよう強く求めた。

ロバートソン局長代理は、「シンガポールによる批判者の提訴や訴追は、長らくシンガポールに関する重要な報道・報告を制約してきた」と指摘する。「シンガポールの貿易相手国は、人権への考え方を近代化し、言論と集会の自由弾圧に終止符を打つよう政府に働きかけるべきだ。」【2017年12月13日 Human Rights Watch】

*********************

【「リー・ファミリー」・与党支配体制にも変化】

こうした「リー・ファミリー」・与党による社会締め付けにもほころびが出始めています。

上記【リスク対策.com】記事後の2020年7月の総選挙では、更に野党が伸長しました。

*****与党、政権維持へ=野党の伸長許す―シンガポール総選挙****

(2020年7月)10日投票のシンガポール議会(定数93)選挙は即日開票の結果、与党・人民行動党(PAP)が83議席を確保し、1965年の独立以来続く長期単独政権を維持することになった。しかし、議席占有率は低下。野党・労働者党は改選前の6議席から、野党として過去最多の10議席に勢力を伸ばした。

新型コロナウイルスの感染拡大で経済が深刻な打撃を受ける中、PAPは選挙戦で「危機克服には有能な政権が必要だ」(リー・シェンロン首相)と実績や政権運営能力の高さをアピール。1人区とグループ選挙区で構成される計31区のうち28区で勝利し、改選前と同じ83議席を維持した。

労働者党は3区で計10議席を獲得。改選前の定数89から増えた4議席分を丸ごと奪った形となった。低所得者救済のため最低賃金制の導入を提唱するなど、格差解消を訴えて支持を伸ばした。【2020年7月11日 時事】

*******************

**********************

国内政治に目を向けると、近年は変化の兆しが現れている。独立以降、「建国の父」リー・クアンユー元首相が築き上げたシンガポールの政治統治体制は、きわめて権威主義的で厳しい社会統制を伴うものであった。

しかし、この10年の間では緩やかに、そして確実に民主化の道を辿りつつある。リー・クアンユーの長男で現首相であるリー・シェンロンは脱世襲化を進め、その彼の引退が間近に迫る中で、建国以来の中心軸の1つであった「リー・ファミリー」への依存は、幕引きを迎えつつある。

さらに国民の価値観も多様化が進む中で、シンガポールの政治は今後どのような動きを見せるのであろうか。【2023年12月19日 NIRA総合研究開発機構】

*********************

【「官僚的継続性の体現者」と評される新首相】

今回の首相交代でシンガポールは繁栄を維持しつつ、時代の流れに対応できるのか?

****ローレンス・ウォン新首相誕生:シンガポールの繁栄は続くか?****

<20年ぶりの首相交代で「リー家の時代」が終わり、奇跡的な繁栄の持続には黄信号が点滅>

去る5月15日、シンガポールで20年ぶりに首相が交代した。いや、政権交代ではない。与党・人民行動党(PAP)の既定路線に従って72歳のリー・シェンロンが職を辞し、51歳で副首相兼財務相のローレンス・ウォンに首相の座を譲っただけのこと。

絵に描いたような世代交代劇だが、「リー家の時代」の終焉を告げる出来事でもある。

1965年の独立以来、この小さな都市国家(面積は東京23区より少し広い程度)を率いてきた「国父」リー・クアンユーは90年に首相職を辞し、腹心のゴー・チョクトンを中継ぎの首相に据えた。そのゴーは2004年に予定どおり職を辞し、国父の長男リー・シェンロンに首相の座を譲ったのだった。

今回の首相交代も、実は2年前から予告されていた。しかしリー家の3代目が次期首相となる予定はない。「Nikkei Asia」に寄稿した香港科技大学のドナルド・ロウ教授に言わせれば「シンガポール史上初めて、首相にも次期首相候補にもリー家の男がいない事態」となったのである。

では新首相ローレンス・ウォンとはいかなる人物か。5月6日の英エコノミスト誌とのインタビューでは「誰の意見にも耳を傾ける」と言いつつ、いざとなれば国家と国民の利益になる限り「どんなに難しい決断」も下すと言い切った。実際、コロナ禍では断固たる措置を取り、社会の高齢化に備えて消費税の引き上げに踏み切るなど、国民に不人気な施策も断行してきた。

また5月10日にはフェイスブックに「わが国は今後も、国民の集合的意思のみによって築かれた稀有な国であり続ける」と書き込み、「この奇跡を可能な限り持続させるのが私の使命」だとしている。

しかし前任のリー・シェンロンが首相となった04年当時に比べると、今のシンガポールは政治的にも経済的にも、そして社会的にも厳しい状況に置かれている。ちなみに20年前の状況も、決してバラ色ではなかった。97年にはアジア通貨危機があり、03年にはSARS(重症急性呼吸器症候群)の流行があり、アメリカ主導の「対テロ戦争」のあおりも受けていた。

求められるのは革新性

一方、豪フリンダース大学准教授のマイケル・バーはオンライン誌「東アジア・フォーラム」への寄稿で、ウォンを「官僚的継続性の体現者」と評した。

そうした継続性は「行政に欠かせないもので、いい時代ならば政治的にも美徳とされる」が、あいにく今は「いい時代ではない。さまざまな課題を抱えた今のシンガポールに必要なのは官僚的継続性よりも大胆で新しい発想だ」。バーはそう指摘している。

経済に関しては、前任のリー・シェンロンがシンガポールを世界のトップクラスに引き上げた。IMFのデータによれば、この国の1人当たりGDPは04年時点で2万7610ドルだったが、今は8万8450ドル。この数字は日本の2.5倍であり、シンガポールと競り合う隣国マレーシアの6倍以上だ。

それでも国内では体制への不満が渦巻き、外交面では地政学的な嵐に見舞われている。数字で見る限り、この20年でこの国が途方もなく豊かになったのは事実。だが香港科技大学のロウが前掲の寄稿で指摘したとおり、「成長の代償として人口が激増し国民は不満を募らせ」ている。交通渋滞はひどいし、雇用や公共財をめぐる競争は激化し、住居費は高騰。移民の増加でシンガポール人のアイデンティティーも失われつつあるという。

シンガポール人の所得水準は確かに高いが、住居費や生活費の高さも突出している。住宅開発庁の公式統計でも、不動産の賃借料は過去20年で2倍以上になり、「世界で最も物価の高い都市ランキング」では常に上位に登場する。

一方で少子高齢化も進む。65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は13年の11.7%から19.1%に増加しており、30年には25%に近づく見通しだ。出生率も昨年は0.97で、史上最低を記録した。

それでも新規の移民が多いから人口は増え続ける。00年段階の総人口は400万だったが、今は600万に迫る。こうなると公共サービスが追い付かないし、国民の意識もばらばらになる。中国からの移民が急増しているのも、政府にとっては懸念材料だ。

加えて、ウォン新首相は選挙にも勝たねばならない。与党PAPは65年の独立以来一貫して政権を維持しており、前回20年の総選挙でも93議席中83議席を獲得したが、得票率は15年の総選挙時から9ポイントも下がっていた。強権的で息苦しく、自由にモノを言えない現状に、若い世代が背を向けたせいだろう。

残る10議席を獲得したのは最大野党の労働者党で、当時の世論調査によれば、同党の支持者は21~25歳の年齢層で最も多かった。PAPと袂(たもと)を分かった新党「進歩シンガポール党」も、議席は逃したものの得票率は10%だった。

こうした結果を受けて、PAPは「心からの見直し」を口にしたが、実際には今まで以上に政府批判を封じる仕組みを導入した。オンライン上の「虚偽情報および世論操作」や「外国からの干渉」を防ぐ法律の制定などだ。

次の総選挙が決め手

新首相を待つ最初の試練は次の総選挙だ。現議会の任期満了は来年の11月だが、今年8月の独立記念日後、早ければ9月にも議会を解散して民意を問う可能性がある。(中略)

国外に目を転じれば、新首相を待つ地政学的な環境は一段と厳しい。ロシアの仕掛けたウクライナ戦争やイスラエルによるガザ侵攻、米中間の経済戦争があり、過去60年にわたるシンガポールの経済的繁栄を支えてきた国際秩序の崩壊もある。いずれも、シンガポールの「奇跡」の経済を維持・発展させるには好ましくない環境といえる。

それでもPAP政権は、こうした国際的な悪条件を巧みに乗り越えてきた。中国ともアメリカとも特別な関係を築いてきたし、それは今後も続くだろう。

とはいえ、不安定さを増す2つの大国の間でバランスを保つことは一段と難しくなっていく。中国系移民の発言力が増していることもあり、新首相は国内でも微妙な舵取りを迫られる。

果たして新首相は国内外の荒波を乗り越えられるか。勝てば歴史に名を残せるが、失敗すればいわゆる「仮置き」の首相で終わることになる。【5月20日 Newsweek】

**********************

「官僚的継続性の体現者」では、社会・政治の自由拡大にはあまり期待できないかも・・・・。